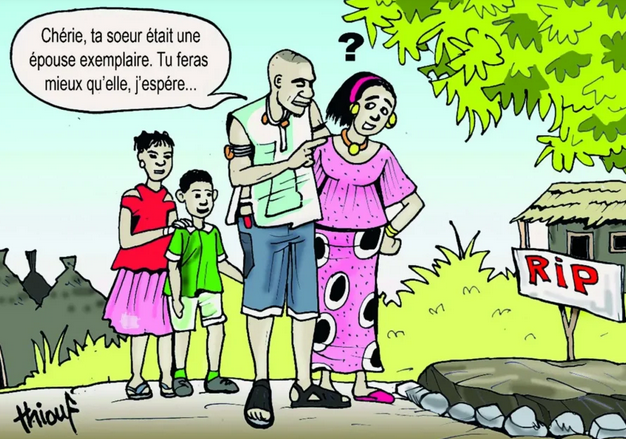

Le Soleil – La famille est sacrée et dans nos sociétés où la continuité de la lignée est cruciale, tous les moyens sont bons pour maintenir l’alliance matrimoniale ; même quand l’un des conjoints décède. Les pratiques comme le lévirat, qui oblige la veuve à épouser le frère de son mari défunt, et le sororat, qui pousse un homme à épouser la sœur cadette de sa femme décédée, y contribuent fortement. Même si ces pratiques qui tirent leur force des coutumes n’ont aucun fondement légal. Prisonnières d’une alliance qu’elles n’ont pas choisie, de nombreuses femmes portent aujourd’hui les cicatrices invisibles de ces remariages qui entravent parfois leur dignité, bafouent leurs droits et les relèguent parfois au rang d’objet transmissible.

« Je me suis mariée à un homme que je n’aimais pas et que je n’avais jamais pensé épouser un jour. Il était marié à ma grande sœur. Cette dernière est décédée des suites d’une courte maladie et avait laissé cinq enfants. Mes parents, de commun accord avec sa famille, lui ont encore donné une de mes sœurs pour, disaient-ils, préserver la cohésion familiale. Cette autre était décédée au bout de quatre ans. C’est ainsi que j’ai, à mon tour, hérité de son foyer ». Une confession glaciale qui témoigne toute la douleur, le déchirement d’une jeune femme qui ne s’attendait point à vivre l’expérience du sororat. La trentaine, le visage émacié, le regard hagard, les yeux larmoyants, F. Sarr, comme beaucoup de jeunes filles, a été obligée de renoncer à ses rêves, de mettre une croix sur son projet de mariage avec son fiancé pour faire honneur à ses parents. Sacrifiée sur l’autel de la consolidation et du maintien des liens familiaux, la jeune fille s’est retrouvée avec dix enfants dont sept de ses sœurs. Consentante malgré elle, elle a vécu des situations de frustration extrême.

Lire aussi : Conjoncture et conflits familiaux, freins au remariage (2/3)

« Dieu sait que c’est dur de vivre cette situation complexe. Je me suis retrouvée à élever dix bouts de bois de Dieu et des fois, il m’arrive même de me retrouver sans les moyens de subvenir à leurs besoins. Je suis parfois obligée de solliciter mes frères et cousins pour qu’ils me tirent d’affaire», explique-t-elle d’une voix inaudible.

Dans le silence de sa chambre, le désert de sa cour qui la renvoie parfois à des angoisses profondes, F. Sarr souffre. Elle souffre de manque d’attention. Elle souffre de l’absence d’épanouissement, de complicité physique et émotionnelle ; une souffrance chronique que seul le bonheur que lui procurent ses enfants peut parfois atténuer.« Il n’y a pire au monde que de s’unir avec quelqu’un que l’on n’a jamais connu, aimé, d’être une épouse de substitution. Mon époux vit à l’étranger et peut rester trois voire quatre ans sans revenir au bercail. Dans mon foyer, je me sens comme étrangère », ressasse-t-elle.Difficile pour F. Sarr de se confier. Elle souffre sans se plaindre, traînant ses blessures invisibles, ses chagrins inconsolables. Elle montre une résistance stoïque, une résilience qui lui apprend à accepter ce qu’elle subit. Malgré ses souffrances, le fardeau de ses peines qui pèse sur sa vie, elle s’efforce de s’accrocher à l’espoir que les choses vont changer.

Évidemment, elle voulait avoir une relation saine et épanouissante. Elle avait accepté sa situation au risque de déshonorer sa famille et craignait d’être maudite. Ceux qui la côtoient cherchent en vain à percer le mystère de son sourire éteint, ce qui la fait pleurer le soir dans la pénombre de sa chambre.Sa mère se défend d’avoir jeté son troisième enfant en pâture. La dame H. Sarr, 67 ans, justifie ce mariage arrangé de sa fille par une volonté de sauvegarder la progéniture de celle décédée. « Ma première fille est décédée en laissant cinq bouts de bois de Dieu. Son époux vivant à l’étranger, j’ai pensé à leur éducation parce que grandir sans sa mère est parfois très délicat. Les enfants ont besoin de stabilité pour s’épanouir. Vivre et grandir sans leurs parents peut les affecter, avoir des répercussions sur leur santé émotionnelle. Il ne faut jamais se fier aux coépouses qui sont parfois prêtes à tout ».

Lire aussi : Sororat et lévirat: Ce qu’en dit l’islam (3/3)

Elle a dû prendre la même option quand sa deuxième fille a rendu l’âme. Ses fils s’étaient fermement opposés à cette union. À la longue, ils ont mis de l’eau dans leur jus de bissap. « Personne ne souhaite ce genre de situation, mais quand ça arrive, on n’y peut rien ».Heureusement, dit-elle, que sa fille a compris les enjeux. Ses deux autres filles, déjà mariées, jurent qu’elles n’auraient jamais accepté un tel sacrifice. La raison est simple. Le sororat est à leurs yeux abject, rabaissant. Pour elles, vivre un mariage malheureux, sans attirance physique aucune, est une fatalité. Elles ne veulent pas être spectatrices de leur vie, mais les actrices.

Chaque année, nombre de filles dans le Fouta sont prises dans le piège du sororat ; coutume qui consiste à reconduire une alliance matrimoniale en remplaçant la femme décédée par sa sœur cadette dans le but de consolider le tissu familial et éviter la dispersion des enfants de la défunte. Même si le lévirat, qui oblige la veuve à épouser le frère de son mari défunt, est plus répandu.

Quand son époux a tiré sa révérence, Mamy Fall a secoué la poussière de ses pieds. Elle n’avait pas d’enfant et plus rien ne la retenait dans le domicile conjugal. « Je n’ai pas eu le temps de bien connaître mon mari. Il vivait aux États-Unis. Après de longues années d’absence, il est revenu au pays et m’a épousé. J’ai à peine consommé notre mariage qu’il est reparti. Je n’ai reçu que sa dépouille. Il a rendu l’âme une année plus tard des suites d’une maladie », explique-t-elle. Personne ne lui en a tenu rigueur. Sa belle-famille l’aurait-elle fait, elle ne capitulerait pas, assure-t-elle.

Une tradition bien ancrée

Partout dans le monde et pratiquement dans toutes les communautés, la continuité de la lignée familiale est d’une importance capitale. Dans une bonne partie du Fouta, le lévirat et le sororat sont courants. Les populations, dans leur grande majorité, s’accommodent de ces pratiques qui tirent leur force des coutumes et traditions.

À Waoundé, dans le nord-est du pays, dans le département de Kanel (région de Matam), les Soninkés perpétuent cette coutume qui compte encore de nombreux adeptes. Bakary Soumaré soutient que le lévirat et le sororat existent bel et bien chez les Soninkés ; cependant, précise-t-il, ces pratiques ne sont pas spécifiques à leur communauté.

Le secrétaire municipal de la commune de Waoundé indique que cette tradition est toujours de mise dans cette partie du pays. «Certains le font et d’autres non pour diverses raisons. Il arrive que la femme refuse de se remarier avec un frère ou un proche de son défunt mari, préférant épouser un autre homme qui n’est pas issu de la famille », fait savoir M. Soumaré.

Ce dernier schéma, indique-t-il, peut engendrer des « tensions » et une « discorde familiale ». Parce que, dit-il, certains ne peuvent pas supporter de voir un homme qui n’est pas un proche du défunt épouser sa veuve et surtout passer la nuit dans la maison conjugale. « Même si, ce n’est pas fréquent de voir cette configuration », assure-t-il.

Plus souvent, à son avis, ce sont les frères ou les cousins du défunt qui épousent les veuves, car généralement, dit-il, « celle-ci ne quitte pas le domicile conjugal, surtout quand elle a beaucoup d’enfants ». Si elle n’a pas d’enfant, elle peut quitter le domicile conjugal et se remarier ailleurs.

Bakary Soumaré reconnait qu’il y a des enfants qui s’opposent au remariage de leur maman. Souvent, dit-il, il s’agit des grands garçons ou des grandes filles. «Traditionnellement, ce n’est pas acceptable qu’un enfant évoque le mariage de ses parents. Cela est mal perçu et peut relever d’une mauvaise éducation », dit-il.« Aujourd’hui, croit-il savoir, il y a plus d’ouverture d’esprit et les parents prêtent attention aux suggestions de leurs enfants ».

À Somono Waoundé, le lévirat et le sororat sont pratiqués comme partout ailleurs à travers le pays. Djiby Djiré souligne que des familles perpétuent cette tradition dans leur quartier. Harouna Damba, notable à Somono Waoundé, ajoute que cette pratique est perpétuée au nom de la préservation des liens familiaux ; mais le consentement de la femme est nécessaire.

Ibrahima Aïdara de la famille chérifienne de Somono Waoundé souligne que cette pratique relève de la tradition, mais n’est pas bannie. « Tout ce qui n’est pas interdit par la religion est admis », ajoute-t-il.

C’est l’avis du chef de village de Waoundé, Soumaré. « Cette pratique héritée des ancêtres est courante dans notre communauté », rappelle-t-il.

Ce que confirme également Doro Konaté, notable à Bokiladji, dans l’arrondissement de Orkadiéré, à une cinquantaine de kilomètres de Kanel, et majoritairement peuplé de Soninkés. Selon lui, on doit surtout privilégier le dialogue, la concertation pour nouer ce genre d’union compte tenu de la « sensibilité » de la question et surtout de la « sacralité » de la famille.

Par Samba Oumar FALL, Souleymane Diam SY (textes) et Mbacké BA (photos)

Source : Le Soleil (Sénégal)

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com