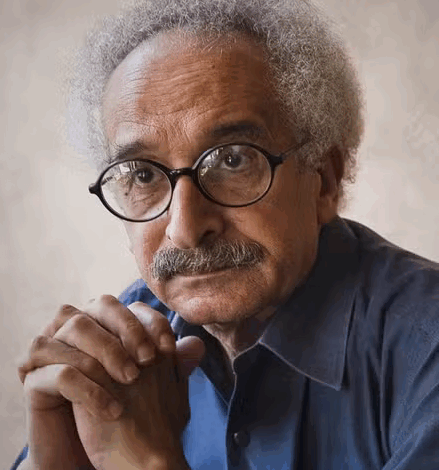

– L’œuvre de Sonallah Ibrahim a marqué la littérature arabe, par son style et ses thèmes. Elle a raconté la société égyptienne, l’expérience carcérale ou l’idéal révolutionnaire de la gauche arabe des années 1960. Malade, l’écrivain égyptien est mort à l’âge de 88 ans, mercredi 13 août, au Caire.

Sonallah Ibrahim naît le 24 février 1937. Son père est issu d’une famille bourgeoise, sa mère vient d’un milieu plus modeste. Le Petit Voyeur (2008, Actes Sud) retrace en partie son enfance, rapportant le lien fort qu’il entretint avec son père. Les récits de Naguib Mahfouz (1911-2006), grand écrivain égyptien et Prix Nobel de littérature en 1988, aiguisent son envie d’écrire.

Celle-ci va se concrétiser non pas derrière un bureau classique, mais à l’intérieur d’une prison. Etudiant en droit, Sonallah Ibrahim commence à militer clandestinement dans la mouvance communiste. Cela lui vaut, dans l’Egypte de Gamal Abdel Nasser (au pouvoir de 1956 à 1970), d’être arrêté en 1959 et détenu pendant cinq ans. L’anecdote est célèbre : l’écrivain conservera les papiers à cigarettes sur lesquels il écrivit lors de son emprisonnement. Nombre de critiques littéraires considéreront que cette expérience carcérale a été fondatrice de son style dépouillé.

Libéré, il publie, en 1966, son premier roman, Cette odeur-là (1992 chez Actes Sud, qui a publié dix de ses titres, la plupart ayant été traduits par Richard Jacquemond), récit de l’aliénation d’un jeune homme sorti de prison. Ce texte est aussitôt censuré en Egypte. Outre la charge politique, il y est aussi question de sexualité, un sujet tabou.

D’autres moments de la vie de ce laïque revendiqué, animé par les aspirations à la justice sociale de la vieille gauche arabe, vont nourrir ses romans : ses études de cinéma à Moscou, dans les années 1970, après sa libération – Le Gel (2015 pour la traduction en français) a pour décor l’URSS et pour personnage un thésard égyptien sur fond de la guerre israélo-arabe de 1973. En 1998, Sonallah Ibrahim anima un séminaire de littérature en Californie et, en 2003, Amrikanli (2005, Actes Sud) suit les traces d’un universitaire égyptien aux Etats-Unis.

Naïvement optimiste

De cette fiction, on peut retenir cette phrase qui décrit la vie bien réelle : « Les peuples arabes sont victimes d’un double siège : d’une part, un grave recul de la création, de l’autre, une dépendance croissante. » Sonallah Ibrahim mettra en scène, en 1981, l’autoritarisme politique dans Le Comité (1992), une de ses œuvres les plus célèbres et les plus dérangeantes, et retracera, en 2000, à travers son héroïne de Warda (2002), l’engagement de militants de gauche dans la guérilla du Dhofar, à Oman, dans les années 1960.

S’il confia « avoir compris en prison que le militantisme n’était pas [sa] voie », il n’en garda pas moins une parole engagée. Il cofonda, en 2004, le groupe de contestation Kefaya (« ça suffit ») et, à de multiples reprises, au cours des années 2000, il prédit une explosion, en Egypte et dans le monde arabe, en raison des inégalités sociales, des régimes ossifiés et du jeu de domination américain au Proche-Orient.

Cette explosion finira par arriver avec les soulèvements arabes de la décennie 2010. Sonallah Ibrahim rejoint la place Tahrir lors de la révolution égyptienne de 2011, qui aboutit à la chute de Hosni Moubarak, lâché par son parrain américain. Tout reste à faire, pourtant, considère alors l’écrivain auprès du Monde : « Les Egyptiens savent très bien ce dont ils ne veulent plus – l’oppression, l’Etat policier –, mais ne savent pas encore ce qu’ils veulent. »

En 2013, lorsque l’armée renverse Mohamed Morsi, le président issu des Frères musulmans, Sonallah Ibrahim se range aux côtés de ses tombeurs, comme une partie de la gauche égyptienne, hostile aux islamistes. Dans un entretien au média égyptien Mada Masr, il va jusqu’à nier, à cette époque, la réalité d’un massacre commis par les forces militaires et de sécurité lors d’un sit-in d’islamistes, arguant que les manifestants étaient armés. Il se montre naïvement optimiste, misant sur la détermination du « peuple » pour recadrer le pouvoir militaire.

Il n’en sera rien : l’Egypte est depuis conduite d’une main de fer par le président Abdel Fattah Al-Sissi. Les autorités égyptiennes ont rendu un hommage appuyé, mercredi 13 août, à Sonallah Ibrahim et à son œuvre. Pourtant, selon des médias arabes, elles furent lentes à répondre aux sollicitations de ses amis pour aider à financer les soins dont il avait besoin.

Source :

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com