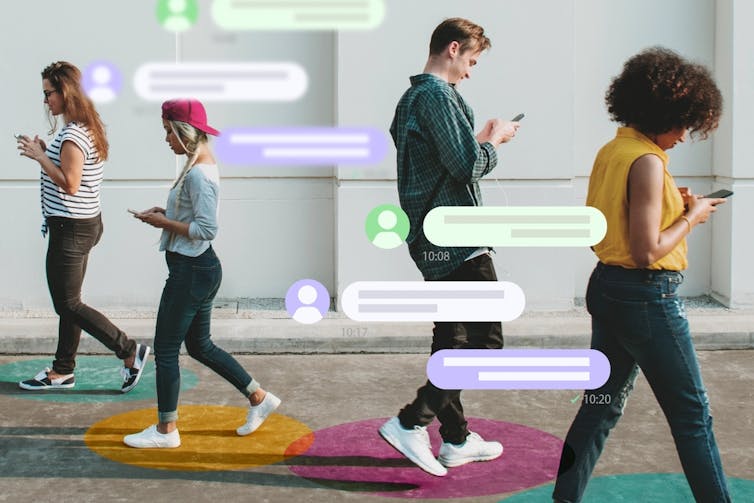

Les réseaux sociaux mettent aujourd’hui à la disposition de tous des outils permettant de savoir si un interlocuteur est en ligne, s’il a vu tel ou tel message, depuis quel lieu il se connecte… Un suivi qui peut se muer en surveillance intrusive, créant de nouvelles pressions au quotidien et complexifiant les relations entre adolescents.

Au cours des dernières décennies, la diffusion des technologies de l’information auprès d’une large variété de publics et les possibilités associées en matière de collecte de données ont participé au développement de nouvelles formes de surveillance.

À la surveillance de masse, pensée dans sa forte verticalité, se superpose aujourd’hui une surveillance interpersonnelle, participative, pour laquelle chacun devient à la fois observé et observateur. Les adolescents sont particulièrement concernés par l’exacerbation de cette surveillance sociale.

Pour interroger les motivations et finalités de ces pratiques de surveillance entre adolescents, nous nous appuyons sur deux enquêtes qualitatives. L’une concerne les usages de plateformes telles que Snapchat et Instagram. L’autre interroge plus spécifiquement sur la surveillance par géolocalisation.

Quels outils pour quelle surveillance ?

Les vérifications de présence ou de disponibilité des pairs adolescents deviennent de plus en plus nombreuses, intrusives et le plus souvent cumulatives.

Dans ce contexte, les plateformes communicationnelles utilisées par ces jeunes publics ne sont pas neutres. Elles promeuvent des fonctionnalités qui servent directement le suivi, en ligne comme hors ligne, de l’activité des autres. Celles qui se définissent comme des messageries instantanées précisent le moment de la dernière connexion de chaque contact ou encore si un message a bien été lu. Des informations auxquelles s’ajoutent l’heure de lecture du dit message et, le cas échéant, si le destinataire est en train d’y répondre ou non.

D’autres, comme Snapchat, proposent également diverses métriques comme le Snapscore (reflet de l’activité en temps réel d’un individu) ou des mises en chiffres des amitiés avec des nombres de flammes (dont le maintien implique obligatoirement un partage quotidien de contenus). Des émoticônes traduisent aussi la fréquence et la régularité des conversations avec telle ou telle personne.

Plus intrusive encore, la SnapMap affiche sur une cartographie numérique la position géographique des pairs, qui trahit possiblement le versant hors ligne de leurs activités et déplacements.

Surveiller pour se rassurer, surveiller pour se justifier ?

Si le registre du possible s’étoffe donc en matière de surveillance, il reste à comprendre pourquoi et comment les adolescents collectent et exploitent ces informations. La curiosité est fréquemment invoquée dans les entretiens, mais ne s’impose jamais comme un argument pleinement satisfaisant : les jeunes interrogés démontrent, en pratique, des motivations plus complexes.

Certains adolescents déclarent ainsi surveiller pour authentifier, en vérifiant par exemple que la position géographique d’un proche correspond bien à ce qu’il avait déclaré ou, a minima, ne présage rien d’inattendu. Dans le même registre, d’autres utilisent la géolocalisation pour confirmer qu’un ami est bien parti en voyage, ou présent à son domicile en soirée.

Par un glissement presqu’inévitable, il s’agit alors pour les adolescents de surveiller pour prouver, anticipant que des contenus qui n’ont parfois que peu d’intérêt sur le moment pourront servir ultérieurement et, par exemple, déconstruire un mensonge. Les informations collectées deviennent alors envisagées comme des démonstrations irréfutables d’une situation vécue (capture d’écran d’une photo éphémère, d’une position géographique inattendue, etc.) et acquièrent une finalité probatoire.

La métaphore judiciaire fait d’autant plus sens ici que le fait de ne pas répondre à un message qui a été lu, de ne pas consulter la story d’une personne proche ou d’être géolocalisé chez quelqu’un qui ne fait pas l’unanimité au sein du groupe apparaît comme autant de situations qui peuvent rendre un adolescent justiciable d’une explication avec un ou des pairs.

Maître de conférences en sociologie, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières

Source : The Conversation – (Le 24 avril 2025)

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com