M Le Mag – Reportage – Pendant vingt ans, jusqu’à sa mort en 2001, l’ex-président sénégalais a vécu à Verson. Il y écrivait auprès de sa seconde épouse, Colette. Premier académicien noir, il a su tisser des liens étroits avec les Versonnais. Désormais propriété de la ville, sa demeure devrait devenir une maison de la poésie et une résidence d’auteurs. A Paris, une exposition au Quai Branly rend hommage au héraut de la négritude.

Ce samedi d’automne, après des jours de grisaille, le ciel normand vire au bleu radieux. Sous les rayons du soleil, le manoir défraîchi planté en bordure de la grand-route de Verson, dans le Calvados, semble enfin revivre. « Cela fait vingt ans qu’on passe devant cette maison et qu’on rêve de pouvoir y entrer », souligne Thierry Debris, responsable du développement international de l’association France Volontaires. « On a sonné une fois, personne n’a répondu », ajoute son épouse, Aminata, qui travaille pour le club de football Dakar Sacré-Cœur.

Comme ce couple franco-sénégalais originaire du Havre, plusieurs centaines de curieux ont profité des Journées européennes du patrimoine, ce 17 septembre 2022, pour visiter l’ultime demeure de Léopold Sédar Senghor, dont la commune a hérité en juillet. Verson projette d’y installer dans quelques années une maison de la poésie et des résidences d’auteurs.

C’est dans ce bourg de 3 700 âmes aux portes de Caen, berceau familial de sa seconde épouse, Colette Hubert, que le poète et président sénégalais (1960-1980) a passé toutes ses vacances d’été, à partir de 1957. Là où il s’est retiré les vingt dernières années de sa vie, jusqu’à sa mort, en décembre 2001. Dans le calme de la bibliothèque garnie des œuvres complètes de Hugo et de Chateaubriand, derrière l’imposant coffre en chêne reconfiguré en bureau, Senghor a rédigé ses poèmes et pansé ses plaies, celles d’un père qui a vu mourir deux de ses trois fils. Le portrait du benjamin au sourire charmeur, Philippe-Maguilen, fauché, en 1981, à l’âge de 22 ans dans un accident de voiture à Dakar, est partout. Le cadet, Guy-Wali, s’est suicidé, deux ans plus tard, à 35 ans.

A l’intérieur, rien n’a changé ou presque

« C’est très émouvant », reconnaît Amadou Diallo, consul du Sénégal en France, dépêché pour l’occasion. Etudiant à Caen au début des années 2000, le diplomate avait souvent longé cette grande bâtisse bourgeoise aux volets blancs. « Quand un Sénégalais visite la Normandie, on l’amène toujours ici se faire prendre en photo devant les grilles », rebondit son compatriote Hamath Diallo, sympathique colosse qui préside l’Association des Sénégalais de Basse-Normandie et amis.

Les murs couverts de photographies, dont celle de son fils Philippe-Maguilen, mort en 1981, et celle du président-poète.

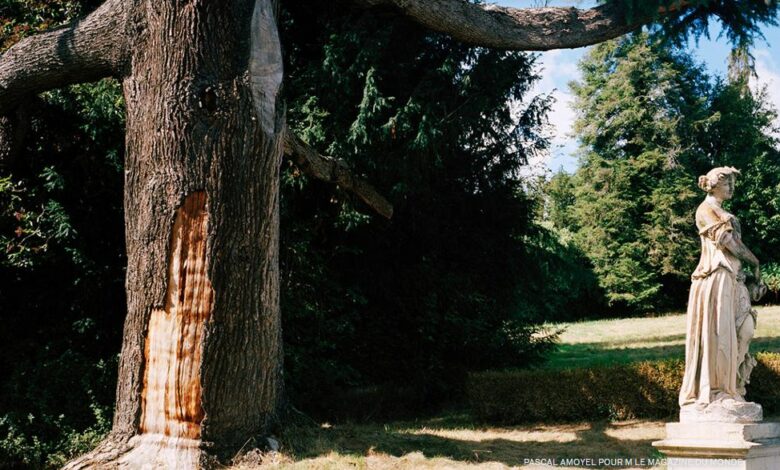

Le parc de un hectare et demi planté d’arbres fruitiers n’a plus la splendeur d’autrefois. Les mauvaises herbes ont envahi la gloriette, où le couple avait l’habitude de prendre le thé. Les grands massifs d’hortensias et les rosiers ont disparu. Mais le cèdre centenaire se dresse encore vaillamment, quoique amputé de quelques branches. Deux balancelles rouillées gravées des monogrammes du couple semblent guetter le retour des propriétaires.

A l’intérieur, dans l’enfilade de petites pièces, rien n’a changé ou presque. Les portraits jaunis de présidents et de monarques tapissent la toile de Jouy et livrent un travelling du XXe siècle. L’empereur du Japon Hiro Hito, la reine d’Angleterre Elizabeth II, le président d’Egypte Gamal Abdel Nasser, le chah d’Iran Mohammad Reza Pahlavi et sa troisième épouse, Farah Pahlavi… Pas une sommité politique ne manque à l’appel, si ce n’est, contre toute attente, Georges Pompidou, l’ami intime, le « plus-que-frère » de Senghor.

Un destin hors du commun

Chaque photo, chaque objet raconte le destin hors du commun de l’agrégé de grammaire propulsé dans l’arène politique à l’orée des indépendances. Premier président du Sénégal indépendant, Senghor fut aussi le premier Noir à entrer à l’Académie française, en 1983. Soucieux de revaloriser une Afrique dépossédée de ses cultures et de ses langues, il devient pourtant l’ardent promoteur de la francophonie. « Durant sa longue vie, Senghor ne cesse de jeter des ponts entre les deux continents dont les cultures le nourrissent et le déchirent », résume l’ancien journaliste au Monde Jean-Pierre Langellier, dans sa magistrale biographie, publiée chez Perrin en 2021.

A Verson, rares sont les témoignages du va-et-vient entre les deux pays, auxquels il vouait un amour égal. A peine quelques sculptures représentant des guerriers mandingues au pied de la cheminée et des gravures d’esprit colonial dans la salle à manger rappellent ses origines africaines. Sur les murs recouverts d’estampes de Soulages et de Picasso, nulle trace d’artistes sénégalais, comme Iba N’Diaye (mort en 2008), que Senghor admirait.

Aucune relique du Festival mondial des arts nègres, des Manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès ou du Musée dynamique de Dakar, qu’il avait fondés au Sénégal, rien de sa foisonnante politique culturelle, dont l’exposition « Senghor et les arts. Réinventer l’universel », au Quai Branly, se fait l’écho depuis le 7 février et jusqu’au 19 novembre. Cet aspect de l’homme-Janus est resté à Dakar, dans sa maison dite « Les Dents de la mer » (elle est ainsi surnommée au vu de son asymétrie, d’après le film sorti au moment de sa construction).

« Une affaire de cœur »

Au soir de sa vie, Senghor « s’est fait Normand parmi les Normands, Versonnais parmi les Versonnais », dit en souriant Nathalie Donatin, maire (sans étiquette) de la commune. L’homme du Sud a fait siens les fauteuils Voltaire, les couverts en argent et la vaisselle vieille France de sa femme, issue d’une noblesse normande dont les origines remontent à Guillaume le Conquérant.

Lorsque, en 1955, il rencontre Colette Hubert, le député du Sénégal a déjà quitté sa première épouse, la Guyanaise Ginette Eboué, dont il a eu deux fils. Un mariage de raison, soldé par un divorce houleux. Avec la jeune attachée parlementaire de dix-neuf ans sa cadette qu’il épouse en 1957, c’est « une affaire de cœur », rappelle Jean-Pierre Langellier. Les dédicaces, dont il a émaillé les livres posés sur le bureau, en attestent. « A Colette, ma femme, à ma princesse de Beborg [un nom à consonance viking inventé par le poète en rapport avec l’origine normande de son épouse], belle jusqu’en ses fureurs “vert et or” » ; « À ma Colette qui est ma poésie, ton Sédar. »

Dans la France de l’après-guerre, où il n’est pas encore question de melting-pot ou de multiculturalisme, les mariages mixtes détonnent. Et plus encore à Verson, où Senghor est le seul Noir. Barbe poivre et sel, yeux moqueurs, Michel Marie n’était qu’un enfant, quand, chaque été, Senghor président réquisitionnait l’école communale pour y loger les gendarmes français qui assuraient sa sécurité. L’ancien maire de Verson se souvient encore « des petites remarques » entendues jusque dans sa propre famille, du racisme ordinaire. « Mais rien de foncièrement hostile », veut-il croire. Sédar, son deuxième prénom sérère, ne signifie-t-il pas « qu’on ne peut humilier » ?

Colette Senghor y a d’ailleurs farouchement veillé. Le photographe normand Serge Philippe Lecourt rapporte cette anecdote. En 1995, comme chaque année pendant dix ans, l’ancienne première dame du Sénégal lui demande de prendre la photo du couple qui orne leur carte de vœux annuelle. « J’étais hypergêné, l’homme qui a tiré les photos avait éclairci les couleurs pour atténuer les contrastes entre les deux peaux », raconte-t-il. Colette Senghor voit rouge. « J’ai épousé un Noir, pas un Viking », s’exclame-t-elle, renvoyant illico les trois cents photos au pilon.

« Versonnais parmi les Versonnais »

La stature du président impressionne les Versonnais, comme le phrasé parfait du grammairien et le défilé des célébrités qui lui rendent visite. Aimé Césaire, le frère d’armes martiniquais, est un habitué. Son portrait trône d’ailleurs sur une étagère de la bibliothèque. L’académicien Maurice Druon et le sociologue Alain Touraine y sont aussi allés de leur pèlerinage au vieux sage, comme des légions de politiciens sénégalais et français. Verson se souvient surtout du déplacement, en 1979, du président Valéry Giscard d’Estaing, qui fait le bonheur des gazettes locales. « Il y avait ce jour-là un grand déploiement de gendarmerie, sans doute parce qu’il y avait deux présidents en exercice sous le même toit », rapporte Michel Marie.

La voisine des Senghor, Giovanna Aliamus, a gardé les coupures de presse relatant cette rencontre au sommet. De la pochette bleue où elle conserve ses souvenirs du couple présidentiel, l’octogénaire au doux sourire extirpe d’autres reliques, celles d’un voyage à Dakar organisé en 1979. A l’hôtel où logeait la petite délégation des membres du club du troisième âge de Verson, Senghor avait veillé à déposer pour chacun un livre dédicacé sur le Sénégal, accompagné d’une invitation officielle au palais présidentiel à Dakar. « On a été reçus comme des rois », raconte Giovanna Aliamus, encore ébahie par « le tapis rouge et la haie d’honneur ».

Les Versonnais ont fini par adopter ce catholique fervent, élevé par les missionnaires, qui ne ratait pas la messe du dimanche, tantôt à l’église paroissiale, où son fils Philippe-Maguilen avait été enfant de chœur, tantôt à l’église de Saint-Etienne de Caen. « Le couple s’asseyait toujours dans les deux ou trois premiers rangs, sans place attitrée, puis saluait les gens, sans que cela ne se transforme en un bain de foule », rapporte Jean-Pierre Croiziers de Lacvivier, aujourd’hui retraité et ancien ami de leur fils, régulièrement invité l’été.

« Versonnais parmi les Versonnais », Senghor fait toujours une apparition à la fête communale de la Saint-Germain et se prête de bonne grâce à la photo rituelle avec Miss Verson. Mais, quand le poète s’enferme pour écrire dans sa bibliothèque, « il faut vraiment que le ciel tombe sur sa tête pour le distraire de sa poésie », se souvient le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne.

Inventeur de la notion de normandité

La Normandie inspire le poète. « Il disait y trouver la transparence de la lumière du Sénégal après la pluie », rapporte son neveu, l’ambassadeur honoraire Henri Senghor. Après avoir chanté la négritude, ce mouvement intellectuel destiné à redonner à l’homme noir toute sa dignité après des siècles de colonisation, élaboré, entre autres, par Aimé Césaire, le Guyanais Léon-Gontran Damas, les Martiniquaises Jane et Paulette Nardal, et lui-même, Léopold Sédar Senghor invente celui, un brin fumeux, de normandité. « Il y avait là une part de jeu, un reste de moquerie potache », reconnaît Souleymane Bachir Diagne.

Source : M Le Mag

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com