La tache est apparue au mois de mai. Au bas de la façade de la cathédrale Saint-Louis de Saint-Louis du Sénégal, l’enduit sable a viré au gris. Au fil des jours et de sa lente remontée, le curé de la paroisse, Jean-Louis Coly, a dû se rendre à l’évidence : les eaux souterraines repartaient à l’assaut de la plus vieille église subsaharienne, dont la première pierre a été posée en 1827. « Un crève-cœur, moins de quatre ans après la fin de sa rénovation intégrale », soupire le religieux, inquiet. Sur l’île de Saint-Louis, qui abrite la ville historique, les eaux salines du fleuve Sénégal s’insinuent partout, mais les habitants du lieu font leurs affaires sans trop s’y arrêter, habitués qu’ils sont aux caprices de leur « Venise africaine ».

A pied, sur des motos pétaradantes ou dans des véhicules parfois hors d’âge, ils se hèlent, klaxonnent, évitant les petits groupes de talibés, ces gamins sans famille qui mendient pour manger. Autour d’eux, ocre ou beiges, fleuries de lauriers roses ou verdies de palmiers, les façades des nobles bâtisses coloniales, alignées selon un sage plan quadrillé, se désagrègent lentement sous l’action du salpêtre. Sur les murs, des fissures dessinent des lignes rappelant les lézards géants qui traînent au bord du fleuve, sans entamer la dignité de ces beaux restes d’une architecture d’exception, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Le palais du Gouverneur, symbole des temps où la cité était la capitale du Sénégal et de la Mauritanie, voit se succéder les expertises et les programmes de réhabilitation sur fond de déstabilisation de ses fondations. La chaussée du pont Faidherbe, ouvrage en fer de plus de 500 mètres, dont la paternité est prêtée à tort à Gustave Eiffel, s’abîme un peu plus chaque jour. Ses rampes s’affaissent à mesure que l’île s’enfonce dans le fleuve. Un état de déliquescence qui n’empêche pas une bonne partie des 2 millions de touristes qui atterrissent chaque année à Dakar de faire quatre heures de route pour emprunter cette unique porte d’entrée dans la vieille ville et venir flâner dans ce lieu plus calme que la trépidante capitale.

« Ici, contre l’eau, c’est un combat sans fin », observe Moussa Niang, le chef traditionnel du quartier nord-centre de l’île. Chaque matin, après sa première prière, le vieux sage de 86 ans, toujours vaillant sur ses jambes d’ancien footballeur de l’équipe nationale, fait le tour du voisinage, un œil sur les gens qu’il salue, l’autre sur l’eau qui affleure ici, s’infiltre là.

Dans cette ville qu’on dit la plus religieuse du pays, les rues sont animées bien avant le lever du soleil pour aller prier à la grande mosquée, unique en son genre, avec son minaret surmonté d’un clocher et son architecture néosoudanaise. Bien qu’elle accueille chaque matin une large foule de croyants, elle vit aussi au rythme des travaux d’assainissement, engagés, puis arrêtés, à cause de la remontée des nappes.

Des centaines de maisons emportées

A Saint-Louis, la menace des eaux est une affaire ancienne, connue depuis la fondation de la ville au XVIIe siècle. Sa construction s’est faite à coups de drains et de remblais sur une terre où aucun point n’est à plus de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais avec le dérèglement climatique, elle se rapproche. Selon l’un des meilleurs spécialistes de cette côte, le géographe Cheikh Omar Tidjani Cissé, de l’université Gaston-Berger de Saint-Louis, entre les deux tiers et les trois quarts de l’île où se situe la ville historique seront inondés d’ici à 2100. Trois phénomènes se liguent : les assauts du fleuve régulièrement grossi par les pluies saisonnières, l’élévation du niveau de la mer et l’affaissement de l’île qui découle des deux précédents.

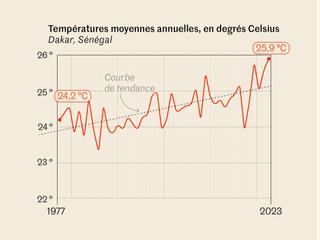

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) mentionne explicitement, dans son sixième rapport, Saint‑Louis parmi les sites culturels africains menacés par la montée des eaux d’ici à la fin du XXIe siècle, en particulier dans le scénario où le réchauffement de la planète monterait à 4 °C. Or, ce drame est déjà en cours. L’Afrique de l’Ouest a vu le mercure monter d’au moins 1,1 °C par rapport à 1950, et de 2,1 °C au-dessus des moyennes de l’ère préindustrielle. Même si les relevés historiques sur cette zone sont peu nombreux, l’« African Monsoon Multidisciplinary Analysis 2050 », travail de référence d’un consortium de chercheurs internationaux, valide cette estimation. Personne ne s’arrête vraiment sur le sujet de la montée des températures dans cette ville où la culture météo se réduit au constat rapporté par Moussa Niang que « désormais on peut passer l’année en tee-shirt, sans pull ni veste ».

Pourtant, la ville compte déjà des réfugiés climatiques. Petit bonhomme menu, comme rabougri par les épreuves de la vie, Momar Sylla est l’un d’eux. Il vivait à Guet Ndar, un quartier de pêcheurs parmi les plus densément peuplé d’Afrique avec ses 25 000 habitants, posé sur un cordon sableux naturel appelé la langue de Barbarie. Un banc de sable émergé qui sert de bouclier naturel à la ville historique, mais que l’océan assaille de plus en plus. Un matin de juillet 2015, la maison de Momar Sylla, construite à même la plage, où son père et le père de son père avaient vécu avant lui, a été « emportée sans qu’on puisse rien faire par des vagues énormes arrivées d’un coup ». Les flots ont détruit la digue de protection.

Relevé des températures pour Dakar, à 200 kilomètres au sud de Saint-Louis. Source : National Oceanic and Atmospheric Administration

Une des premières alertes massives de la décennie passée. En 2015, 2016 et 2018, alors même que les plages s’élargissaient, que du sable y était naturellement rapporté, créant un faux sentiment de sécurité, des tempêtes récurrentes ont emporté des centaines de maisons, des écoles et des mosquées. Même le grand cimetière de la ville a été submergé. Plus de 3 000 personnes ont perdu leur lieu de vie, construit souvent depuis deux ou trois générations sur la plage, comme celle de Momar Sylla.

« Il ne se passe rien de la journée »

Figurant parmi les premiers déplacés, le sexagénaire a été relogé à Khar Yalla, un quartier inondable, sur le continent, à 5 kilomètres de Guet Ndar. Là, plusieurs dizaines de petites maisons, posées sur une terre ocre et couvertes de toits en tôle, ont été attribuées aux réfugiés de la langue de Barbarie. Depuis, comme leur nombre s’est envolé, Diougop, une ville nouvelle financée par la Banque mondiale, est sortie de terre un peu plus loin. Un quartier neuf, 100 % en béton, où les maisons blanches et jaunes sont toutes construites sur le même plan : des structures carrées à un étage, posées autour d’une courette, sur la terre hostile, sableuse du continent, à 10 kilomètres de la mer.

Quelque 12 000 pêcheurs doivent la rejoindre avant fin 2026. Ils sont expropriés d’une bande de 20 mètres de sable menacée par les vagues, derrière la digue de protection reconstruite sur le haut de la plage par la France pour gagner un peu de temps face à l’inexorable montée des eaux.

Pendant la journée, Diougop est vide. Il y fait chaud, quelques degrés de plus que sur le littoral, et les relogés s’en plaignent. « Il ne se passe rien de la journée », observe Moussa Ndiaye, assis devant sa porte sur un trottoir chauffé par le soleil. A ses côtés, les béquilles qui l’aident à marcher avec son tibia fracturé racontent le chavirement de pirogue dont le jeune homme a été victime, un matin tôt, en partant pêcher. En attendant que l’os se ressoude, il regarde les ouvriers sur le chantier en face construire des maisons comme la sienne.

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com