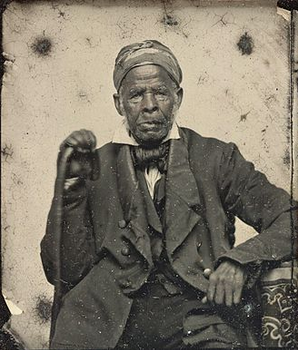

Omar ibn Said, un ressortissant du Fuuta Tooro, a été transporté comme esclave aux États-Unis dans la première décennie du XIXe siècle. Lettré en arabe, il a laissé à la postérité plusieurs manuscrits dont le plus important est son autobiographie, écrite en 1831, et qui est, à ce jour, le seul document connu qui soit produit par un esclave lui-même.

Grâce à cette autobiographie et à des documents annexes, mais grâce aussi aux traditions orales du Fuuta Tooro et aux sources archivistiques coloniales, Omar ibn Said a pu être identifié, des événements auxquels il avait été mêlé, et qui lui avaient valu d’être réduit en esclavage, établis. Le but du présent article est de montrer qu’Omar ibn Said était porteur de deux histoires : une histoire africaine, qui fut à la base de changements politiques que le Fuuta a connus au début du XIXe siècle, et une autre qu’il s’était créée dans la captivité aux États-Unis et que la première permet de mieux comprendre.

—

4. Omar ibn Said : de la liberté à la servitude

4.1 Une confrontation des sources

Des différentes versions avancées sur les circonstances qui avaient conduit à l’asservissement d’Omar ibn Said, nous ne retiendrons ici que la correspondance de Blanchot, citée plus haut, qui nous paraît être la piste la plus crédible pour élucider ce cas d’esclavage. Cette correspondance dont la rédaction se situe dans les derniers mois de l’année 1806, autant que nous nous en souvenions, présentait, de façon à peine voilée, l’embarquement du « marabou du Sénégal » à destination de Charleston comme la contrepartie de l’exécution des engagements que certains dignitaires du Fuuta auraient pris à l’endroit de l’Administration du Sénégal. En effet, le départ du « marabou du Sénégal » avait fait suite à des changements politiques intervenus au Fuuta en août 1806 et qui s’étaient traduits par la destitution d’Abdoul Kader Kane qui dirigeait le Fuuta depuis 1776 et par la nomination d’un nouvel almaami en la personne de Moktar Koudédjé Talla. Il avait aussi fait suite à la ratification par ce dernier, à la date du 6 octobre 1806, du traité du 4 juin 1806. Ces décisions dont Blanchot avait rendu compte au ministre de la Marine et des Colonies par lettres en date des 19 août 180634 et 9 février 180735, avaient rétabli la paix et les relations commerciales entre le Fuuta et Saint-Louis.

Les auteurs de cette première révolution de palais sont connus des sources écrites du Fuuta Tooro qui citent : Ali Doundu Kane, Thierno Mollé Ahmadou Moktar, Élimane Rindiao Saïdou Boubou, Galo Lumbal, Yéné Samba, tous notables du Bosseya (Soh 1913 : 54-55) et auxquels s’était joint Siré Ali Sidi, dont le père Ali Sidi avait été exilé du Fuuta par l’almaami Abdoul Kader Kane. Ces notables s’étaient constitués en un parti d’opposition à Abdoul Kader depuis son retour de captivité et estimaient que son âge avancé (quatre-vingts ans) et la perte de son rang social, pour avoir été fait prisonnier, ne lui donnaient plus la légitimité politique et religieuse pour gouverner le Fuuta. Ils avaient profité de l’absence du Fuuta d’Abdoul Kader, parti s’immiscer dans les affaires du Boundou, pour se réunir à Galoya, un village du Ŋiril sénégalais pour le déposer. La tradition populaire a qualifié cet acte de « complot de Galoya ». Cet évènement avait eu lieu au moment où l’almaami Abdoul Kader chassé de Thilogne, sa capitale et abandonné par ses principaux conseillers, était sur le point d’accepter malgré lui, un accommodement avec Saint-Louis pour le rétablissement de la paix entre la Colonie du Sénégal et le Fuuta.

34 ANOM.C6/22. Blanchot au ministre de la Marine et des Colonies, Saint-Louis le 19

août 1806, f. 188.

35 ANOM. C6/22. Blanchot au ministre de la Marine et des Colonies, Saint-Louis le 9

février 1807, f. 101.

Lire aussi : OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS (1806-1863 ) / Par ADAMA GNOKANE (1ère partie)

Ce sont donc ces acteurs politiques qui avaient pris des engagements avec l’Administration du Sénégal et c’est pour les avoir respectés que le « marabou du Sénégal » avait été embarqué pour Charleston. Ils étaient donc impliqués dans ce qui lui était arrivé, ce qui laisse supposer, à juste raison, qu’un différend les opposait. La tradition recueillie en 1974 par Parramore abonde dans le même sens quand l’auteur écrit : [Les] « Anciens… du village de Barobé dans l’Île à Morphil, possible lieu de naissance d’Umar, en 1974, prétendirent connaître un Umar Ibn Said qui fut expulsé du Futa Toro plus d’une fois, plusieurs générations avant. La cause, ils dirent à un interviewer, était qu’il avait eu des difficultés avec les dirigeants du pays. De son dernier exil en Gambie, il est

dit qu’il n’est pas revenu » (Parramore 2000 : 147-148). Trad. A. Gnokane

Mais Parramore, faute de sources sans doute, ne donne aucune indication sur ces gouvernants et sur la nature des difficultés qui les avaient opposés à Omar ibn Said. Le questionnaire que nous avons évoqué plus haut y apporte quelques précisions. Selon les informations alors obtenues, Omar ibn Said se serait immiscé dans le conflit qui avait opposé Youssouph Siré Ly de Diaba à Birane Ibra Wane de Mboumba, qui tous deux briguaient les fonctions d’almaami du Fuuta. Menacé par des dignitaires pour ce qu’on pourrait appeler une outrecuidance, il se serait exilé de lui-même en Gambie et ne revint plus au Fuuta, selon ce récit. Si cette tradition confirme bien qu’Omar ibn Said avait eu des difficultés avec des dignitaires du Fuuta, par contre les raisons qu’elle donne pour les justifier sont fausses et anachroniques. En effet, le conflit des personnes évoqué eut lieu entre 1831 et 1835, soit plus de vingt- quatre ans après le départ d’Omar ibn Said pour l’Amérique et ne saurait donc être la cause de ces difficultés. Donc en écartant cette explication et en combinant la tradition recueillie par Parramore et l’information donnée par Siré-Abbas Soh, on en déduit qu’Omar ibn Said avait eu maille à partir particulièrement avec des dignitaires du Booseya. Il reste à savoir les raisons qui avaient bien pu l’opposer aux notables de l’une des huit provinces du Fuuta, et dont l’un d’eux au moins, Ali Doundu, lui avait évité une exécution, en conseillant son oncle Ali Sidi de le faire fuir. Ces raisons n’étaient certainement pas dans le meurtre dont il serait l’auteur, mais sûrement ailleurs.

Lire aussi : OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS (1806-1863 ) / Par ADAMA GNOKANE (2ème partie)

4.2 Les dessous d’un mystérieux différend : une possible

détention d’un secret

Selon toute vraisemblance, c’est dans l’expédition de 1796 dirigée par l’almaami Abdoul Kader contre le damel du Kajoor Amari Ngoné Ndella, et dans laquelle certains des dignitaires ci-dessus cités avaient participé, voire probablement aussi le « marabou du Sénégal » qu’il faudrait rechercher la nature de ce secret. Pour mieux appréhender cette question, il est utile de rappeler ici les motifs et les péripéties de cette aventure militaire. En 1796, l’almaami Abdoul Kader, à la tête d’une armée estimée à plus de trente mille personnes, tous âges et sexes confondus, se dirigea vers le Kajoor en pays wolof avec le but avoué de punir le damel Amari Ngoné Ndella qui avait fait assassiner Malamine Sarr, un érudit du Kajoor, maté une révolte des marabouts du Diambour et écrasé un mouvement théocratique naissant. Il lui était reproché, entre autres griefs, l’assassinat d’un éminent juriste du Fuuta Tafsir Hamadi Ibra Ba établi au Kajoor. Mais cette expédition fut un véritable désastre ; en effet, l’armée du Fuuta fut littéralement anéantie et dans la fameuse bataille dite de Bungowi, l’almaami Abdoul Kader, ayant survécu au combat, avait été capturé sain et sauf alors que toute sa garde rapprochée avait été exterminée.

Dans cette défaite de l’armée du Fuuta, le comportement de certains participants mérite d’être souligné. Les sources rapportent que dans la nuit, veille de la confrontation entre les troupes du Kajoor et celles du Fuuta, les dignitaires du Booseya abandonnèrent la partie et rebrous- sèrent chemin. Se faisant l’écho de cet événement Siré-Abbas Soh écrit :

36 Ali Dundu Ségélé et Ali Doundu Kane, cité plus haut, sont une seule et même

personne.

« Cette expédition fut marquée par le manque de loyauté et la trahison d’Ali Dundu Ségélé36 et des gens du Boseya qui l’accompagnaient : ils s’enfuirent pendant la nuit, mais le dammel les rattrapa sur la route parce qu’ils étaient épuisés par la faim, et, le lendemain, l’imam fut fait prisonnier…» (1913: 50). Kelédor qui participa à cette expédition comme indiqué plus haut, apportait déjà un témoignage accablant sur la participation des « gens du Booseya », notant ceci à propos de la composition de leur corps expéditionnaire :

« Kerno-Bosséabé37… habitant de la rive droite du Sénégal, écrivait-il, n’avait avec lui, qu’un petit groupe d’hommes, sans femmes, sans enfants, sans vieillards ; il savait que quelques élimanes en avaient

murmuré » (Roger 2007 : 30)38.

Au regard des sources écrites, le damel du Kajoor n’aurait pas remporté son écrasante victoire uniquement à cause de sa supériorité militaire et du retrait apparemment prémédité des troupes du Booseya. Il aurait bénéficié d’informations sur la marche de l’armée du Fuuta, qu’un Peul appartenant au groupe des Wodaaɓe lui aurait fournies (Kamara 1998 : 336), ce qui lui avait permis de pratiquer la politique de la terre brûlée et ainsi de vaincre facilement l’armée du Fuuta qui, manquant de ressources, était arrivée sur le champ de bataille fortement

diminuée par la faim et la soif.

Dans le désastre subi par l’armée du Fuuta, le rôle joué par ce Peul, qui avait été en contact avec les troupes wolofs, est probablement d’une autre nature qu’on ne le dit. N’aurait-il pas fourni des informations sur l’almaami Abdoul Kader et favorisant ainsi sa capture ? N’aurait-il pas servi surtout d’intermédiaire entre le damel du Kajoor et les dignitaires du Booseya quant à leur retraite ? Cet individu que Shaykh Muusa Kamara met au service d’Amari Ngoné Ndella, s’appuyant sur une tradition sans doute déformée comme le sont, à dessein, la plupart des récits du Fuuta de cette fin du XVIIIe siècle, aurait été plutôt engagé par certains de ses propres compatriotes dans une opération de trahison contre l’almaami Abdoul Kader et détiendrait donc par devers lui un secret de grande importance. Dans cette hypothèse qui nous paraît fortement probable, ce mystérieux émissaire dont le nom n’est mentionné nulle part ne serait autre que le « marabou du Sénégal », autrement dit Omar ibn Said, identifiable à un Peul, tant par son physique que par son teint, tel qu’il est décrit par les sources américaines.

37 Kelédor commet ici une erreur d’appellation. Au lieu de « Kerno-Bosséabé, il faudrait lire « Thierno Mollé », un titre coutumier appartenant à une des familles Ly du Booseya, répartie aujourd’hui entre Kaédi (Mauritanie) et Thilogne (Sénégal). Mais comme il l’écrit, le porteur du titre résidait à l’époque à Kaédi.

38 Avant l’expédition du Kajoor, l’almaami Abdoul Kader avait envoyé une délégation faire des remontrances au damel sur sa conduite à l’égard de ses sujets et surtout des chefs religieux. Un notable du Booseya figurait parmi les membres de cette délégation. Il est fort possible qu’il ait mis en garde les autres dignitaires de sa province sur les dangers de l’expédition. Le contingent du Booseya aurait été donc volontairement allégé pour permettre un repli plus rapide en cas de nécessité. Ajoutons que le Fuuta sous le régime théocratique n’avait pas une armée de métier. Chacune des huit provinces du pays devait fournir son propre contingent en cas d’expédition.

Lire aussi : OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS (1806-1863 ) / Par ADAMA GNOKANE (3ème partie)

Il ne fait aucun doute que c’est la détention d’un secret, quoi qu’il en fût du reste, qui était à la base des difficultés qu’Omar ibn Said, que nous identifions volontiers à ce mystérieux émissaire peul, avait avec les dignitaires du Booseya ; un secret qui n’aurait eu aucune incidence fâcheuse si l’almaami Abdoul Kader n’était pas revenu au Fuuta. Mais, on sait que celui-ci fut libéré après trois mois de captivité, selon la source la plus proche de l’événement (Park 1982 : 331), et renvoyé au Fuuta avec un cadeau de deux cents chevaux (Kamara 1998 : 336). Et la première chose qu’il avait entreprise en retrouvant ses fonctions avait été de combattre Ali Sidi qu’il accusait d’avoir soustrait son neveu à la justice et de n’avoir pas participé à l’expédition du Kajoor, un acte de désobéissance qui avait été aggravé par des propos désobligeants tenus à l’endroit de l’almaami (Kane & Robinson 1984 : 58)39. Le retour inattendu d’Abdoul Kader de sa captivité avait été donc 39 Le récit raconté par Kaliidu Mamadu Gaajo prête à Ali Sidi les propos suivants à l’endroit d’Abdoul Kader après l’exécution d’un de ses protégés : [Ko miin wi ‘inoma almaami, hannde mi wi’ii ma Abdul Kaadiri], (c’est moi qui vous appelais almaami, aujourd’hui je vous appelle Abdul Kaadiri.)

Lire aussi : OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS (1806-1863 ) / Par ADAMA GNOKANE (4ème partie)

Cette exécution n’ayant jamais eu lieu, ces propos, s’ils sont fondés, ont dû être prononcés ailleurs et pour une autre raison. L’almaami Abdoul Kader avait probablement eu connaissance du meurtre commis à Barobé, s’y serait rendu et aurait maltraité les notables de Barobé pour avoir laissé un meurtrier s’enfuir d’où le mécontentement d’Ali Sidi, chef des Yirlaaɓe et son refus de participer à l’expédition du Kajoor par solidarité avec ses administrés.

Une source d’inquiétude pour ceux qui avaient requis les services d’Omar ibn Said et qui se reprochaient bien des choses. On comprend aisément l’information recueillie par Parramore quand il écrit qu’Omar ibn Said avait été éloigné du Fuuta plus d’une fois. L’explication est en somme toute simple. C’était la peur qu’il ne tombât entre les mains d’Abdoul Kader, qui le recherchait, et dans l’espoir de sauver sa tête, ne lui révélât le secret dont il était porteur. Ces dignitaires craignaient, une fois le secret divulgué, de perdre toute considération auprès de leurs pairs, mais surtout de s’attirer les foudres du vieil almaami qui n’aurait pas hésité à les combattre, à les forcer à l’exil comme il l’avait fait contre Ali Sidi, d’où les exils successifs dont Omar ibn Said avait fait l’objet.

A suivre

Lire aussi : OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS (1806-1863 ) / Par ADAMA GNOKANE (1ère partie)

Lire aussi : OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS (1806-1863 ) / Par ADAMA GNOKANE (2ème partie)

Lire aussi : OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS (1806-1863 ) / Par ADAMA GNOKANE (3ème partie)

Lire aussi : OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS (1806-1863 ) / Par ADAMA GNOKANE (4ème partie)

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com