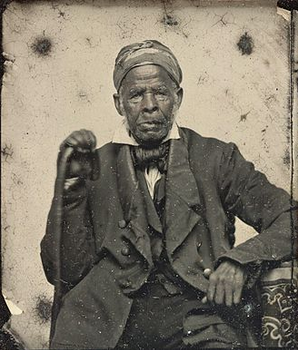

Omar ibn Said, un ressortissant du Fuuta Tooro, a été transporté comme esclave aux États-Unis dans la première décennie du XIXe siècle. Lettré en arabe, il a laissé à la postérité plusieurs manuscrits dont le plus important est son autobiographie, écrite en 1831, et qui est, à ce jour, le seul document connu qui soit produit par un esclave lui-même.

Grâce à cette autobiographie et à des documents annexes, mais grâce aussi aux traditions orales du Fuuta Tooro et aux sources archivistiques coloniales, Omar ibn Said a pu être identifié, des événements auxquels il avait été mêlé, et qui lui avaient valu d’être réduit en esclavage, établis. Le but du présent article est de montrer qu’Omar ibn Said était porteur de deux histoires : une histoire africaine, qui fut à la base de changements politiques que le Fuuta a connus au début du XIXe siècle, et une autre qu’il s’était créée dans la captivité aux États-Unis et que la première permet de mieux comprendre.

—

Dans son récit publié en 1828 par le baron Roger sous le titre de : Kelédor, histoire africaine, Kelédor, un observateur averti, ne fait nullement mention des événements racontés par Kaliidu Mamadu Gaajo qui, s’ils avaient eu lieu, ne lui auraient guère échappé, à cause de la forte résonnance qu’ils auraient inévitablement eue. Par ailleurs, Siré-Abbas Soh20 et Shaykh Muusa Kamara21 qui sont les principales sources internes de l’histoire du Fuuta Tooro, ne se font point l’écho de cette tradition. Donc l’absence de ces informations dans les différentes sources prouve qu’il n’y a pas eu d’homicide au cours du déplacement de l’armée du Fuuta vers le Kajoor et encore moins d’exécution. Il résulte de cela que le meurtre commis par « le neveu d’Ali Sidi » a été non seulement dénaturé, mais déplacé de son lieu réel ; ce qui est une falsification manifeste de l’histoire, dont le but est de faire oublier le vrai récit, avec un souci évident de ménager des susceptibilités familiales et/ou amicales. Mais, en rapprochant cette tradition de la première, on peut affirmer que le « neveu d’Ali Sidi » de Bocar Élimane Kane et le « protégé d’Ali Sidi » d’Oumar Kane ne font qu’une seule et même personne. Et par voie de transitivité, on en déduit qu’il s’agit du même individu évoqué dans The Letter et appelé Uncle Moreau dans les sources américaines ; et qu’en restituant aux faits une chronologie cohérente, le meurtre qui lui était imputé aurait eu lieu avant l’expédition du Kajoor.

Lire aussi : OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS (1806-1863 ) / Par ADAMA GNOKANE (1ère partie)

19 Kelédor avait fui Saint-Domingue à la suite d’une bagarre avec le fils de son maître. Il participa le 1er janvier 1804 à l’indépendance d’Haïti, première république noire, et fut démobilisé en homme libre.

20 Chroniques du Fouta sénégalais, Paris : Leroux, 1913. 21 Florilège au jardin de l’histoire des Noirs zuhür al Basatin, t. 1, vol. 1, Paris : CNRS

Éditions, 1998.

3.2 Omar ibn Said dans les sources coloniales françaises

Un document des archives coloniales françaises portant les traces d’un individu qui aurait commis un meurtre vient renforcer les pistes d’investigation. Dans une correspondance datée de 1806 et adressée au ministre de la Marine et des Colonies, l’expéditeur, Blanchot de Verly, alors commandant et administrateur général de la Colonie du Sénégal et Dépendances, notait qu’un individu, qu’il identifiait sous le nom de « marabou du Sénégal » qui aurait tué sa femme, avait été embarqué dans un navire à destination de Charleston, en Caroline du Sud. Il indiquait que dans le même navire, dont il mentionnait et le nom et celui du capitaine, se trouvaient « deux nègres considérables du pays de l’Almamy » ; il ajoutait que des notables dont il ne donnait ni les noms ni le pays d’origine avaient respecté leurs engagements, omettant ici aussi d’en indiquer la nature22.

Lire aussi : OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS (1806-1863 ) / Par ADAMA GNOKANE (2ème partie)

Ces informations, qui apparemment étaient de grande importance au vu de leur précision dans les détails, soulèvent un certain nombre de questions quant à leur imbrication. En effet, on peut bien s’interroger sur l’identité de ce mystérieux « marabou du Sénégal », mais aussi sur la relation qui pouvait exister entre le meurtre dont il serait l’auteur, son embarquement à destination de Charleston et sur le respect des engagements pris par des notables.

22 C’est de mémoire que nous reproduisons ces passages de cette correspondance que nous avions lue aux Archives nationales d’outre-mer (ANOM) à Aix-en-Provence en France pendant l’été 1992. Nous en avions fait une copie qui a été malheureusement égarée. Ce document et deux autres pièces, qui auraient dû être classés dans la série dite Sénégal ancien – sous série C6

(1588/1810), se trouvaient curieusement dans un carton d’une des séries géographiques, Sénégal I ou Sénégal IV, ce qui nous avait paru être une erreur de classement. Un séjour aux archives d’Aix-en-Provence dans la dernière semaine du mois d’avril 2019 ne nous a pas permis de retrouver cette correspondance, car ne disposant pas de la cote du dossier qui la contenait et faute d’un temps suffisant. Il ne fait aucun doute, pour nous aujourd’hui, que ce document et les deux autres pièces ont été volontairement déplacés. Nous saisissons ici l’occasion de renouveler nos sincères remerciements à M. Said Bousbina et à son épouse Véronique Herr pour leur aimable et généreuse hospitalité à Marseille pendant nos quelques jours de recherche. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre profonde gratitude.

Lire aussi : OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS (1806-1863 ) / Par ADAMA GNOKANE (3ème partie)

Sur cet individu embarqué à destination de Charleston, une pièce des archives coloniales françaises apporte une première information. Elle indique qu’en octobre 1804, l’homme était en prison à Saint-Louis du Sénégal avec seize ressortissants du Fuuta Tooro que Blanchot avait fait arrêter pour le seul tort d’être présents dans la capitale du Sénégal au moment où il s’apprêtait à lancer une expédition punitive contre le Fuuta. Et le 12 vendémiaire, an XIII de la République, soit le 5 octobre 1804, au retour de ladite expédition il avait donné au commissaire de la Marine les instructions suivantes :

« Monsieur le Commissaire de la Marine fera procéder demain treize cou- rant à la vente des captifs provenant de l’expédition contre l’Almamy, en commençant par ceux qui ont été arrêtés au Sénégal et qui seront vendus au profit de la République. » Il ajoutait : « Le marabou du Sénégal qui est dans la même prison, y restera et ne sera pas compris dans cette vente.23 »

Certes, l’appellation que Blanchot donnait à cet individu prête à confusion, car la personne ainsi nommée pouvait être aussi bien un habitant de Saint-Louis du Sénégal, qu’un ressortissant du Waalo-Brack, du Fuuta Tooro ou du Gajaaga, des États étirés le long du fleuve Sénégal et qui entretenaient des relations commerciales avec Saint Louis. Mais à y regarder de près, certaines indications données par le commandant du Sénégal correspondent point par point aux informations contenues dans The Letter. Le « marabou du Sénégal » et Uncle Moreau sont tous deux des marabouts ; l’un et l’autre sont accusés de meurtre ; tous deux furent débarqués à Charleston, en Caroline du Sud avec deux compatriotes comme l’indique The Letter quand Blanchot écrivait, de son coté, que dans le même navire se trouvaient « deux négres considérables du pays de l’Almamy ». La concordance de ces faits montre clairement qu’Uncle Moreau et le « marabou du Sénégal », dont Oumar Kane fait un probable ressortissant du Fuuta (2004 : 590)24, désignent la même personne, en l’occurrence Omar ibn Said dont la véritable identité reste maintenant à établir.

23 ANOM – C6 /30. Au commissaire de la Marine, 12 vendémiaire, an XIII de la République (4 octobre 1804). 24 Oumar Kane ne semble pas avoir trouvé la lettre de Blanchot dont nous avons parlée et qui appartient bien à la série C6 sur laquelle il a travaillé. Le document était dans une autre série, hors de son champ de recherche.

3.3 Identification d’Omar ibn Said

Qui était Omar ibn Said ? Face à cette récurrente question, Thomas Parramore était, jusqu’aux années quatre-vingt-dix, le seul chercheur américain qui soit allé au-delà des informations répétitives pour tenter d’apporter des réponses précises sur son identité et sur son histoire. En 1974, sollicitant le concours de Mamoudou Touré, fonctionnaire sénégalais alors en poste au FMI à Washington DC, il obtint des informations selon lesquelles, un marabout du Fuuta Tooro aurait disparu à une période très reculée, ayant été expulsé du pays par des dignitaires proches du pouvoir25. Dans son article publié en 2000, Parramore n’identifiait pas de façon formelle Omar ibn Said, mais indiquait une localité du Fuuta sénégalais, Barobé, comme son possible village natal. C’est dans le sillage de cette indication géographique que nous avons effectué un voyage dans ladite localité en décembre 2017, où nous avons pu recueillir des informations complétant d’autres que nous avions obtenues par ques-

tionnaire interposé26.

Il ressort d’un entretien avec certains notables du village, qu’un de leurs ressortissants répondant au nom d’Oumar Seydi, réputé grand marabout27, avait disparu à une date fort lointaine. Il est le fils de Seydi Demba Kébé et d’Oumouhani Yéro Makka28 ; son nom de famille est Kébé ; c’est un torodo, c’est-à-dire appartenant à l’aristocratie du livre.

25 Mamoudou Touré avait à son tour requis les services de son frère Dr Racine Touré et de son cousin Dr

Ba Bocar Alpha, tous deux à Nouakchott pour obtenir les informations recherchées. Il avait reçu d’eux une cassette de magnétophone dont il traduisit le contenu à Parramore. (Entretien avec Mamoudou Touré à Dakar, le 22 avril 2012). 26 Ce questionnaire avait été soumis à notre demande par Mme Madina Touré, alors chef de Service du prêt de la bibliothèque universitaire de Nouakchott, à un communicateur traditionnel. Nous lui renouvelons ici nos sincères remerciements. Ce communicateur traditionnel était Samba Thiéddel Mbaye qui fut aussi le lointain informateur de Parramore. 27 Il aurait par ses connaissances mystiques, et à la demande des habitants de Barobé, arrêté des inondations qui menaçaient de détruire le village. Et selon cette tradition, la disparition de ce marabout était la contrepartie du travail mystique qu’il avait fait. Derrick Joshua BEARD recueillit cette même tradition à Dakar en 1998. 28 Oumouhani Yéro Makka est de Thilogne, un village du Booseya sénégalais et a pour nom de famille Touré. (Entretien avec Amadou Salif Tall, journaliste, Dakar le

23 avril 2012).

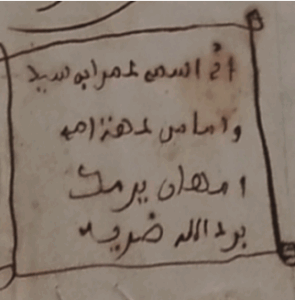

À sa disparition, il n’avait laissé ni femme ni enfant29 ; et selon El Hadj Abou Kébé, un des intervenants, ce marabout n’aurait eu qu’un demi- frère appelé Samba Seydi30, dont lui-même était un des petits-fils. Cette même source ajoute qu’Oumar Seydi avait été capturé par des Maures qui l’auraient vendu à un Burba (roi) du Djolof qui, à son tour, le revendit à des négriers en Gambie. Le prénom de la mère de ce marabout, tel que le donne la tradition orale, constitue un important élément d’identification d’Omar ibn Said, car en parfaite concordance avec ce que l’auteur de The Life écrivait lui-même. Omar ibn Said, qui était rassuré qu’il ne retournerait plus en Afrique, avait pris l’habitude de s’identifier par la mention qui suit : « Moi, je m’appelle Omar ibn Said ; du côté de ma mère c’est Umhani Yaznik ; que Dieu rafraîchisse sa tombe.31 » Trad. A. Gnokane Umhan Yaznik, écrit aussi en Umhan Yasnik dans les anciennes sources américaines et qui apparaît dans de récentes transcriptions en Umm Hani Y.R.M.K (Hunwick 2003-2004 : 62) et en Umm Hani Yarmake (Shareef 2011 : 29), n’est autre que la corruption du nom Umuhani Yéro Makka de la tradition villageoise. Le prénom est nettement lisible dans un manuscrit daté de 1855, rédigé en faveur du missionnaire John Frederick Foard, tel que le montre clairement le document ci-dessous, reproduit par Allan D. Austin (1984 : 476).

29 Entretien réalisé à Barobé le 3 décembre 2017. Nous saisissons ici l’occasion de renouveler nos remerciements à M. Ndiaye Saïdou Amadou, un compatriote qui nous a introduit auprès de la famille d’Oumar Seydi de Barobé. 30 Mais suivant le recoupement avec d’autres sources, Omar ibn Said avait eu plus d’un frère contrairement à ce qui est affirmé ici. 31 L’utilisation de cette mention n’est pas datée. Elle figure bien sur la dernière page de la Bible qu’Omar ibn Said avait obtenue après sa conversion au christianisme en 1820. Mais l’écriture assez grossière montre que la transcription est bien tardive.

FIG. 2 Manuscript of University of North Carolina at Chapel Hill32

La tradition orale apporte ici une clarification inestimable. En effet en donnant la prononciation exacte du prénom de la mère d’Omar ibn Said qui est Oumouhani Yéro Makka (كم ري ناهمأ(, elle lève aussi l’ambigüité sur celle de son père qui est Seydi (lire : Seïdi), un mot auquel Parramore (2000 :147) donne faussement le sens de personnes âgées (elders). Ainsi, suivant le système peul de filiation, Omar ibn Said avec ses multiples identifications, s’appelle en réalité Oumar Seydi, une des possibilités de lecture de son nom, comme nous l’indiquions plus haut. Son nom de famille est Kébé, il est de Barobé, un village déjà mentionné par Thomas Parramore (2000 : 147-148) et qui est situé sur la pointe orientale de l’île à Morphil, le « Fuuta entre les deux fleuves » de son autobiographie33.

32 Cette signature apparaît au bas du manuscrit de 1853 cité dans le texte. Cette photo réduite nous a été amicalement fournie par David Gabriel Dabaian, un jeune chercheur américain à qui nous renouvelons ici nos remerciements. 33 D’autres localités du Fuuta Tooro ont été supposées être le village natal d’Omar ibn Said. Il s’agit de Doumnga Lao, Gouriki, Guédé et Coppé (Kope). Ce dernier nom ayant été identifié par une équipe de journalistes américains qui s’est rendue au Sénégal, puis au Fuuta en février 2021.

A suivre

Lire aussi : OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS (1806-1863 ) / Par ADAMA GNOKANE (1ère partie)

Lire aussi : OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS (1806-1863 ) / Par ADAMA GNOKANE (2ème partie)

Lire aussi : OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS (1806-1863 ) / Par ADAMA GNOKANE (3ème partie)

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com