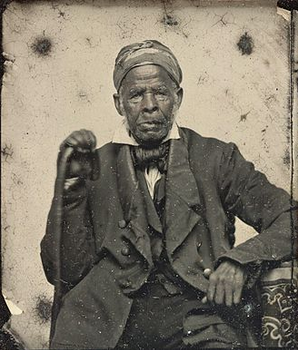

Résumé – Omar ibn Said, un ressortissant du Fuuta Tooro, a été transporté comme esclave aux États-Unis dans la première décennie du XIXe siècle. Lettré en arabe, il a laissé à la postérité plusieurs manuscrits dont le plus important est son autobiographie, écrite en 1831, et qui est, à ce jour, le seul document connu qui soit produit par un esclave lui-même.

Grâce à cette autobiographie et à des documents annexes, mais grâce aussi aux traditions orales du Fuuta Tooro et aux sources archivistiques coloniales, Omar ibn Said a pu être identifié, des événements auxquels il avait été mêlé, et qui lui avaient valu d’être réduit en esclavage, établis. Le but du présent article est de montrer qu’Omar ibn Said était porteur de deux histoires : une histoire africaine, qui fut à la base de changements politiques que le Fuuta a connus au début du XIXe siècle, et une autre qu’il s’était créée dans la captivité aux États-Unis et que la première permet de mieux comprendre.

Mots clés : Omar ibn Said, James Owen, Abdoul Kader Kane, Fayetteville,

Saint-Louis du Sénégal, Barobé, autobiographie.

Abstract

Omar ibn Said, a native of Fuuta Tooro, has been transported as a slave to the United States in the first decade of the 19th century. He was a scholar in Arabic and left several manuscripts to posterity, the most important of which is his autobiography, written in 1831, which is the only known document produced by a slave himself to this day.

Thanks to this autobiography and related documents, but also thanks to the oral traditions of Fuuta Tooro and colonial archival sources, Omar ibn Said has been identified. The events he was involved and which led him to be reduced to slave, established. The aim of this article is to show that Omar ibn Said was bearing two

* Historien, professeur retraité de l’université de Nouakchott (Mauritanie). stories: an African story, which is the basis of political changes that the Fuuta experienced at the beginning of the 19th century, and another one, he forged while in captivity in the United States and that the first helps to better understand. Keywords: Omar ibn Said, James Owen, Abdoul Kader Kane, Fayetteville, Saint-Louis of Senegal, Barobé, Autobiography.

Introduction

En 2011, Ala Alryyes, un professeur américain de littérature comparée, publiait une autobiographie écrite en arabe par un esclave connu dans les sources américaines sous le nom d’Omar ibn Said, un

ressortissant du Fuuta Tooro. Dans cet ouvrage qui porte le titre de A Muslim American Slave, The Life of Omar ibn Said, l’auteur et six autres contributeurs se sont principalement focalisés sur l’histoire américaine d’Omar ibn Said, notamment sur les circonstances qui ont conduit à son asservissement, sur son statut d’esclave lettré, sur le contenu des ma-nuscrits qu’il a laissés à la postérité et sur le rôle de la traite négrière dans la pénétration de l’islam aux États-Unis d’Amérique. Cependant, les traditions orales du Fuuta Tooro et les sources coloniales françaises montrent que cet esclave, issu d’une famille maraboutique, avait eu en Afrique une histoire riche en événements, mais qu’une certaine tradition avait falsifiée. S’écartant des chantiers battus, cet article reconstitue cette histoire africaine d’Omar ibn Said et montre en quoi elle a largement influencé et les récits créés par cet esclave et son comportement dans les premières années de sa captivité aux États-Unis d’Amérique.

1. Omar ibn Said dans les sources américaines

Les nombreux articles parus dans la presse américaine au cours du XIXe siècle permettent de retracer l’histoire d’Omar ibn Said des pre-mières décennies de son arrivée aux États-Unis. C’est en 1807, dernière année fixée par la législation américaine pour l’introduction des esclaves aux États-Unis, qu’Omar ibn Said, originaire du Fuuta Tooro aurait été débarqué à Charleston, en Caroline du Sud. Comme le font remarquer les sources, cet esclave est assez particulier : il lit, écrit et parle couram-ment arabe. Il attira l’attention quand, arrêté et mis en prison après avoir fui un maître qui le traitait durement, il noircit le mur de sa cellule de graffitis écrits avec des morceaux de charbon, et perçus comme un appel à sa libération. Racheté en 1810 par James Owen, un planteur et général de milice, qui avait agi, semble-t-il, plus par sympathie que par le désir d’acquérir un nouvel esclave. C’est au sein de la famille de celui-ci qu’il passa le reste de sa vie.

Dans les premières années de sa captivité, et au moment où des esclaves prenaient les armes contre leurs maîtres, se rebellaient ou s’évadaient des plantations pour recouvrer leur liberté, Omar ibn Said avait refusé par deux fois l’opportunité qui lui avait été offerte de rentrer en Afrique, une attitude qui souleva un certain étonnement. Il justifiait son refus en invoquant des droits de succession usurpés, son infirmité, son impossibilité à retrouver sa famille qui l’aurait oublié, et les risques de voyage. En 1820, lui qui pratiquait assidûment sa religion, se convertit au christianisme1 et fut autorisé à fréquenter l’église presbytérienne de Fayetteville. Arrivé aux États-Unis à l’âge de trente-sept ans, Omar ibn Said vécut dans le célibat le reste de sa vie, bien que dans les premières années de sa captivité son maître l’eût engagé à prendre une épouse parmi ses nombreuses esclaves, une proposition qu’il avait déclinée.

Chez les Owen, où il était plus considéré comme un membre de la famille que comme un esclave, Omar ibn Said, qui jouissait d’une grande liberté, a eu tout le loisir d’écrire. Il a écrit pour lui-même, pour les membres de la famille de son maître et pour leurs amis ; il a écrit pour ses nombreux visiteurs : de simples curieux, désireux de le voir écrire de « la droite vers la gauche », des missionnaires et des hommes politiques, fascinés par un esclave peu ordinaire : il a écrit des gris-gris, transcrit des sourates entières ou des extraits du Coran et des formules liturgiques tirées de sa bible. Il serait l’auteur d’au moins quatorze manuscrits selon le professeur Allan D. Austin qui a rassemblé une abondante documentation sur lui. Ces manuscrits, rédigés entre 1819 et 18572, et dont le plus important est son autobiographie, appartiennent aujourd’hui à différentes institutions privées, notamment Davison College, Wilson Library, Congress Library, etc.

Par son histoire énigmatique, Omar ibn Said suscita une grande curiosité et devint vite une source d’inspiration. Aussi dès 1825, des articles de presse commencèrent à paraître sur son cas et dans lesquels

1 Cette conversion date de décembre 1820. Omar ibn Said bien que baptisé, garda cependant son nom africain.

2 La plupart de ces pièces sont des documents originaux. Il existe cependant des traductions en anglais pour lesquelles les textes arabes correspondants n’ont pas encore été retrouvés.

OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS… son nom fut différemment orthographié. Aussi trouve-t-on : Moro, Morro, Omora, Omeroh, Umeroh, Meroh, Monroe, Old Mauro, Moreau, Uncle Monroe et Uncle Moreau. Ce dernier nom étant celui par lequel

les enfants de son dernier maître l’appelaient et qui avait fini par s’imposer au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Il ne s’agit ici, bien sûr, que des altérations graphiques du même nom, découlant des diffé- rences de prononciation de ceux qui eurent à écrire sur Omar ibn Said.

À l’incertitude sur la prononciation exacte de son nom s’étaient ajoutées celles de ses origines et de son statut social, tel que cela apparaît dans les sources. Omar ibn Said a été identifié sous diverses appellations : Prince Moro (Bedell 1825) ; un Peul de naissance (Gurley 1837) ; un natif d’Afrique (Plumer 1863) ; Prince of Arabia (Moore 1927) ; un prince africain (Mc Donald 1960) ; un prince (McMahon 1968) ; un aristocrate (Parramore 2000), etc. Les sources ont également divergé sur les circonstances qui avaient conduit à son asservissement. Pour le révérend John Leighton Wilson (1856 : 81), Omar ibn Said aurait été expulsé de son pays pour avoir commis un meurtre. Dans un article anonyme publié une trentaine d’années plus tard dans un journal de la Caroline du Nord, News and

Observer du 3 septembre 1889, Omar ibn Said est présenté comme un négrier qui, fait prisonnier au cours d’une expédition de chasse à l’homme, se serait laissé réduire en esclavage, en guise d’expiation de ses fautes.

Dans de récents travaux, Omar ibn Said aurait été capturé pendant l’ultime guerre que l’almaami Abdoul Kader avait eu à soutenir en 1807 dans le Fuuta oriental contre les Bambaras du Kaarta, alliés aux troupes du Bundu, puis vendu comme esclave et transporté aux États-Unis. Ce sont là autant de versions différentes de celle qu’Omar ibn Said donne lui-même, comme on le verra plus loin.

Enfin, Omar ibn Said est décrit comme un homme de faible constitution (slender frame) et de teint cuivré (copper colored), au point que certains de ses visiteurs firent de lui un Arabe ou un Métis, considérant l’arabe comme sa langue maternelle. Toujours dignement vêtu et courtois dans ses relations, selon les observateurs, il fut considéré comme un érudit (a scholar) , comme un marabout (a marabout) ; mais aussi comme un franc-maçon (a freemason). Il mourut en juillet 1863, comme le rapportent deux avis de décès parus dans la presse locale de la Caroline du Nord, le Greensborough Patriot du 30 juillet 1863 et le N. C. Presbyterian du 6 août 1863 (Wegner 2012), un fait rarissime pour un esclave, semble-t-il. Les sources ne lui donnent aucune descendance.

Telle est, en somme, une synthèse des différentes sources relatives à Omar ibn Said dont la personnalité avait fasciné et émerveillé certains de ses visiteurs, intrigué et même inquiété d’autres. Pour retracer son histoire et l’identifier, son autobiographie, un document qui a suscité et suscite encore un grand intérêt chez les chercheurs, nous servira de

fil conducteur.

2. Histoire d’une autobiographie

2.1 Contexte historique et contenu

L’autobiographie d’Omar ibn Said, qui a conféré à son auteur une grande notoriété, a été écrite en 1831. À ce jour, fait unique dans les annales de l’histoire des esclaves aux États-Unis, c’est le seul texte

connu écrit par un esclave lui-même, dans une langue qu’il pratique, en l’occurrence ici l’arabe. Sa rédaction fait suite à un mouvement insurrectionnel qui secoua la Virginie en août 1831 et fomenté par Nat Turner, un esclave (Alryyes 2011 :11). Suggérée par le révérend Eli Hunter, un membre de l’American Colonization Society (ACS), une société philanthropique qui fut à la base de la création de l’actuel État du Liberia en 1822, l’autobiographie devait apparaître comme un témoignage de gratitude, un acte de reconnaissance pour bon traitement. Par son statut d’esclave lettré et privilégié, Omar ibn Said devait montrer que les maîtres blancs n’étaient pas tous mauvais et brutaux et que si Nat Turner avait subi des brutalités au point de soulever une révolte, son cas était purement isolé et ne saurait représenter la situation générale des autres esclaves.

Comme son auteur, l’autobiographie d’Omar ibn Said connut elle aussi des vicissitudes. Elle fut traduite pour la première fois en 1848, sans doute dans le sillage de l’abolition de l’esclavage en France. Voulait-on y voir, si elle ne comportait pas de termes séditieux, des appels à la révolte ? Peut-être. En 1864, Théodore Dwight Jr, alors membre de la Société américaine d’Ethnologie, en publia quelques extraits. Puis le texte, traduit une deuxième fois, fut vendu aux enchères ; il fit l’objet d’un article publié dans le North American Historical Review de juillet 1925. Après cette date, le manuscrit d’Omar ibn Said disparut et ne fut retrouvé qu’en 1995 dans une vieille malle en Virginie (Alryyes 2011 : 5). En février 1996, à la suite d’une nouvelle vente aux enchères, Derrick Joshua Beard, un Noir Américain converti à l’islam et collectionneur de manuscrits africains, acquit le document ainsi qu’une cinquantaine d’autres pièces pour la somme 22 800 dollars américains3 et le mit gracieusement à la disposition des chercheurs. C’est dans le cadre de la vulgarisation et de la diffusion de ce document qu’Ala Alryyes en fit une nouvelle traduction en 1998 pour un article puis la reprit en 2011 pour son ouvrage A Muslim African Slave. The Life of Omar ibn Said comme indiqué plus haut4.

Le manuscrit d’Omar ibn Said qu’Ala Alryyes a reproduit intégralement dans son ouvrage, permettant ainsi aux lecteurs d’en prendre connaissance, est un texte de quinze feuillets qui n’est ni vocalisé, ni paginé. Rédigé dans un livret, avec une écriture de type maghrébin, le texte ne porte pas de titre donné par l’auteur lui-même. Allan D. Austin, qui eut à examiner le manuscrit, décrit comme suit son support matériel : « Le livret comprend vingt trois pages ; mais le texte n’apparaît que sur quinze d’entre elles et les pages six à treize sont vierges » (Austin 1997 :152 )5. Le livret porte en première de couverture une notice de présentation du manuscrit, retraçant en partie sa circulation. Elle est

ainsi libellée :

« La vie d’Omar ibn Saeed, appelé Moro, un esclave peul à Fayetteville,

N.C. propriété du gouverneur Owen, écrit par lui-même en 1831 et

envoyé à Old Paul ou Lahmen Kebe6 à New York en 1836, présenté à

Theodore Dwight par Paul en 1836, traduit par Alex Cotheal, Esq.1848. »

Trad. A. Gnokane

3 E-mail en date du 28 juin 2012 avec, en pièce jointe, une version électronique de

l’autobiographie d’Omar ibn Said mise à notre disposition par son propriétaire Derrick

Joshua BEARD.

4 En octobre 2011, Khadim NDIAYE, un chercheur sénégalais publia sur sa page Face-

book un compte-rendu en français dudit ouvrage. Ce compte-rendu fut repris par divers

organes de la presse écrite et électronique, entre autres : www.grioo.com du

11/10/2011 ; Journal le Focus du 15/10/2011, une dépêche de l’Agence de Presse

sénégalaise (APS) du 18/10/2011 ; www.rmibiladi.com du 19/10/2011 ; www.

noorinfo.com du 17/11/2011; www.soninkara.org du 18/11/2011 et permit à plusieurs

lecteurs et internautes africains et particulièrement francophones de connaître l’histoire

d’Omar ibn Said. Au moment de la publication de ce compte-rendu nous résidions

alors aux USA, ce qui nous a permis de rassembler une certaine documentation pour

les besoins du présent article.

5 Allan D. AUSTIN a paginé le texte en y intégrant les [feuilles] vierges, soit 23 pages.

Nous utiliserons cette pagination pour toute référence au texte arabe.

6 Lahmen KEBE (Lamine KÉBÉ) est un Soninké d’origine guinéenne, un esclave lettré

comme Omar ibn Said. En 1836, il s’apprêtait à rentrer en Afrique, ayant été libéré. Il

est le seul Africain connu avec lequel Omar ibn Said a échangé des correspondances.

A suivre….

Bulletin de l’IFAN Ch. A. Diop

Série B, Sciences humaines

fondée en 1939 par Théodore Monod

Directeur de publication

Abdoulaye Baïla NDIAYE (Directeur de l’IFAN Ch. A. Diop)

Comité scientifique

Jean COPANS (Professeur émérite, Université Paris Descartes, France),

Abdoulaye Bara DIOP † (Professeur titulaire, UCAD, Sénégal), Théophile OBENGA

(Professeur émérite, San Francisco State University, USA), Jean DERIVE (Professeur

émérite, Université de Savoie, France), Susan Keech MCINTOSH (Professeur, Rice

University, USA), Denis CREISSELS (Professeur, émérite, Université Lyon II, France),

Abdoulaye TOURÉ (Directeur de Recherche, UCAD, Sénégal),

Khadim MBACKÉ (Directeur de Recherche, UCAD, Sénégal), Emanuella GAMBERONI

(Professeur, Università di Verona, Italia), Felwine SARR (Professeur titulaire,

Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal) Papa Alioune NDAO

(Professeur titulaire, UCAD, Sénégal).

Rédacteur en chef

Amade FAYE (Professeur titulaire, UCAD)

Rédacteur adjoint

Abdoulaye KEÏTA (Maître de Recherche, UCAD)

Comité de lecture

Ismaïla CISS (Maître de Recherche, UCAD), Papa Demba FALL (Directeur

de Recherche), Mouhamed Abdallah LY( Chargé de recherche), Adjaratou Oumar

SALL (Chargée de Recherche), Mame Demba THIAM (Professeur titulaire, UCAD),

Alla MANGA (Chargé de Recherche), Moustapha TAMBA (Professeur titulaire, UCAD),

Souleymane FAYE (Professeur titulaire, UCAD), Amadou LY (Professeur titulaire,

UCAD), Mamadou BA (Maître de Conférence, UCAD), Abdou NGOM (Maître de

Conférence, UCAD), Pape SAKHO (Maître de Conférence, UCAD, Paul DIÉDHIOU

(Maître-Assistant, UASZ)

Comité de rédaction

Abdoulaye KEÏTA, Mouhamed Abdallah LY, Khadidiatou KANE, Diouma FAYE

Mise en page

Salimatou COLY, Soda DIOP

Adresse

IFAN Ch. A. Diop, Université Cheikh Anta Diop, BP 206 Dakar Fann

khadidiatou.kane@ucad.edu.sn ; bulletinb.ifan@ucad.edu.sn

Dépôt légal

Archives nationales du Sénégal

Numéro ISSN

0018-9642

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com