Le Monde – Tribune. Impensable, la guerre au cœur de l’Europe ! Impensable, l’évocation au plus haut niveau du recours à l’arme nucléaire ! Impensable, la démocratie européenne menacée de l’intérieur et de l’extérieur par l’extrémisme nationaliste, quatre-vingts ans après ses ravages monstrueux ! Impensable l’élection aux Etats-Unis d’un président menaçant l’Etat de droit ! Impensable, au XXIe siècle, des enfants assassinés dans leur école parce que juifs ! Impensable, le monde entier à l’arrêt, confiné par une nouvelle peste ! Impensable, la vie sur Terre menacée par le changement climatique !…

Et pourtant… Ne s’agit-il pas plutôt de faux impensables, de sujets qui auraient pu et dû être pensés, pour lesquels nous disposions d’éléments suffisants pour la réflexion, l’alerte et la prévention. Impensables ? N’est-ce pas une manière un peu facile de nous pardonner nous-mêmes la paresse de notre pensée, la tendance à fuir l’évidence gênante, et souvent l’oubli de notre expérience collective et la sous-estimation de ses fortes leçons ?

Ces faux impensables sont même parfois de faux impensés, car certains ont bien été analysés, mais gommés, niés, enfouis. Nous pourrions même dire que, à l’exception du changement climatique, nouveau à l’échelle humaine mais rapidement et bien documenté, tous les autres « impensables » ont été anticipés, pensés ou auraient pu l’être.

« Le nationalisme, c’est la guerre »

La crise des missiles de Cuba (1962) a été trop vite considérée comme appartenant à un monde disparu avec le rideau de fer. Et les leçons d’Auschwitz, étrangement inhibées par la dénonciation du point Godwin ou par le sentiment ambigu que l’on en parle trop, n’ont pas servi pour éviter le génocide au Rwanda (1994), ou les crimes de masse en Yougoslavie (1991-1995) ou au Cambodge (1975-1979). La guerre en Ukraine aussi était pensable, au nom du constat historique que « le nationalisme, c’est la guerre », et elle a d’ailleurs été pensée dans la logique des actions russes en Géorgie, en Crimée, dans le Donbass.

Quelle étrange attitude que de chaque fois écarter l’idée qu’un passé douloureux alors vraiment impensable puisse se reproduire ! Quel oubli rapide que la « der des ders » n’a attendu que vingt et un ans pour ne plus être la dernière guerre ! Ou que la violence antisémite n’est jamais loin puisqu’elle révèle ou annonce les failles récurrentes d’une société.

Les quatre facteurs de notre irresponsabilité

La tendance à ne pas voir les retours du tragique de l’histoire nous semble favorisée par le cumul de plusieurs facteurs, parmi lesquels quatre peuvent être soulignés :

– un « que puis-je faire ? », facile et infondé, qui conduit à une passivité parfois complice ;

– une grande difficulté à prendre du recul dans un monde de l’immédiateté et du bruit médiatique, où la pensée doit souvent s’exprimer en deux cent quatre-vingts signes ou une minute trente d’interview ;

– un brouillage des repères par des « vérités alternatives » qui ne sont pas tant faites pour convaincre que pour affaiblir les faits et freiner l’engagement ;

– et une confusion fréquente entre l’histoire événementielle toujours unique et ses ressorts récurrents, beaucoup moins connus, dont le dévoilement permet pourtant un apprentissage et une transmission utiles au présent. Ne serait-ce pas une explication de « l’histoire (comme) éternel recommencement » ?

Les crises, le vertige identitaire et le rejet des élites

Et que dire lorsque le passé qui pourrait éclairer est non seulement gênant parce qu’il est douloureux, mais aussi parce qu’il met à mal certaines images chères ? N’a-t-on pas mis une quarantaine d’années pour que le souvenir nécessaire de la Résistance fasse une place significative à celui des déportations ? Cinquante ans pour que le président Chirac prononce son discours de vérité au Vel’ d’Hiv (1995), et encore dix-sept ans pour que puisse s’ouvrir un mémorial sur le seul camp français encore intact, le camp des Milles, lieu de déportation pétainiste avant même l’occupation nazie.

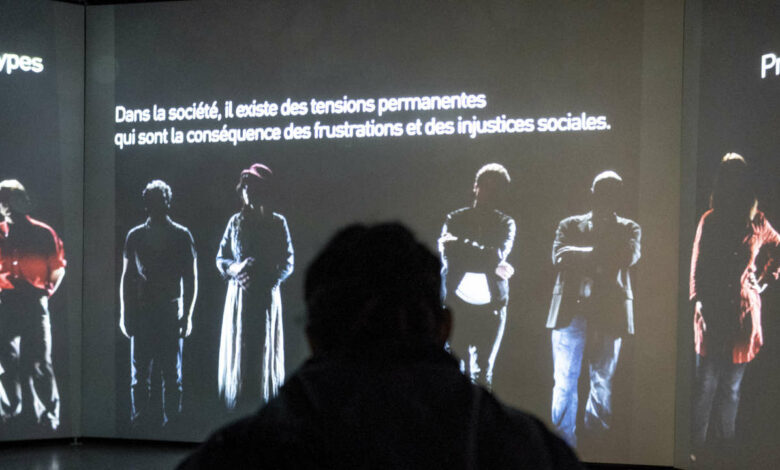

Qui plus est, le projet de ce mémorial avait pour ambition « étrange » de vouloir aider à penser l’indicible, l’impensable, au lieu de seulement présenter les lieux historiques et leur histoire événementielle. Une méthodologie expérimentale y a ainsi été conçue pour mettre au jour les processus communs qui ont mené aux génocides dans des périodes et des continents différents.

En synthèse, c’est partout un extrémisme identitaire, avec son cortège de racismes, qui apparaît comme le moteur de l’engrenage vers les pires des atrocités. Cette expérience récurrente des chemins de « l’impensable » peut dès lors alerter le présent. Elle permet ainsi de constater qu’aujourd’hui sont réunies les caractéristiques historiques qui ont déjà conduit la démocratie à sa perte : crises et pertes de repères, vertige identitaire, violences antisémites ou racistes, rejet des institutions et des élites…

Un enjeu individuel et collectif majeur

Mais grande est la difficulté de faire entendre l’alerte, au point de devoir éviter parfois de livrer les constats les plus inquiétants pour contourner le rejet de vérités trop dérangeantes. Aujourd’hui, animateurs et pédagogues, magistrats, policiers ou syndicalistes, institutions et associations, travaillent au camp des Milles précisément parce que l’ancien impensable a pris la forme utile d’une recherche, d’une muséographie, de formations, d’événements culturels qui apportent des clés de compréhension et des repères pluridisciplinaires.

La pensée de l’indicible passé y permet à chacun de penser le présent. D’autres pensées existent sur d’autres impensables, comme le remarquable travail du GIEC sur le climat. Tous ces travaux méritent d’être développés par la recherche, et surtout, enfin, systématiquement enseignés ! Mais le lien reste difficile entre la recherche et les enjeux sociétaux, soit par une gêne méthodologique des chercheurs devant les « catégories de la pratique », soit par une non-appropriation sociétale des résultats de la recherche.

Les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs. Elles ne reflètent en aucune manière la position de www.kassataya.com

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com