Afrique XXI · Ce 25 octobre, le président ivoirien se présente devant les électeurs pour la quatrième fois. Son accession au pouvoir et sa longévité auraient-elles été possibles sans le soutien de la France ? De ses débuts dans les institutions financières internationales à son élection contestée en 2010, le président ivoirien a patiemment construit un réseau d’influence sans égal avec l’ancien pays colonisateur.

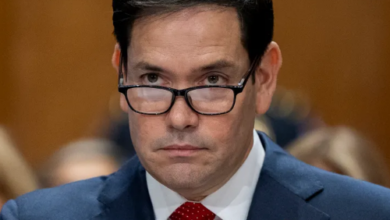

Abidjan, 2022. Alassane Ouattara et son épouse, Dominique, posent, entourés d’un côté par l’ancien président français Nicolas Sarkozy, de l’autre par Martin Bouygues, patron du groupe industriel éponyme.

Cette image est bien plus qu’une photo mondaine : elle résume à elle seule la nature singulière des relations que la Côte d’Ivoire continue d’entretenir avec la France. Alors que plusieurs pays sahéliens ont rompu avec l’ancienne puissance coloniale et qu’un vent souverainiste souffle en Afrique de l’Ouest, Abidjan reste aligné sur Paris, porté par une convergence d’intérêts diplomatiques, économiques et personnels.

Le principal artisan de cette alliance : Alassane Ouattara. Depuis son arrivée au pouvoir, en 2011, le président ivoirien s’est appliqué à renforcer la coopération franco-ivoirienne. « La France est un partenaire fiable », répète-t-il1, revendiquant un positionnement pro-occidental dans une région où les influences extérieures se diversifient, avec la présence croissante de la Chine, de la Russie ou de la Turquie.

Allers-retours entre la BCEAO et le FMI

Ce positionnement est ancien. Après avoir grandi au Burkina Faso et étudié l’économie aux États-Unis, Alassane Ouattara a fait pendant une vingtaine d’années des allers-retours entre le Fonds monétaire international (FMI), à Washington, et la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), pilier du système du franc CFA.

Il a commencé précisément son parcours en 1968 comme économiste au FMI, avant de rejoindre cinq ans plus tard la BCEAO, alors installée à Paris. Il retourne ensuite au FMI, puis réintègre la BCEAO en 1982 en tant que vice-gouverneur, désormais à Dakar. En 1984, il retourne au FMI pour diriger le département Afrique, avant de revenir une dernière fois à la BCEAO, en 1988, comme gouverneur.

Ces expériences entre Washington, Paris et Dakar lui permettent de tisser des liens avec les élites économiques et administratives françaises, la BCEAO étant sous la tutelle du Trésor français, tandis que le FMI traite en étroite coordination avec Paris les dossiers des pays de la zone franc.

Entre fin 1990 et fin 1993, Alassane Ouattara occupe le poste de Premier ministre en Côte d’Ivoire. Cette fonction donne un nouveau poids à ses relations avec les cercles de pouvoir français : il devient un interlocuteur central pour les entreprises hexagonales implantées dans le pays. Pilotant un programme de réformes économiques libérales, en lien avec le FMI et la Banque mondiale, il supervise une vague de privatisations touchant des secteurs stratégiques, au bénéfice, notamment, de plusieurs groupes français.

Rapprochement avec Michel Camdessus

Parmi eux, le groupe Bouygues. Déjà actionnaire majoritaire de la Société de distribution d’eau de la Côte d’Ivoire (Sodeci), il prend en octobre 1990 le contrôle de la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE), via un accord négocié de gré à gré avec l’État ivoirien.

Pendant cette période, Ouattara se rapproche aussi de figures montantes de la droite française, et en particulier de Nicolas Sarkozy, alors ministre du Budget et proche de la famille Bouygues. Tous deux jouent un rôle dans la dévaluation du franc CFA, décidée par Paris et le FMI et appliquée en janvier 1994. Cette décision, qui vise officiellement à restaurer la compétitivité des économies de la zone franc, provoque une hausse brutale des prix et une montée de la pauvreté, tout en consolidant les positions commerciales et industrielles d’acteurs français déjà bien implantés dans la région.

Mis sur la touche après le décès du président Houphouët-Boigny, qu’il espérait remplacer, Ouattara retourne une fois encore à Washington, pour devenir en juillet 1994 l’un des directeurs généraux adjoints du FMI, un poste qu’il va occuper jusqu’en 1999.

Ce retour au sein de l’institution financière internationale lui offre plus qu’un simple repli technocratique : il devient pour lui un levier pour élargir ses réseaux au sein du monde politique français. Il consolide particulièrement sa relation avec Michel Camdessus, directeur général du FMI de 1987 à 2000, acteur central de la dévaluation du franc CFA en 1994, ancien directeur du Trésor et gouverneur de la Banque de France.

Disgrâce de Gbagbo au Parti socialiste

Libéral et proche du Parti socialiste français, Camdessus joue un rôle de passeur : grâce à lui, Ouattara entre en contact avec des figures des sphères socialistes comme Dominique Strauss-Kahn (DSK) ou Laurent Fabius, qui occuperont dans les années 2000 des postes clés au sein de l’appareil d’État français.

En miroir, ce parrainage va nuire à un autre poids lourd de la scène politique ivoirienne : Laurent Gbagbo. Bien qu’idéologiquement proche de la gauche française, ce dernier va se heurter à une méfiance persistante dans les cercles où l’influence de Camdessus et de ses protégés est forte. « Avant même que Laurent Gbagbo devienne président, en octobre 2000, DSK et Fabius ne le supportaient pas », se souvient Guy Labertit, ancien « Monsieur Afrique » du Parti socialiste et ami de Gbagbo. L’effet de réseau joue alors à plein : en misant sur Ouattara, Camdessus contribue à bâtir un soutien transpartisan autour de lui, tandis que Gbagbo est progressivement lâché par ses anciens « camarades » français.

Le carnet d’adresses français d’Alassane Ouattara ne repose pas uniquement sur ses fonctions technocratiques et ses alliances politiques, mais aussi sur sa vie privée, et plus précisément sur son épouse, Dominique Nouvian, une Française, veuve, qu’il a rencontrée à Dakar dans les années 1980.

Installée en Côte d’Ivoire et bien introduite auprès du gouverneur de la BCEAO, Abdoulaye Fadiga, elle s’impose peu à peu dans les cénacles du pouvoir ivoirien, jusqu’à devenir proche du président Félix Houphouët-Boigny. Avec son Agence immobilière de la Côte d’Ivoire (AICI), elle se retrouve chargée de gérer une partie du vaste patrimoine immobilier de Houphouët-Boigny en France et en Suisse – mais aussi des biens d’Omar Bongo, président du Gabon. Ce rôle discret mais stratégique lui ouvre les portes de milieux d’influence parisiens.

« Ce n’est pas un couple, c’est une entreprise »

Au moment où son mariage est célébré, en 1991, à Paris, l’ancrage du couple Ouattara dans les milieux politico-économiques français est déjà bien établi : Martin Bouygues et Jean-Christophe Mitterrand, fils du président et conseiller Afrique à l’Élysée, figurent parmi les invités à la cérémonie.

Journaliste

Source : Afrique XXI

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com