The Conversation – Et si la taille de votre signature trahissait votre personnalité ? Loin d’être anodines, ces quelques lettres griffonnées à la hâte sur un chèque ou sous un contrat permettent de mieux comprendre le pouvoir, l’estime de soi et les dérives narcissiques.

Depuis des années, la signature de Donald Trump – large, anguleuse et spectaculaire – attire l’attention du public. On a récemment découvert qu’elle figurait dans un livre offert à Jeffrey Epstein pour son cinquantième anniversaire, mais elle s’inscrit surtout dans la longue tradition d’autocélébration tapageuse de l’ancien président. « J’adore ma signature, vraiment », a-t-il déclaré, le 30 septembre 2025, devant des responsables militaires. « Tout le monde adore ma signature. »

Cette signature présente pour moi un intérêt particulier, en raison de ma fascination de longue date – et de mes recherches occasionnelles – sur le lien entre la taille des signatures et les traits de personnalité. Chercheur en psychologie sociale m’étant fait une spécialité des élites américaines, j’ai réalisé une découverte empirique involontaire il y a plus de cinquante ans, alors que j’étais encore étudiant. Le lien que j’avais observé à l’époque – et que de nombreuses recherches sont venues confirmer depuis – est que la taille d’une signature est liée au statut social et à la perception de soi.

Taille de la signature et estime de soi

En 1967, lors de ma dernière année d’université, je travaillais à la bibliothèque de psychologie de l’Université Wesleyan (Connecticut) dans le cadre d’un emploi étudiant. Quatre soirs par semaine, ma mission consistait à enregistrer les prêts et à ranger les livres rendus.

Quand les étudiants ou les professeurs empruntaient un livre, ils devaient inscrire leur nom sur une fiche orange, sans lignes, glissée à l’intérieur de l’ouvrage. À un moment, j’ai remarqué un schéma récurrent : les professeurs prenaient beaucoup de place pour signer, leurs lettres occupant presque toute la carte. Les étudiants, eux, écrivaient en petit, laissant largement de la place pour les lecteurs suivants. J’ai alors décidé d’étudier cette observation de façon plus systématique.

J’ai rassemblé au moins dix signatures pour chaque membre du corps enseignant, ainsi qu’un échantillon comparable de signatures d’étudiants dont les noms comptaient le même nombre de lettres. Après avoir mesuré la surface occupée – en multipliant la hauteur par la largeur de la zone utilisée –, j’ai constaté que huit professeurs sur neuf utilisaient nettement plus d’espace pour signer leur nom.

Afin de tester l’effet de l’âge autant que celui du statut, j’ai mené une autre étude : j’ai comparé les signatures de personnes occupant un emploi manuel – agents d’entretien, jardiniers, personnel technique de l’université – avec celles d’un groupe de professeurs et d’un groupe d’étudiants, toujours en égalisant le nombre de lettres et en utilisant cette fois des cartes vierges de 3 pouces sur 5 (7,6 cm sur 12,7 cm.). Le premier groupe prenait plus de place que les étudiants, mais moins que les enseignants. J’en ai conclu que l’âge jouait un rôle, mais aussi le statut social.

Quand j’ai raconté mes résultats au psychologue Karl Scheibe, mon professeur préféré, il m’a proposé de mesurer les signatures figurant dans ses propres livres – celles qu’il apposait depuis plus de dix ans, depuis sa première année d’université.

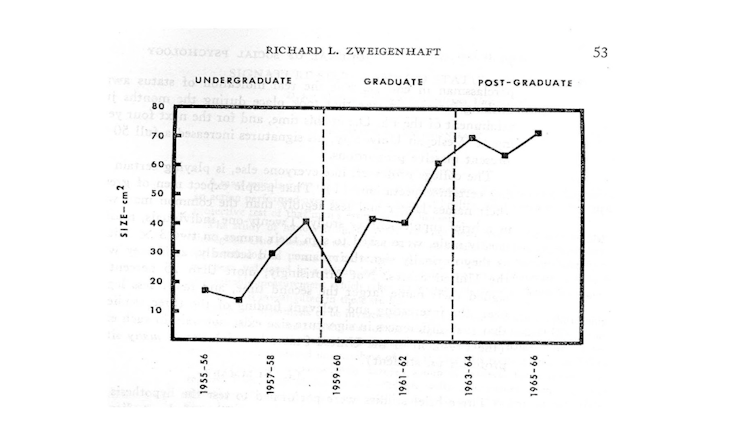

Comme on peut le voir sur le graphique, la taille de ses signatures a globalement augmenté au fil du temps. Elles ont connu un net bond entre sa troisième et sa dernière année d’études, ont légèrement diminué lorsqu’il est entré en doctorat, puis ont de nouveau grandi lorsqu’il a achevé sa thèse et rejoint le corps enseignant de Wesleyan.

J’ai ensuite mené plusieurs autres études et publié quelques articles, concluant que la taille de la signature était liée à l’estime de soi ainsi qu’à une mesure de ce que j’ai appelé la « conscience du statut ». J’ai constaté que ce schéma se vérifiait dans divers contextes, y compris en Iran, où l’écriture se lit pourtant de droite à gauche.

Emeritus Professor of Psychology, Guilford College

Source : The Conversation

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com