– Au moins cinq millions de personnes déplacées à travers les océans qui ont travaillé dans des conditions inhumaines, dans les plantations, usines et chantiers des empires coloniaux, dévoreurs d’une main-d’œuvre servile et bon marché. Au XIXe siècle, l’engagisme a constitué l’un des plus grands transferts de population, issue principalement d’Asie et d’Afrique.

La Réunion reste la colonie française et le dixième territoire au monde à y avoir recouru le plus, à la suite de l’abolition de l’esclavage, en 1848, et face aux besoins gigantesques de bras, réclamés par l’industrie sucrière en plein essor.

C’est cette page du peuplement de l’île, jadis étouffée, encore méconnue et peu enseignée dans les établissements scolaires, que raconte l’exposition « Les engagés du sucre », reconnue « d’intérêt national » par le ministère de la culture, qui a ouvert, samedi 15 novembre, au musée Stella Matutina, à Saint-Leu, à La Réunion. Un récit collectif qui est aussi celui de la construction d’une société multiculturelle.

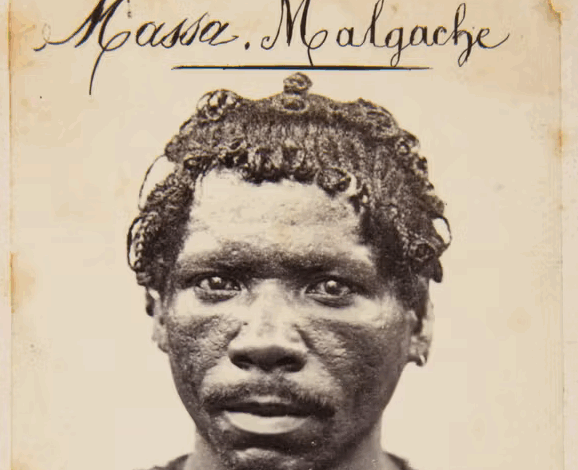

Entre 1828 et 1938, au moins 164 000 travailleurs engagés sont arrivés dans l’île, selon les archives qui n’ont pas été détruites. Parmi eux, les trois quarts provenaient d’Inde, à l’époque colonie britannique. L’Afrique de l’Est, ainsi que Madagascar et les Comores ont fourni le deuxième contingent d’engagés vers La Réunion, avec plus de 40 000 travailleurs – vraisemblablement beaucoup plus, en raison de transferts clandestins et du recrutement illégal d’esclaves qui s’est poursuivi jusqu’à la fin du XIXe siècle.

« Ils gardent leur nom »

L’un des apports marquants de l’exposition est, justement, de documenter le poids des populations africaines dans l’engagisme à La Réunion. Une part longtemps restée enfouie. « L’engagisme est assimilé à la population d’origine indienne, atteste Michèle Marimoutou, historienne associée au Centre de recherches en histoire internationale et atlantique de l’université de Nantes et co-commissaire de l’exposition. La tendance a longtemps été de considérer que les Réunionnais d’origine africaine sont des descendants d’esclaves, alors que beaucoup sont des descendants d’engagés. Ce qu’indique leur patronyme qui n’a pas été effacé, comme ceux des esclaves. »

Entre 1842 et 1860, les engagés africains et de Madagascar, issus de la traite négrière devenue interdite, sont recrutés par le système dit de « rachat préalable » et de « libération préalable ». La côte est de l’Afrique disposait encore de nombreux marchés aux esclaves. Les armateurs et négociants réunionnais avaient leurs habitudes et connaissaient bien ces circuits pour trouver de la main-d’œuvre, notamment par les ports tanzaniens de Zanzibar, Quiloa ou Lindy.

Ces travailleurs arrivaient directement à La Réunion, ou transitaient par les Comores et Madagascar. « Les marchands leur disaient : “Tu deviens un homme libre et tu signes le contrat pour dix ans”, précise Mme Marimoutou. Ils n’avaient pas vraiment le choix. Des textes indiquent que leur principal souci était d’être nourri, car ils mourraient de faim dans les grands dépôts d’esclaves. Il est arrivé que des contrats soient collectifs, et que des engagés arrivent les fers aux pieds. »

« Officiellement, il n’y a pas d’introduction d’esclaves à La Réunion après 1848. Toutefois, personne n’est dupe, contextualise Bernard Leveneur, co-commissaire de l’exposition et ex-directeur du musée. Mais une fois à La Réunion, leur statut change véritablement. Ce statut juridique de libre est à la base de l’engagisme. Ils gardent leur nom. Leur contrat stipule qu’ils sont payés, qu’ils peuvent retourner chez eux à la fin de leur contrat, qu’ils peuvent exercer leur culte avec certains freins. Ils sont payés, même s’ils sont mal payés. »

Violences de tous ordres

Après la conquête française de Madagascar, en 1895, certains Malgaches sont en fait des prisonniers de guerre, déportés à La Réunion et engagés à leur arrivée. Dans les années 1920, environ 3 000 travailleurs venus du sud de La Grande Ile, des Antandroys, quittent leur région très aride dans l’espoir d’une vie meilleure à La Réunion.

Dans l’esprit de descendants actuels d’engagés, interrogés à travers d’émouvantes capsules vidéo, leurs ancêtres ont vécu dans des conditions extrêmement dures et ont subi des violences de tous ordres, qui les apparentaient à des esclaves. Principalement en raison de la pénibilité du travail, de l’insalubrité et la promiscuité des camps, de la malnutrition, du comportement raciste de leurs chefs et de la domination patriarcale sur les femmes.

Source :

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com