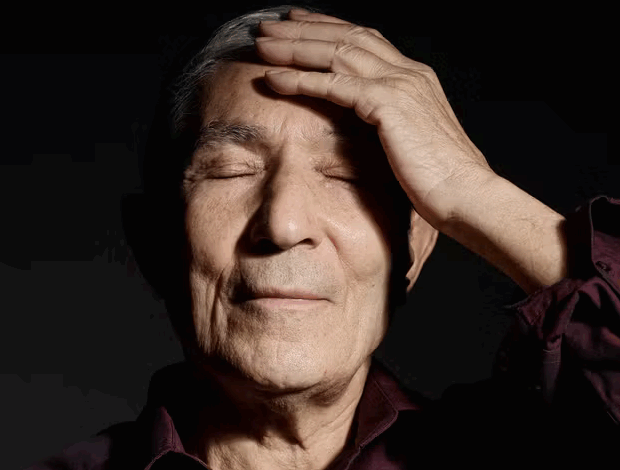

– Depuis qu’il a été libéré des geôles algériennes, le 12 novembre, et qu’il est rentré en France, mardi 18 novembre, Boualem Sansal a affirmé que sa parole n’était pas tout à fait libre : chacun de ses mots devait être pesé, a-t-il insisté, afin de ne pas jeter de l’huile sur le feu des relations franco-algériennes. Or, à l’écouter répondre aux questions du « Monde des livres », dans un bureau des éditions Gallimard, à Paris, on constate qu’en réalité l’écrivain est incapable de se plier à une telle autocensure. Sansal, à 81 ans, apparaît fidèle à lui-même, affichant toujours la même douceur pugnace, le même sourire bravache, la même spontanéité périlleuse. Coupable imprudence, diront certains. D’autres répondront qu’un écrivain, quand il tient sa langue, n’en est plus vraiment un.

Dans votre livre « Poste restante : Alger » (Gallimard, 2006), évoquant le « blocus de la pensée » qui étouffe la société algérienne, vous écriviez : « Etre en prison, d’accord, mais la tête libre de vagabonder. » Au cours des derniers mois, avez-vous eu cette liberté ?

Non, pas du tout. Ce que j’ai dit alors n’est en fait pas valable. En prison, votre esprit est bridé, vous êtes pris par les questions quotidiennes, des questions pressantes, vous vivez dans la faim, la soif, vous inventez votre propre méthode pour échapper à cette lumière infâme qui est là vingt-quatre heures sur vingt-quatre… Etre libre dans sa tête suppose qu’on le soit physiquement, qu’on puisse disposer de son corps. On a tendance à penser qu’en prison on vit dans une cellule, mais non : la cellule, c’est pour dormir, dans la journée on est pris par un tas d’activités, aller à l’infirmerie, subir des tests, des choses comme ça. Le reste du temps, on est enfermé dans une cour, on tourne là-dedans, on essaie de s’occuper comme on peut.

L’immense majorité passe sa journée à lire le Coran. Les autres, comme moi, ne savent pas quoi faire, à part un peu de sport ou jouer aux dames. Il y a aussi des moments agréables entre prisonniers. Par exemple, c’est émouvant de les voir fabriquer des gâteaux, avec des biscuits et un peu de flotte, pour fêter un anniversaire. Mais je ne crois pas avoir pu penser par moi-même, à aucun moment. J’ai essayé, j’étais trop pris dans la machine. Et il m’a fallu un certain temps pour accepter l’idée que j’étais en prison, et que j’allais peut-être y rester cinq ans. A mon âge, c’était une condamnation à mort. Je me sentais mourir, je perdais la notion du temps, encore maintenant je ne suis pas sûr de l’avoir retrouvée.

« L’absence de liberté est une douleur qui rend fou à la longue. Elle réduit l’homme à son ombre », disiez-vous en 2011. A l’époque, c’était une image. Maintenant que vous avez vécu cette expérience, avez-vous l’impression d’être devenu l’ombre de vous-même ?

Absolument. Pendant tous ces mois je n’étais même pas une ombre, je n’étais rien du tout, je passais ma journée à décliner mon numéro d’écrou. Mais en vérité cela fait déjà longtemps qu’on est réduits à être des ombres en Algérie. A 16, 17 ans, j’avais l’âge où on essaie d’affirmer son identité par rapport aux parents, par rapport à son milieu, mais les jeunes de cette époque étaient pris dans une mécanique totalitaire, un parti unique, une télévision unique, un même discours qu’on répète tous les jours. Comme tous les jeunes Algériens d’alors, j’ai passé mon adolescence à réciter la « Charte nationale », un petit livre qui a été fabriqué par une commission du FLN. Cette histoire officielle, non seulement il fallait la connaître, mais il fallait montrer qu’on la connaissait.

En prison, vous n’avez pas pu écrire du tout. Or vous avez souvent affirmé que, pour vous, exister, c’est écrire. Est-ce dire que durant cette année vous n’avez pas vécu ?

Tout à fait. La prison, c’est avant tout quelque chose qui humilie. Vous êtes là, mais vous n’êtes pas vraiment là. Vous ne décidez de rien. A tout moment on peut faire de vous ce qu’on veut. Le gardien ne répond pas à vos questions. Il vous fait signe de le suivre. On ouvre la porte. Votre avocat est là.

Votre premier avocat s’appelait François Zimeray, et il n’a jamais pu « être là ». Le barreau de Paris lui a apporté son soutien après que les autorités algériennes vous auraient incité à préférer « un avocat français non juif ». S’agit-il d’une rumeur ?

Non, c’est plus qu’une rumeur. C’est Antoine Gallimard qui a pris un avocat pour moi. Je ne le pouvais pas. J’étais en prison. Quand ma femme m’a appris que c’était Zimeray, j’étais content, je m’entends bien avec lui, je l’ai connu quand il était ambassadeur à Copenhague. Malheureusement, il n’a jamais obtenu de visa. Des gens me disaient ce qu’ils avaient entendu à la télévision arabophone : « Ils ne lui donneront jamais de visa, c’est un juif, il est l’avocat des otages israéliens et il a fait des déclarations terribles contre le régime algérien. » Certains gardiens avec qui j’avais fini par sympathiser me demandaient : « Mais pourquoi tu as un avocat juif ? Tu es juif, toi ? » Si bien qu’il n’a jamais pu venir. Donc, au bout de six ou huit mois, Gallimard a pris un autre avocat, Pierre Cornut-Gentille, qui a eu un visa, lui. Mais c’était trop tard, j’ai été jugé sans avocat, condamné à cinq ans de prison, le procès n’a pas duré une demi-heure.

Etiez-vous au courant des polémiques qui entouraient votre sort en France ?

Oui, mais toujours deux ou trois semaines plus tard, parfois par la rumeur de la prison, le plus souvent quand ma femme venait me voir. C’est comme ça que j’ai appris qu’un comité de soutien s’était formé à Paris. Ou qu’on m’a parlé des déclarations de certaines figures de La France insoumise, qui disaient quasiment que je l’avais bien cherché… Mais je voyais ma femme une demi-heure tous les quinze jours. Qu’est-ce qu’on peut dire en si peu de temps ? Pendant un quart d’heure, on parle de la famille – « Est-ce que tu as des nouvelles de mes filles ? » Le reste est consacré à des choses pratiques – « Est-ce que tu manges bien ? As-tu besoin de quelque chose ? »… « Ah oui, s’il te plaît, la prochaine fois rapporte-moi des chaussettes », ce genre de choses.

Où vivait votre femme pendant ce temps-là ?

Elle est restée chez nous, à Boumerdès [Algérie]. Au début, elle était très seule, elle avait peur, elle ne sortait pas, ses sœurs faisaient les courses. Petit à petit, elle a repris une vie normale. Elle a même découvert beaucoup d’amitié, des choses qui nous étonnaient. Les gens lui faisaient discrètement des signes de solidarité. D’ailleurs, moi aussi, en prison, j’en ai eu ! Quand on se déplaçait à 200, et que deux vagues de détenus se croisaient, quelques-uns m’adressaient des pouces levés.

Certains de vos amis ont dit leur révolte à l’idée que vous soyez « gracié » par le président algérien. Quel est votre propre sentiment ?

Moi, j’avais dit à ma femme : « Préviens tout le monde que je ne veux ni d’une grâce ni d’un “geste humanitaire”, comme disait le président allemand. » Ce que je voulais, c’est un nouveau procès. Avec mes avocats. Et un procès qu’il fallait dépayser, parce qu’on ne pouvait pas retourner devant les deux tribunaux où j’ai été jugé. Voilà, je voulais me défendre. Mais on ne m’a pas laissé le choix. On est venu me chercher et on m’a expulsé. Or, être gracié, cela veut dire que je suis officiellement coupable de ce dont on m’a accusé, c’est-à-dire, entre autres, d’« atteinte à la sûreté de l’Etat », à cause de mes déclarations sur les frontières entre l’Algérie et le Maroc.

Source :

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com