– On ne voit qu’elle, à des kilomètres à la ronde. Au centre d’Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, un immense édifice est en train de s’élever. Il reste six étages à construire avant que la tour F ne soit terminée. Puis il faudra hisser une grande flèche à son sommet. L’appendice a son importance : le bâtiment, dont l’inauguration est prévue en 2026, passera de 333 à 421 mètres. Il deviendra alors le plus haut d’Afrique et Alassane Ouattara pourra se féliciter d’avoir surpassé ses prédécesseurs sur le continent.

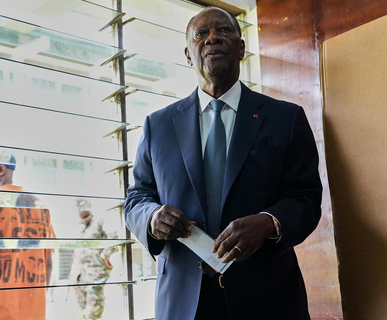

Le président ivoirien a déjà laissé sa marque : celle d’un dirigeant qui voit en « grand », comme le proclamaient ses affiches de campagne pour l’élection présidentielle, et comme l’atteste désormais son nombre de victoires. A l’issue du scrutin qui s’est tenu samedi 25 octobre, le chef de l’Etat sortant, 83 ans, a été réélu pour un quatrième mandat.

Avec 89,77 % des voix, selon les résultats provisoires proclamés, lundi, par la Commission électorale indépendante, il n’est pas parvenu à éviter un score « à la soviétique », comme l’auraient souhaité ses communicants. Cela aurait un peu mieux maquillé le verrouillage de la scène politique.

Jamais le chef d’Etat n’aura traversé une élection avec aussi peu d’obstacles ; jamais il n’a soulevé aussi peu d’enthousiasme. Durant la journée de vote, les bureaux étaient vides dans de nombreuses localités, tant le match semblait plié d’avance. Le taux de participation atteint à peine les 50 %. Un chiffre qui, selon l’opposition, interroge sur la « légitimité » du président.

Xénophobie d’Etat

Car, une fois encore, seuls des « petits » candidats, sans réel poids politique, faisaient face à la puissante et riche machine du parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Aucun de ses principaux adversaires n’avait été autorisé à se présenter au scrutin présidentiel. Tidjane Thiam, le patron du Parti démocratique de la Côte d’Ivoire, et surtout Laurent Gbagbo, le chef du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire, rival historique, ont vu leurs candidatures invalidées.

Les lieutenants du président soulignent que c’est en vertu du droit que ces poids lourds ont été disqualifiés – le premier a renoncé trop tard à sa nationalité française, le second ne pouvait se présenter à cause d’une condamnation à vingt ans de prison. Mais l’opposition, par la bouche de Laurent Gbagbo, dans un entretien à AFO Média diffusé le 22 octobre, s’est indignée d’un « braquage » électoral.

L’exclusion des adversaires politiques est une vieille tradition ivoirienne, dont Alassane Ouattara a longtemps été la victime avant d’en être l’orchestrateur. La bagarre commence en 1993, à la mort du président Félix Houphouët-Boigny, qui était à la tête du pays depuis l’indépendance, en 1960. Alassane Ouattara, qui avait été appelé en 1990 par le « Vieux » pour devenir premier ministre, a pris goût aux responsabilités.

Avec poigne et un programme d’austérité, il parvient à redresser l’économie de la Côte d’Ivoire et aspire désormais à la magistrature suprême. Une ambition qui n’est pas du goût du dauphin de Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, qui assure l’intérim présidentiel. Pour éliminer son adversaire, ce dernier invente la xénophobie d’Etat et un concept, l’« ivoirité », qui stipule qu’on ne peut être candidat que si on est ivoirien « de père et de mère ».

Né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, dans le centre de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara est l’enfant d’une grande famille du nord-est du pays. Son père, fonctionnaire, a été muté sous la colonisation française à Sindou, une ville qui devient burkinabée après l’indépendance. L’ambiguïté est là pour les adversaires d’Alassane Ouattara, et le prétexte est idéal pour le disqualifier.

Henri Konan Bédié exclut son adversaire de la présidentielle, mais en fait par là même l’icône de la population du Nord qui, comme lui, ne cesse d’être traitée d’« étrangère » et d’être discriminée. « Les gens du Nord ont ressenti son élimination comme une insulte. Et pour Alassane, cela a été un moteur », confie un de ses intimes.

Anglophone américanophile

« Henri Konan Bédié a été le pire des hommes politiques de notre génération, poursuit un autre de ses proches. C’était de loin le plus méchant. » Sous sa présidence (1993-1999), il n’épargne rien à son rival. Il fait suivre son épouse, la Française Dominique Ouattara, multiplie les contrôles fiscaux des entreprises de la femme d’affaires, et contraint le couple à quitter la Côte d’Ivoire.

Alassane Ouattara repart alors à Washington, en 1994, où il devient directeur général adjoint du Fonds monétaire international, une institution qu’il connaît bien. Cet économiste chevronné y a exercé dix ans plus tôt les fonctions de directeur du département Afrique, avant de devenir directeur général de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Des fonctions qui font de lui un anglophone américanophile, habitué à négocier avec les plus hauts responsables mondiaux.

Il revient à Abidjan après le putsch de 1999 et se frotte alors à un autre adversaire. Henri Konan Bédié aura été le plus retors ? C’est contre Laurent Gbagbo qu’Alassane Ouattara mène le combat le plus sanglant. Le couple Ouattara échappe aux « escadrons de la mort » en 2002, en escaladant le mur d’enceinte qui les sépare de l’ambassade d’Allemagne.

Huit ans plus tard, le face-à-face entre les deux hommes lors de la présidentielle de 2010 – seul scrutin inclusif de l’histoire ivoirienne – se termine en guerre. Alors que Laurent Gbagbo refuse de céder le pouvoir, Alassane Ouattara, reconnu vainqueur par la communauté internationale, passe quatre mois et demi reclus à l’Hôtel du Golf. « Parfois, nous n’avions pas même à manger », se souvient un de ses ministres.

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com