– Enquête – « L’énigme Mohammed VI » (3/6). L’intronisation du souverain, en 1999, suscite bien des espoirs, au Maroc et ailleurs. Après le règne de son père, marqué par des atteintes aux droits de l’homme, le jeune roi incarne, au moins pour un temps, le changement et la modernité.

Septembre 2002, Festival international du film de Marrakech. En ce début d’automne, le soleil darde encore ses rayons sur la ville ocre. Un an après les attentats du 11-Septembre aux Etats-Unis et en pleine « guerre contre le terrorisme », selon l’expression du président américain George W. Bush, le Maroc veut donner l’exemple d’une rencontre apaisée et festive entre l’Orient et l’Occident autour du 7e art et des paillettes.

Le festival, créé un an auparavant par le jeune roi Mohammed VI, est présidé par son frère cadet, Moulay Rachid. En coulisses, le producteur français Daniel Toscan du Plantier gère l’intendance, la programmation et la venue des vedettes. Les charmes de La Mamounia, le palace où sont logées les stars, contribuent grandement à la réussite de l’événement.

L’avant-dernier soir de la manifestation, cinéastes, acteurs, journalistes, bref tout le gratin gravitant autour du festival, sont invités à une réception donnée par le roi en son palais du centre-ville. Les centaines de convives s’assoient autour de tables basses, sur des poufs posés sur des tapis aussi élimés qu’historiques. Le service aux flambeaux est assuré par des dizaines de serviteurs, tous noirs, masculins et vêtus de blanc, chargés d’apporter et de débarrasser les plats en un va-et-vient rythmé. C’est un mélange de Mille et Une Nuits et de Moyen Age.

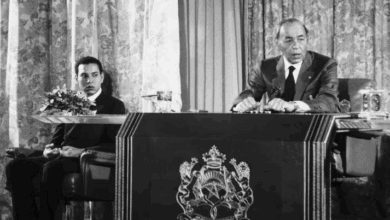

L’invitée surprise de la soirée se trouve sur l’estrade. Assise à côté du roi, sa jeune épouse, Lalla (« princesse ») Salma, offre son visage distingué et sa chevelure rousse aux yeux des convives. Murmures dans les rangs. C’est la première fois qu’autant d’étrangers contemplent la femme du souverain alaouite. Du temps d’Hassan II – le père de Mohammed VI –, personne n’avait jamais vu Lalla Latifa, la mère des enfants royaux, autrement qu’en photo et en tenue traditionnelle.

Certificat de modernité

Le mariage entre Mohammed VI et Lalla Salma a été arrangé, évidemment, mais en choisissant une jeune femme issue de la classe moyenne de Fès, diplômée en ingénierie informatique et déjà engagée dans la vie active, le monarque a rompu avec les usages. Salma Bennani, de son nom de jeune fille, alors âgée de 25 ans, parle trois langues (arabe, français, espagnol). Le mariage légal a été célébré le 21 mars 2002, suivi de la traditionnelle célébration nuptiale, les 12 et 13 juillet de la même année. Chargée d’emblée d’un rôle de première dame, Lalla Salma a reçu le titre d’« altesse royale » ; deux innovations révélatrices de la volonté de changement de Mohammed VI.

A la mort de son père, en juillet 1999, beaucoup de Marocains ont pleuré. Ils ont été nombreux, aussi, à être secrètement soulagés, car le souvenir des « années de plomb » qui ont caractérisé son règne restait vivace, même si la poigne de fer de l’autocrate s’était nettement desserrée au cours des dernières années. Mohammed VI, son successeur, incarne donc un espoir de changement, de modernité et de libéralisme. Une envie d’air frais.

630px, (min-width: 768px) 572px, 100vw » srcset= » https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/320/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 320w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/572/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 572w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/630/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 630w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/640/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 640w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/960/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 960w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/1144/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 1144w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/1260/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 1260w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/1716/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 1716w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/1890/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 1890w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/2301/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 2301w, » alt= »Le roi du Maroc, Mohammed VI, et sa femme d’alors, Lalla Salma, au Théâtre royal de Marrakech, le 17 janvier 2005. » width= »664″ height= »443″ data-srcset= » https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/320/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 320w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/572/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 572w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/630/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 630w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/640/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 640w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/960/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 960w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/1144/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 1144w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/1260/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 1260w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/1716/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 1716w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/1890/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 1890w, https://img.lemde.fr/2025/08/19/0/0/2380/3555/2301/0/75/0/a30041d_upload-1-qi4zlolfairr-sipa-ap20271478-000015-3.jpg 2301w, » data-was-processed= »true » /><noscript> <img decoding=)

Très vite, les signes de changement se multiplient. Dès le mois de septembre 1999, moins de deux mois après l’intronisation du nouveau souverain, Abraham Serfaty, l’irréductible opposant communiste à Hassan II, est autorisé à revenir au pays, après des années passées dans le bagne souterrain de Tazmamart (1974-1991), puis en exil en France.

Abdessalam Yassine, le leader spirituel du mouvement islamiste Al-Adl Wal-Ihsane (Justice et bienfaisance), non reconnu mais toléré par les autorités, est pour sa part libéré de sa résidence surveillée. Un mois et demi plus tard, en novembre, autre coup de tonnerre : Driss Basri, l’inamovible ministre de l’intérieur et de l’information d’Hassan II, le détenteur de tous ses secrets, est démis de ses fonctions.

La chute de Basri marque, croit-on, la fin des arrestations arbitraires, de la torture, des emprisonnements à tour de bras et même des assassinats déguisés en accidents… Pour tourner définitivement la page de ces années noires, le roi charge en 2004 l’Instance équité et réconciliation d’établir la vérité sur les violations graves des droits de l’homme intervenues au Maroc entre 1956 – date de l’indépendance – et 1999, de procéder à la réhabilitation (dont l’indemnisation) des victimes et de proposer des réformes. Serait-ce l’amorce d’un « printemps » marocain ?

Parallèlement, Mohammed VI enchaîne les visites dans le Maroc profond, à la rencontre d’un pays qu’il ne connaît pas bien. Aux habitants du Rif, région montagneuse, pauvre et rebelle du Nord, il promet la fin de l’ostracisme. Son père était craint, lui se laisse approcher, toucher. Il gagne le surnom de « roi des pauvres », mis en avant par les communicants du palais et formalisé par l’Initiative nationale pour le développement humain, un ambitieux programme de réduction de la pauvreté.

La jeunesse de Mohammed VI (36 ans) vaut certificat de modernité. Elle fait écho à l’avènement, à peu près à la même époque, de deux autres leaders dans le monde arabe : le roi Abdallah II de Jordanie (en 1999) et le président syrien Bachar Al-Assad (en 2000). Le trio y gagne un surnom : les « trois lionceaux ».

Les attentes occidentales, en particulier françaises, sont énormes en matière de réformes politiques et d’ouverture économique. Jacques Chirac, qui se prend en quelque sorte pour le « parrain » de Mohammed VI – et de Bachar Al-Assad, dans une moindre mesure – s’agite beaucoup dans les instances internationales et européennes pour vendre le récit d’un Maroc prêt à s’ouvrir et à décoller.

Vengeance ciblée

La plupart des observateurs de la monarchie marocaine estiment que cette période d’ouverture s’est achevée en mai 2003, avec la séquence des attentats djihadistes à Casablanca (33 morts, une centaine de blessés), point de départ d’un tournant sécuritaire du régime. D’autres analystes datent plutôt la fin de la période en question à 2004, année de la dernière grande réforme, celle du code de la famille (la Moudawana), destinée à réduire autant que possible les inégalités hommes-femmes.

Mais d’autres encore avancent une chronologie fort différente, moins flatteuse pour Mohammed VI. « Ce n’est pas lui, mais Hassan II, qui a libéralisé la presse, autorisé l’alternance politique avec l’arrivée au pouvoir du premier ministre socialiste [1998-2002], Abderrahmane Youssoufi, et l’ouverture économique dès la fin des années 1990, assure ainsi le politologue Youssef Belal. Il a tout fait pour mettre le pied à l’étrier à son fils et lui garantir une transition douce. »

La « rupture » si souvent affichée avec le règne d’Hassan II relèverait donc davantage de la mise en scène que de la réalité. Idem pour le limogeage de Driss Basri : loin d’être un changement radical, ce serait avant tout une vengeance ciblée, la revanche d’un jeune monarque contre un homme qui l’avait surveillé et dénigré, envisageant même de le faire remplacer par son frère Moulay (« prince ») Rachid. De fait, au-delà du côté spectaculaire de cette mise à l’écart, rien n’a changé : l’appareil sécuritaire est resté en place, toujours aussi opaque et discrétionnaire.

Le bilan de l’Instance équité et réconciliation est tout aussi limité : les victimes n’ont pas obtenu le droit de nommer leurs bourreaux ni de les poursuivre en justice. Enfin, la réforme de la Moudawana, déjà timide, n’a été appliquée qu’à moitié par des magistrats mal préparés et très conservateurs. Aujourd’hui encore, les mariages d’hommes d’âge mûr avec des fillettes perdurent malgré l’interdiction…

Source :

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com