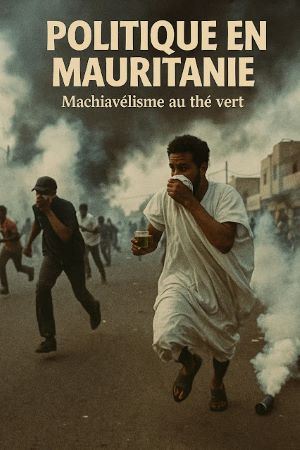

Haut-et-fort – Le « machiavélisme mauritanien au thé vert » pourrait se définir comme un machiavélisme politique contextualisé, un art de gouverner où l’illusion de pluralisme et la division organisée des forces sociales se pratiquent avec la même minutie que la préparation du thé.

Premier verre : amer.

Le pouvoir impose des règles contraignantes, reconnaît des partis faibles, bloque les forces populaires. Comme le premier thé, la politique est amère pour le peuple. Le gaz lacrymogène et les filtres administratifs en sont les ingrédients.

Deuxième verre : doux .

Pour ne pas paraître autoritaire, le régime introduit des signes d’ouverture : plateformes électroniques, dialogues annoncés, reconnaissance de scissions. Le goût s’adoucit, l’illusion de réforme apaise momentanément. Mais tout reste sous contrôle.

Troisième verre : dilué.

À force de divisions et de cooptations, le champ politique devient saturé de micro-formations. Lourd à digérer, il le dilue, empêche la construction d’une opposition cohérente. Le peuple, lassé, s’habitue à boire ce thé sans fin, tandis que le Prince se maintient.

Le Machiavélisme au thé vert montre que le pouvoir en Mauritanie ne se contente pas d’appliquer Machiavel. Il l’adapte à sa culture politique : filtrer comme le thé, adoucir pour apaiser, diluer pour neutraliser. L’objectif reste constant : garder la main sur la théière et décider qui aura droit au verre.

La recomposition du champ partisan mauritanien est l’illustration la plus récente de ce machiavélisme au thé vert.

Le ministère de l’Intérieur a récemment délivré une série de récépissés de reconnaissance à de nouveaux partis politiques. Derrière cette décision administrative, se cache une stratégie politique calculée. Le choix de reconnaître certains partis, tout en écartant ceux qui disposent d’une assise populaire ancienne, traduit une logique de contrôle et de fragmentation qui répond à des objectifs précis du régime.

La reconnaissance du parti Nemaa, dirigé par Zeinab Mint Taghi, ancienne figure de Tawassoul, et celle du parti de Jamil Mansour, autre ex-leader islamiste, illustrent une volonté d’affaiblir l’ancien bloc islamiste. Le pouvoir cherche à diviser un courant qui avait acquis une légitimité sociale et électorale solide. Reconnaître les dissidences, c’est diluer la force d’un acteur historique. Dans le même esprit, l’intégration de figures issues de l’opposition, comme Abderrahmane Ould Mini, montre la logique de cooptation : transformer d’anciens contestataires en partenaires institutionnels sous contrôle.

Le refus de reconnaissance à l’opposition radicale et aux partis à forte implantation sociale n’est pas accidentel. Ces formations constituent une menace réelle par leur capacité de mobilisation. Leur légitimité repose sur des réseaux populaires indépendants de l’État. Les nouvelles règles, comme l’obligation de recueillir 5 000 signatures réparties sur huit wilayas, deviennent un instrument de filtrage sélectif. Elles neutralisent les formations capables de mobiliser localement mais qui peinent à satisfaire des critères administratifs exigeants et coûteux.

Fondements théoriques de cette stratégie

Cette logique correspond à plusieurs théories politiques connues. Machiavel avait déjà souligné la nécessité, pour un prince, de diviser les forces susceptibles de le renverser. En multipliant les partis satellites et en retardant la reconnaissance des forces populaires, les autorités appliquent une version moderne de cette maxime.

Levitsky et Way parlent, dans leur concept d’« autoritarisme compétitif », de régimes qui organisent des élections pluralistes, mais en biaisant les règles et en contrôlant les institutions. Gandhi, dans sa théorie sur les institutions autoritaires, montre que ces régimes cooptent des élites politiques en leur offrant des sièges et des structures, afin de canaliser et surveiller l’opposition.

Svolik insiste, quant à lui, sur la gestion du double danger des régimes autoritaires : la menace des élites et celle des masses. Le pouvoir mauritanien agit dans cette logique en divisant les élites et en filtrant les masses.

Pr ELY Mustapha

Source : Haut-et-fort – (Le 19 août 2025)

Les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs. Elles ne reflètent en aucune manière la position de www.kassataya.com

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com