– Quelle place pour l’Afrique dans un monde fragmenté ? A l’heure où le multilatéralisme subit une attaque sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Le Monde donne la parole à plusieurs personnalités originaires du continent. Ecrivain, scientifique, cinéaste, juriste ou influenceuse, installés hors de leur terre natale, ils se confient sur leur perception du basculement en cours et sur l’avenir qu’ils imaginent pour le continent le plus jeune de la planète.

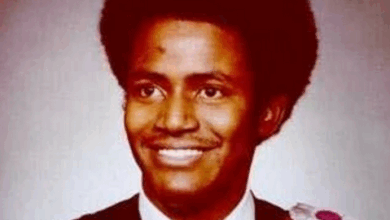

Dans ce premier épisode, l’écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021 pour son roman La Plus Secrète Mémoire des hommes, met en garde contre la mythification et l’instrumentalisation politique de l’histoire coloniale.

Vous êtes né à Dakar, avez étudié à Saint-Louis-du-Sénégal avant de vous installer en France, où vous vivez aujourd’hui. Qu’est-ce qu’être Africain pour vous en 2025 ?

C’est être exposé à une constante menace sécuritaire, écologique et politique. Surtout, c’est être encore dépendant de ce que les pays dits riches veulent bien nous accorder. Quand cinq présidents africains s’humilient et sont humiliés à la Maison Blanche, ils l’acceptent au nom de la survie économique de leurs pays [les dirigeants du Liberia, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Gabon ont été reçus à Washington le 9 juillet pour une rencontre consacrée officiellement à des questions commerciales, d’investissement et de sécurité]. Voir ces chefs d’Etats pétrifiés, tenter de convaincre Donald Trump de l’utilité de leur pays pour les Etats-Unis, m’a beaucoup affecté. C’était une mise en scène aux relents coloniaux.

En tant qu’Africain, on est constamment confronté à l’impuissance et aux contradictions de nos dirigeants. Car même ceux qui se proclament souverainistes n’ont pas les moyens de leurs ambitions d’émancipation. Au nom d’une supposée authenticité africaine, certains, notamment ceux qui ont pris le pouvoir par les armes, exaltent le passé précolonial du continent pour justifier leur mépris du jeu démocratique et le rejet des anciens pays colonisateurs. L’histoire de l’Afrique a certes été piétinée, niée, réécrite par des siècles d’esclavage et de colonisations arabo-musulmans puis européenne. Pour autant, vouloir la figer dans un désir de revanche revient à essentialiser les Africains comme victimes.

En Afrique francophone certains dirigeants comme le chef de la junte burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré ou son homologue nigérien le général Tiani, assimilent leurs combats contre la France aux luttes anticolonialistes des années 1950. Tout comme les écrivains post-indépendance qui ont beaucoup écrit sur cette période de libération, la séquence actuelle vous inspire-t-elle ?

Oui, une part de mon travail est de saisir ce qu’est le pouvoir, comment il s’exerce et sur qui il s’exerce. En ce sens, je me rapproche plutôt de la « littérature du désenchantement » produite dans les années 1960-1980 par des écrivains comme l’Ivoirien Ahmadou Kourouma, le Malien Yambo Ouologuem, le Sénégalais Malick Fall, les Guinéens Alioum Fantouré et Williams Sassine ou encore le Ghanéen Ayi Kwei Armah. Eux ont su raconter la désillusion post-indépendance, la confiscation du pouvoir par des satrapes ou des régimes militarisés, qui exerçaient la violence contre leur population.

Il y a aujourd’hui quelque chose de comparable avec des pays du Sahel en transition, où l’on voit apparaître des figures militaires qui se réclament de la force, de la puissance, de l’idéal de l’homme fort. Ils s’appuient sur cette légitimité supposée – il est vrai qu’une part importante de leurs populations les soutient pour en finir avec le néocolonialisme. Ils entretiennent l’illusion de pouvoir protéger leurs populations de l’insécurité en se drapant dans leur uniforme.

Dans La Plus Secrète Mémoire des hommes, prix Goncourt 2021, l’un des personnages compare la colonisation à une « blessure ». Il nourrit l’espoir que son peuple « redevienne ce qu’il était » après le départ des Blancs. La résurgence du discours souverainiste est-elle, selon vous, une tentative de soigner cette plaie ?

La réparation psychologique ou psychique est une nécessité sur laquelle ont insisté les grands théoriciens postcoloniaux comme Frantz Fanon et Albert Memmi. Il est encore l’heure de s’y atteler. Mais le problème consiste dans cette injonction à vouloir « redevenir » ce que nous étions. L’histoire n’est pas réversible, on ne peut pas défaire des siècles de colonisation. D’ailleurs, de quel « avant » parle-t-on ? Celui d’avant l’arrivée des Européens ? Des Arabes ? C’est là que réside le piège de l’authenticité : on ne sait pas exactement où elle commence.

Ce qui est important aujourd’hui, c’est de savoir ce qui s’est passé, ce qu’on en tire et comment transmettre ces leçons à nos enfants. Ils vivent dans un monde où ils seront toujours en relation avec des personnes issues d’espaces dont ils sont dépendants au moins économiquement.

Quant à la blessure coloniale, c’est une cicatrice qui ne doit pas disparaître. C’est l’épine dans la chair qui maintient cette mémoire vive. Certains acteurs politiques tentent de la falsifier à des fins souverainistes tout en reprenant, de manière paradoxale, des discours coloniaux. Ces voix rejettent par exemple le féminisme ou les homosexualités en convoquant la mémoire. Elles disent : « voilà ce que nos ancêtres faisaient » pour justifier leur hostilité vis-à-vis d’êtres humains dénués de pouvoir. Ces voix pensent ainsi sans savoir qu’elles reprennent, la plupart du temps, un récit colonial.

Depuis quelques années, on assiste à un exercice décomplexé de la puissance incarné par des « hommes forts » de Donald Trump à Vladimir Poutine. Comment jugez-vous la place de l’Afrique dans cette reconfiguration géopolitique marquée par recul du multilatéralisme ?

L’idée, viriliste et rétrograde, que la meilleure des lois est celle du plus fort, était endossée par certains présidents africains bien avant le retour de Donald Trump. Mais cette volonté de superpuissance ne s’exerce souvent que contre leur propre peuple. Car finalement, en Afrique francophone, on continue de s’appuyer sur d’autres puissances étrangères – américaine, russe, chinoise et, jusqu’à récemment, française – pour se protéger.

Aussi, je suis effaré par le silence des Etats africains – en dehors de l’Afrique du Sud – face au génocide en cours commis par le gouvernement d’Israël et son armée sur la population gazaouie. Lorsque nous assistons à des guerres coloniales à Gaza ou en Ukraine, notre conscience historique doit s’alarmer, sans doute plus que sous d’autres cieux. Mais les jeux d’alliances et les calculs opportunistes nous maintiennent dans la solitude et la peur de dénoncer ce qui se passe.

Ces dernières années, en France et plus généralement en Europe, les discours et les politiques contre les immigrés et leurs descendants se sont durcis. Comment, vous qui êtes installé depuis plus d’une décennie en région parisienne, vivez-vous ce climat de tensions ?

Avec une certaine peur. L’année dernière, quand le Rassemblement national s’est retrouvé aux portes du pouvoir après la dissolution de l’Assemblée nationale, j’ai hésité à quitter la France. Puis je me suis dit que le départ d’un Africain, né au Sénégal et prix Goncourt, ferait plaisir aux extrémistes.

Ce qui m’effraie, c’est d’assister au renoncement progressif des corps intermédiaires. De la presse aux syndicats en passant par le monde du travail et, bien sûr, les partis politiques traditionnels, le contre discours devant le fascisme et la pulsion réactionnaire s’érode. A sa place, les thèmes de la sécurité, l’immigration se sont imposés. Pour le moment, j’ai décidé de rester en France. Je tente de m’opposer, à ma manière, au véritable séparatisme qu’incarne, à mes yeux, l’extrême droite.

Ce qui m’intéresse pour ma part, c’est de voir comment la littérature, sans cesser d’être littérature, procède à une lecture politique surpuissante, transfigurée, du réel. Je constate avec regret qu’en France, la littérature a perdu son magistère politique. La littérature devient une sorte d’ornement, une zone de repli sur l’intime et le privé, un espace à part, alors qu’elle a été cruciale dans les débats politiques de ce pays.

Comment imaginez-vous le futur pour les jeunes africains ?

Je rêve d’une unité africaine plus forte, capable de peser sur les débats internationaux. J’imagine l’émergence d’un grand ensemble influent économiquement et militairement. Les dirigeants n’ont d’autres choix que d’unir leurs forces s’ils ne veulent pas exister seulement à l’état de larbins.

J’ai espoir que dans les intimités et loin des scènes politiques, la force de l’amour, de la droiture, finissent par s’imposer. Les femmes ont un grand rôle à jouer. Ce sont elles qui élèvent les enfants, nourrissent et tiennent le continent.

Il est vrai que nous Africains sommes confrontés à de nombreux périls. Les conflits, la prédation économique, les menaces climatiques et sécuritaires planent sur notre avenir. Mais il est temps de reparler d’amour, de fraternité. Je garde foi en la sensibilité et en la beauté. C’est ce qui fait de nous des humains.

La Plus Secrète Mémoire des hommes, de Mohamed Mbougar Sarr, Philippe Rey/Jimsaan, 2021, rééd. 2023.