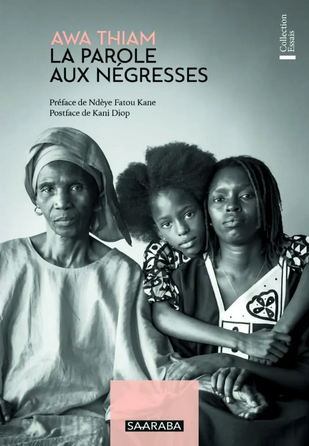

Le Soleil – « La Parole aux Négresses » d’Awa Thiam, publié en 1978, est une œuvre phare qui s’impose comme un cri de résistance et d’émancipation. À travers ce texte, l’auteure déploie une réflexion intime et incisive sur la condition des femmes noires, prises dans l’étreinte d’une oppression à la fois coloniale et patriarcale. Le livre s’érige en manifeste contre les structures sociales et politiques qui relèguent les femmes africaines au silence et à la soumission, dans un monde où leur parole semble souvent réduite à un chuchotement étouffé, presque inaudible. L’ouvrage est réédité en 2024 par les éditions Saaraba, préfacé par Ndeye Fatou Kane.

Dans son ouvrage, « La Parole aux Négresses » publié en 1978 et réédité en 2024, Awa Thiam livre un tableau sans concession de la double oppression que subissent les femmes noires. Il s’agit, d’une part, de l’oppression patriarcale, qui les cantonne à des rôles subalternes et invisibles dans la société, et d’autre part l’oppression coloniale qui, en imposant des modèles étrangers et des valeurs occidentales, renforce cette invisibilité et cette marginalisation.

Le colonialisme, loin d’être une simple occupation politique, devient un processus insidieux qui s’attaque aux racines même de l’identité féminine, en imposant des normes et des stéréotypes qui dévalorisent la culture africaine et affaiblissent les structures sociales traditionnelles.

Le titre « La Parole aux Négresses » se fait écho d’un désir ardent de libération, celui de la parole des femmes noires, trop longtemps muselée et oubliée. Awa Thiam, en réclamant cette parole, a défié l’ordre établi. Elle a exhorté les femmes à se libérer de ce silence imposé et à revendiquer leur droit d’exister, non plus dans l’ombre des autres, mais dans la pleine lumière de l’histoire et de la société. Il s’agit là d’un appel à la réappropriation de soi, de sa propre voix, pour que chaque femme devienne l’actrice et la narratrice de son destin, loin des représentations réductrices qui l’assignent à une place d’ombre.

C’est sans doute ce qui fait dire à Ndeye Fatou Kane, dans la préface de la version rééditée du livre que : « La parole que libère Awa Thiam est ainsi comme une soupape, une cocotte-minute dont on soulève le couvercle et de laquelle le silence s’échappe et se mue en cette parole, rare et précieuse, et – c’est ainsi que le souhaite l’autrice – porteuse d’espoir et d’action ». Ainsi, la dimension la plus poignante de l’œuvre réside dans cette idée fondamentale que la parole est un instrument de pouvoir. Ce qui est étouffé dans le silence devient vulnérable à la domination. En redonnant aux femmes africaines la possibilité de s’exprimer, Awa Thiam revendique leur droit à la révolte et à l’autodétermination.

Dans son analyse, elle dénonce une société où les femmes, souvent réduites à des objets de désir ou des outils de reproduction, n’ont ni voix, ni pouvoir, ni place dans les décisions qui les concernent. La parole, pour elle, devient une arme nécessaire à l’émancipation, un moyen d’exister au-delà des rôles traditionnels et de se réinventer.L’auteure, avec une clarté brutale, éclaire l’ombre des stéréotypes qui entourent la femme noire.

Elle déconstruit l’image de la « sauvage » et de la « primitive », imposée par le regard colonial. Cette dévalorisation, au-delà de ses effets immédiats sur la perception sociale, pénètre l’intimité des femmes elles-mêmes, qui se voient à travers le prisme déformé de l’oppression. À travers « La Parole aux Négresses », Awa Thiam invite à l’auto-délivrance, à une reconnaissance et une affirmation de l’identité africaine dans toute sa diversité et sa richesse, loin des jugements extérieurs qui cherchent à l’annihiler.

Déboulonner le patriarcat L’ouvrage est également un réquisitoire implacable contre le patriarcat, présent non seulement dans les sociétés africaines traditionnelles, mais aussi exacerbé par l’héritage colonial. Thiam décrit avec une acuité saisissante l’injustice de ces rapports de force où l’homme, quels que soient ses origines, son statut ou sa race, détient un pouvoir absolu sur la femme. Elle montre comment les femmes, souvent conscientes de cette domination, en viennent à l’accepter comme une loi naturelle, une norme qu’elles ne remettent plus en question. Mais, à travers son écriture, elle appelle à une révolution de ces rapports, à une redistribution du pouvoir qui permette enfin aux femmes de se libérer de l’infériorité qui leur est imposée.

À travers « La Parole aux Négresses », Awa Thiam orchestre une véritable catharsis intellectuelle et sociale, une invitation à regarder les choses en face, à déchirer le voile du silence et de l’oubli. Elle exhorte les femmes africaines à se soulever, à revendiquer une place légitime dans la société, à se libérer des chaînes invisibles qui les entravent. Le livre se fait ainsi le vecteur d’une révolte tranquille, mais puissante, une révolte qui repose non pas sur la violence, mais sur le pouvoir de la parole et de la pensée. Dans « La parole aux Négresses », Awa Thiam ne parle pas à la place des femmes africaines, elle leur rend la parole. Loin d’un discours théorique ou d’une analyse surplombante, son livre est traversé par une volonté d’écoute radicale.

Elle recueille des témoignages bruts, directs, souvent douloureux, de femmes victimes de mariages forcés, d’excision, de viols, de polygamie ou de silences imposés. Cette dimension d’enquête fait du livre un document essentiel. Il s’agit donc d’un des premiers ouvrages africains francophones à articuler la dénonciation des violences patriarcales à partir de la voix des premières concernées. Ce sont les femmes elles-mêmes qui disent, dans leur langue, leur chair, leur souffrance et parfois leur révolte. Awa Thiam pose ainsi un geste fondateur, faire de l’écoute un acte politique, et du témoignage une forme de vérité insoumise. « La Parole aux Négresses » d’Awa Thiam est bien plus qu’un simple ouvrage féministe.

Il est, en effet, une œuvre sociale, sociétale et intellectuelle de la plus haute importance. Il s’agit d’un cri du cœur contre l’injustice, et une revendication pour un avenir où la femme noire, loin de se résigner à sa condition, prendra enfin sa place dans la société. C’est un appel à la transformation, à la réappropriation de soi, à l’émancipation de l’esprit et du corps, pour que la parole des femmes africaines ne soit plus jamais réduite à un simple chuchotement, mais bien à un cri retentissant d’affirmation.

Amadou KÉBÉ

Source : Le Soleil (Sénégal) – Le 14 août 2025

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com