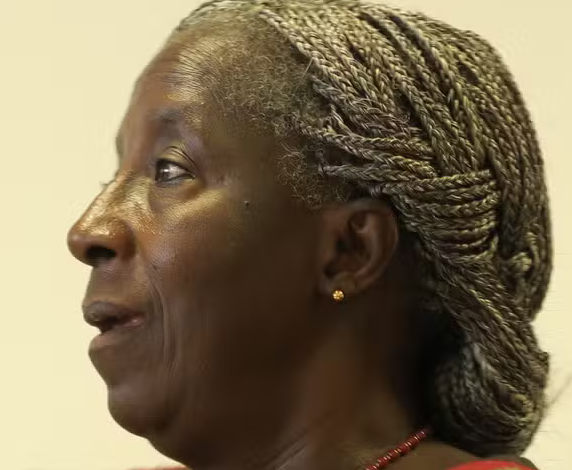

– Au Sénégal, l’arrivée au pouvoir, en mars 2024, d’une nouvelle équipe dirigeante qui promettait une rupture avec les pratiques passées, n’a pas amélioré la représentativité des femmes dans les plus hautes instances du pays. Ainsi, le gouvernement d’Ousmane Sonko ne compte que quatre femmes (13 %). Le signe d’un « manque de volonté politique », selon la sociologue Fatou Sow, « alors que les femmes sénégalaises prouvent leurs compétences dans tous les autres domaines de la société ». A 84 ans, la féministe sénégalaise, longtemps enseignante-chercheuse à l’université Paris-Diderot et à l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, était honorée, jeudi 15 mai à Dakar, lors d’un symposium sur la « démocratie au féminin ».

Pourquoi, quinze ans après l’instauration de la parité au Sénégal, les femmes sont-elles encore largement exclues du jeu politique ?

Après la mise en place de cette loi sur la « parité absolue » entre les sexes dans toutes les institutions électives, votée sous la présidence d’Abdoulaye Wade [2000-2012], nous sommes parvenus à 44 % de femmes élues au Parlement en 2022, contre 40 % lors des dernières législatives, en novembre 2024. Alors qu’on avait gagné quelques batailles, on constate que tout recule. Qui aurait pu imaginer qu’avec des dirigeants aussi jeunes [le président Bassirou Diomaye Faye a 45 ans, le premier ministre 50 ans], nous aurions aussi peu de femmes au gouvernement ?

Qu’est-ce qui freine, selon vous ?

C’est une question de volonté politique. Aujourd’hui, sous la pression de cette loi sur la parité, il est difficile pour le pouvoir de ne pas nommer de femmes. Alors on saupoudre le gouvernement et les institutions publiques de quelques femmes, mais le gros du pouvoir revient toujours aux hommes. Les femmes, elles, sont de moins en moins nombreuses dans les endroits où l’on prend les décisions, parce qu’il y a un système patriarcal très fort, très marqué par les religions musulmane et chrétienne.

Il faut toutefois noter que dans tous les autres postes techniques, qu’il s’agisse de la médecine, de l’ingénierie et même de l’armée, on voit de plus en plus de femmes à des postes de responsabilité, non pas à la faveur d’une loi sur la parité mais parce qu’elles ont des compétences.

Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont les premiers dirigeants sénégalais ouvertement polygames. Qu’est-ce que cela traduit des évolutions de la société sénégalaise ?

Il faut d’abord dire qu’au Sénégal, la classe moyenne et la classe populaire ne se posent pas la question de la polygamie parce qu’elle fait partie de la réalité de la culture sénégalaise et de la culture islamique. A l’instar de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko, il apparaît que beaucoup d’hommes avec un niveau d’études poussées et qui occupent aujourd’hui des postes clés à l’université, en politique ou dans les milieux économiques, se revendiquent polygames, alors que l’on penserait que ce n’est pas un modèle pour eux étant donné qu’il était perçu comme rétrograde par les premières élites du pays post-indépendance.

Aujourd’hui, il n’y a que les femmes de l’élite qui questionnent la polygamie et pensent que la monogamie est un modèle vers lequel on tend, parce qu’on a construit des rapports sociaux différents, avec des ambitions différentes. Mais comme les femmes sénégalaises veulent être mariées, parce que le mariage donne un statut social, elles se contraignent à la polygamie. Mais l’approbation des femmes ne traduit pas pour autant une société paritaire. La société sénégalaise reste une société hiérarchisée par sexe, par âge, pas caste, par ethnie.

Le manifeste féministe de l’anthropologue sénégalaise Awa Thiam, La Parole aux Négresses, paru en 1978, a été réédité en 2024. Il y est question de mutilations génitales, de polygamie ou encore de mariages forcés. Malgré des avancées, ces pratiques trouvent toujours un écho au Sénégal…

Ces pratiques existent toujours en 2025 et engendrent encore beaucoup de souffrance pour le corps des femmes. L’excision par exemple, dans les régions où elle est pratiquée, est présentée comme une pratique initiatique culturelle, marqueur de la féminité et de l’identité. Et si ces pratiques existent toujours malgré la loi de 1999 contre les violences basées sur le genre, c’est parce qu’il n’y a pas la volonté politique de les faire cesser face à un pouvoir religieux qui les soutient.

Source :

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com