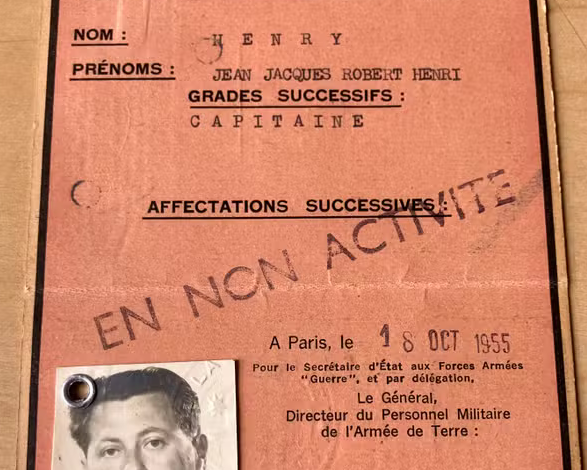

– « 8 h 30. Les moutons sont rassemblés, les autres essaient de résister. Une salve en l’air. » Ainsi débute, sous la plume de Jean Henry, sous-lieutenant français, le massacre de dizaines de tirailleurs africains à Thiaroye (Sénégal), le 1er décembre 1944. Son journal de bord a surgi du fond d’une malle sept ans après sa mort en 2007, et a été versé au Service historique de la défense (SHD), le 4 mars.

L’officier subalterne provoque un saut troublant dans l’histoire du premier crime colonial d’ampleur commis après la seconde guerre mondiale. Ce jour-là, pour avoir réclamé leurs pensions et soldes, des dizaines de soldats africains de retour de France où ils avaient été détenus dans des camps allemands, ont été tués sur ordre de gradés français.

« Les rebelles essaient de s’emparer d’une A.M [automitrailleuses]. Des meneurs excitent les autres à la rébellion. C’est le signal du baroud. Les tirailleurs du 7e et quelques artilleurs ouvrent le feu. Les autres ripostent avec des 9 mm et des 7,65, ainsi qu’une ou deux mitraillettes. Finalement la force reste aux troupes de l’ordre. Plusieurs rebelles sont sur le carreau. Les autres sont sérieusement assouplis », consigne-t-il dans un petit carnet bleu de 94 pages, consulté par Le Monde au SHD. « Enfin on a pris les mesures nécessaires. (…) Bilan de la journée : 35 morts, 59 blessés », conclut Jean Henry reprenant les chiffres officiels des autorités françaises.

Ce décompte, toujours objet d’un contentieux mémoriel entre la France et le Sénégal, reste contesté par des historiens français et sénégalais. Selon eux, près de 400 soldats ont été tués et enterrés dans des fosses communes ce 1er décembre 1944.

Pièce d’archive rare sur un événement sanglant, le journal du militaire français suscite tout de même d’importantes questions. Chargé d’accompagner les tirailleurs sénégalais de Morlaix en Bretagne, jusqu’au continent africain, Jean Henry a-t-il rédigé un faux témoignage afin d’accréditer la thèse officielle d’une mutinerie, ligne de défense française jusqu’en 2012 ?

« Pure invention » ou « tout à fait authentique » ?

« Ce récit est une pure invention. Il y a une tentative de remettre le récit officiel au-devant de la scène », dénonce l’historienne Armelle Mabon, spécialiste du massacre Thiaroye, qui défend la thèse du mensonge d’Etat. « Ecrire que les tirailleurs tentent de s’emparer de mitrailleuses, cela permet de justifier la répression sanglante. Or, plusieurs rapports notent qu’ils n’avaient que des poignards ou des baïonnettes », dit-elle.

« Le passage sur le massacre est discordant avec ce qui est relaté dans les différents rapports des officiers. Ainsi, ce n’est pas une automitrailleuse qui est décrite comme assiégée par les tirailleurs mais un half-track [engin blindé semi-chenillé]. Jacques Henry est le seul à évoquer l’ouverture du feu par des tirailleurs du service d’ordre alors qu’ils ne possédaient pas de munitions. Quant au bilan, il est également le seul à donner le chiffre de 59 blessés [35 blessés, selon les autorités militaires] », conclut l’historienne à qui la famille Henry avait remis une copie du journal en 2015.

D’autres historiens à qui Le Monde a soumis le manuscrit considèrent pour leur part que le journal est crédible. « Rien ne nous permet de penser qu’il a été écrit a posteriori ou sous pression. Il me semble tout à fait authentique, estime l’historien Martin Mourre, auteur de Thiaroye 1944 – Histoire et mémoire d’un massacre colonial (Presses universitaires de Rennes, 2017). Cela reste le point de vue d’un jeune officier qui n’apporte pas d’éléments décisifs pour comprendre ce qui s’est réellement passé. Son journal renforce les thèses contradictoires. »

Source :

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com