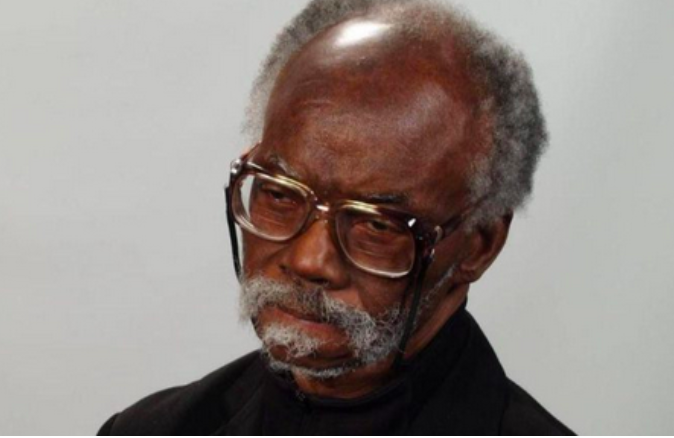

Seneplus – Les réactions sont à la hauteur de l’influence qu’il a eue sur la pensée africaine. On dit qu’en Afrique un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Avec le décès de Valentin-Yves Mudimbe, le 22 avril aux États, l’Afrique perd plus qu’une bibliothèque.

C’est un moment de bascule dans le champ des études africaines. Le philosophe, philologue et romancier congolais a eu une influence décisive sur les sciences sociales en Afrique. Pour de nombreux spécialistes, son ouvrage « L’invention de l’Afrique » (publié en 1988 traduit tardivement en français en 2020) est l’un des rares ouvrages à avoir refondé les bases de la critique postcoloniale après « Orientalisme » de l’américano-palestinien Edward Said. Dans cet ouvrage, rappelle Nadia Lamlili, doctorante chercheuse à l’université Paris-Sarclays, Mudimbe démonte un système épistémique : celui de la « librairie coloniale » – un ensemble de textes, de figures, de savoirs (anthropologiques, religieux, administratifs) qui ont produit une Afrique assignée à l’altérité, à l’archaïsme, au mutisme. Autrement dit, la constitution par le colonisateur, ou par des missionnaires, d’une connaissance des peuples colonisés.

« L’invention de l’Afrique » déconstruit ce regard de l’Occident sur l’Afrique. Il pose cette question cruciale : peut-on penser l’Afrique hors des cadres conceptuels, des images qui circulent dans cette bibliothèque coloniale ? En d’autres termes, peut-on produire un ordre du discours qui s’émancipe complètement de ces clichés qui ont contribué à fabriquer cette idée de l’Afrique ? « C’est un livre très important qui a vraiment marqué le champ à la fois des études africaines, mais aussi de la pensée critique contemporaine », analyse la philosophe Nadia Yala Kisukidi. La question qui se pose aujourd’hui, c’est que faire de cette bibliothèque coloniale ? Certains voudraient qu’on la brûle entièrement. Deux disciplines sont particulièrement ciblées : l’anthropologie et l’ethnologie. Celles-ci ont été le fer de lance du projet colonial. Il fallait connaître les dominés pour que la domination se poursuive, et pour parer à toute révolte, toute révolution.

Mais la bibliothèque coloniale ne se résume pas aux sciences sociales, aux humanités et à l’ethnologie plus particulièrement. Il y a aussi tout le savoir acquis par les missionnaires sur la flore, la faune, autant d’objets scientifiques qu’on ne remet pas véritablement en question. C’est pourquoi, d’autres penseurs africains, que l’on qualifie pourtant de postcoloniaux, prônent un rapport plus serein vis-à-vis de cette bibliothèque coloniale. Ils estiment que la jeter simplement au feu d’une fureur dé-coloniale au nom d’une épistémè radicalement autre serait une grossière erreur. « D’abord, brûler les bibliothèques, même symboliquement, ce n’est jamais très bien. D’autre part, ces bibliothèques coloniales contiennent du savoir, qu’il faut traduire, qu’il faut critiquer, sur lequel il faut construire », écrit Souleymane Bachir Diagne dans son ouvrage « Ubuntu » (Éditions Ehess, 2024, 128 p.). Ces disciplines, dit-il, ont quelque chose à nous apprendre, et nous obligent à construire un rapport critique avec cette littérature.

Il convient donc de regarder cet héritage colonial (cette bibliothèque), avec la distance historique et critique afin d’en tirer des pistes de lecture pour l’avenir. Le même débat se pose avec les langues européennes. Alors que certains estiment qu’il faut s’en débarrasser au profit exclusivement des langues africaines, d’autres les considèrent comme « un butin de guerre » (Césaire), insistant sur le fait que ces langues coloniales (le français, l’anglais, le portugais…) sont devenues… des langues africaines. Là aussi, la raison voudrait qu’on construise une continuité entre langues européennes et africaines dans une politique du plurilinguisme au lieu de remplacer le monolinguisme colonial par un monolinguisme postcolonial. Mudimbe a posé les jalons d’une constitution d’une véritable bibliothèque africaine, un savoir africain sur l’Afrique. À ses successeurs de poursuivre dans cette voie avec toute la nuance et la distance critique nécessaires.

Seydou Ka

Source : Seneplus (Sénégal)