Agence Ecofin – Parfois tourné en dérision, le style musical « yéyé » reste l’une des périodes les plus marquantes de la musique mondiale. Son influence a dépassé les frontières européennes pour s’installer dans les discothèques africaines. Sur le continent, certains disquaires proposent encore des compilations de cette période durant laquelle l’on dansait le twist dans les rues de Bamako ou Abidjan en fêtant les indépendances.

Peu de personnes s’en souviennent mais l’Afrique avait succombé elle aussi au style « yéyé ». Il s’agit d’un courant musical et culturel apparu en France au début des années 1960, dont le nom dérive des exclamations « yeah ! yeah ! » popularisées par les groupes britanniques comme les Beatles. Il est porté par une jeunesse française avide de modernité, et popularisé par des artistes tels que Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy ou Claude François. Musicalement, le « yéyé » est d’abord un mélange de pop française avec des influences de rock’n’roll anglo-saxon aux textes simples, souvent romantiques.

En Afrique francophone, le « yéyé » devient curieusement l’un des moyens d’expression favoris d’une jeunesse africaine ivre du bonheur des indépendances. À l’époque, les colonies tombent les unes après les autres : Bamako, Dakar, Niamey, Libreville et Brazzaville. Dans chaque capitale, les drapeaux français sont repliés et les hymnes nationaux fraîchement composés retentissent sous les ovations. Étonnamment, à la radio, les voix françaises, elles, restent.

Jeunes yéyés africains

La musique française des indépendances africaines

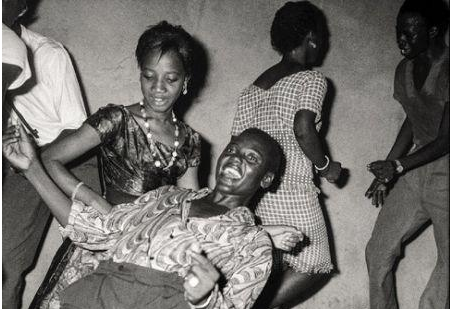

Sur les radios d’Afrique francophone, malgré le départ du colon, les voix des artistes français, comme Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et Claude François, continuent d’enflammer les ondes. Cela n’est pas forcément étonnant. Selon The Conversation, si dès 1940, les Anglais diffusent sur les ondes radio de leurs colonies certaines émissions en langues autochtones, les radios des colonies françaises ne reçoivent que des émissions dans la langue de Molière. Les jeunes africains de la région francophone du continent font donc à l’époque la fête, pour la plupart, sur des chansons francophones. Ils deviennent des fans de divers artistes français dont ils suivent l’actualité via le magazine Salut les Copains, vendu dans les kiosques en Guinée et en Côte d’Ivoire par exemple, et via les émissions de la radio Europe 1 captée dans les anciennes colonies. « Ces musiques permettaient aux garçons et aux filles de se rapprocher, de se toucher, de se coller. C’était impossible avec la musique traditionnelle », témoignait le célèbre photographe malien Malick Sidibé, témoin privilégié de cette époque. Les jeunes, désireux de modernité, vont adopter le style, « pattes d’eph » et jeans très serrés, avec la musique « yéyé ». Les musiciens africains également.

Jeune fille habillée style yéyé

« Mali Twist » et rock tropical : une réinvention locale

C’est au Mali que l’Afrique yéyé trouve l’un de ses plus puissants symboles. En 1963, le Malien Boubacar Traoré sort « Mali Twist ». Véritable déclaration musicale d’amour au pays nouvellement indépendant, avec une attitude de crooner yéyé, la chanson est toutefois en bambara. Sidibé, de son côté, écume les soirées mondaines de Bamako, l’âme viscéralement liée à l’objectif de son appareil photographique et constitue un riche catalogue d’images attestant de la ferveur de la mode yéyé.

Toutefois, les autres capitales africaines ne sont pas restées en marge du mouvement.

À Abidjan, le dimanche 7 août 1960, jour de l’indépendance ivoirienne, Amédée Pierre donne un concert resté légendaire. Il y entonne des chants en bété et en français, habillé à l’européenne, mais chantant la Côte d’Ivoire libre. Il ouvrira ensuite le cabaret « L’Oasis du Désert ».

Au Cameroun, un jeune saxophoniste du nom de Manu Dibango, encore inconnu, enregistre « Twist » à Léopoldville (actuellement Kinshasa) en 1962. Les influences yéyés sont évidentes avec un rythme rappelant les premières versions françaises du twist américain.

À Madagascar, le groupe Les Surfs, formé de six frères et sœurs malgaches, explose sur la scène parisienne en 1963 avec des reprises en français de tubes américains ayant inspiré la tendance yéyé. « Reviens vite et oublie » cartonne en Europe, et en Afrique. Le groupe vend quatre millions de disques, fait des tournées internationales : « ils sont les premières stars africaines du monde yéyé ». D’autres groupes malgaches comme Les Safaris ou Les Pénitents — masqués, pour cacher leur identité à leurs familles diplomatiques, mais cette histoire est pour un autre article — tentent aussi l’aventure. Le yéyé se diffuse partout, mais ne plaît pas forcément à tous.

En tendance mais pas unanime

En Guinée, le président Sékou Touré interdit le yéyé mais également le twist, une des plus grandes influences du style musical. Il dissout les groupes et promeut une culture strictement nationale.

À cette période, un autre incident va ternir un peu l’image de la culture yéyé en Afrique. Au Cameroun, en 1968, Johnny Hallyday effectue sa troisième tournée africaine, autre signe que la musique yéyé est très appréciée sur le continent. Le chanteur français va pourtant provoquer un scandale qui entachera la popularité du genre chez les dirigeants africains. Le vendredi 10 mai 1968, Johnny Hallyday, un peu ivre selon les témoignages, déclenche une bagarre à l’hôtel de l’Indépendance à Yaoundé. Durant la dispute, il assène un coup au ministre centrafricain de la Fonction publique présent. « Un type que je ne pouvais évidemment pas connaître a dit des choses désagréables à notre sujet, notamment parce que nous avons les cheveux longs. Il m’a bousculé. J’ai protesté. Puis, il m’a empoigné en déchirant mon polo », confie Johnny Hallyday à l’AFP, après son expulsion du Cameroun. Le ministre centrafricain n’était pas franchement fan du style vestimentaire yéyé. Il sera rejoint dans sa façon de penser par le président camerounais, à l’époque, Ahmadou Ahidjo.

Quelques mois plus tard, dans un discours, ce dernier dit tout le bien qu’il pense de la culture yéyé. « Il n’y a pas de place pour le comportement yéyé. […] C’est le signe d’une jeunesse inadaptée, aigrie par le sentiment de son inutilité, de sa non-participation à l’édification de son propre avenir », poursuit-il. À partir de cette période, les encouragements en faveur de styles musicaux plus africains contribuent au recul du yéyé, notamment balayé par l’essor de la rumba congolaise dans les années 1970.

Malgré tout, il aura marqué toute une génération d’Africains. Avant de devenir une star du reggae, Alpha Blondy confie avoir beaucoup chanté « Le Pénitencier », de Johnny Hallyday, avec son groupe « Atomic Vibrations ». « Quand nous étions petits, nous voulions tous devenir yéyés », confie-t-il dans son titre « Yéyé » sorti en 1992.

Servan Ahougnon

Source : Agence Ecofin

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com