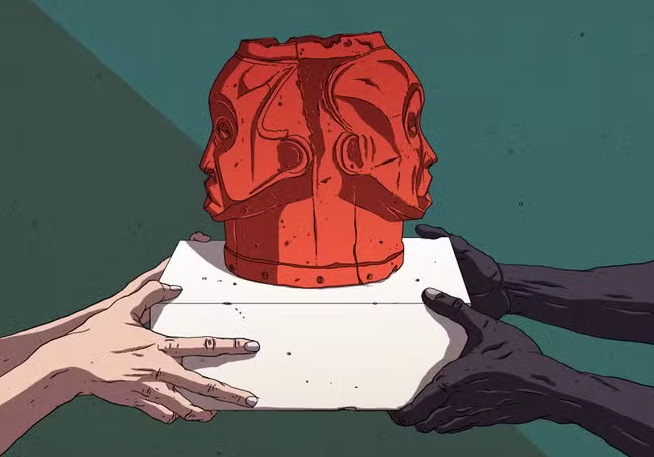

– Il aura fallu six ans avant que la propriété du djidji ayôkwé, surnommé le « tambour parleur », soit pleinement transférée à la Côte d’Ivoire, qui en réclame la restitution depuis 2019. Le 9 avril, la proposition de loi, présentée par le sénateur centriste Laurent Lafon et relative à la restitution de cet imposant instrument de 430 kilos, confisqué en 1916 par l’armée française à la communauté des Ebriés, a été examinée en commission au Sénat, avant un vote prévu le 28 avril, puis un examen à l’Assemblée nationale. Une loi spécifique à cet objet, faute d’une loi-cadre générale sur les restitutions d’œuvres d’art pillées en Afrique à l’époque coloniale : celle-ci n’est plus à l’ordre du jour, alors qu’Emmanuel Macron avait promis, lors de son discours à Ouagadougou en 2017, de faciliter le retour de ces objets.

Un projet de loi avait bien été rédigé en 2023 par l’ancienne ministre de la culture Rima Abdul Malak. Le Conseil d’Etat avait alors relevé un vice juridique, qui, en soi, n’avait rien d’insurmontable. Il suffirait d’inscrire dans le projet de loi un « motif impérieux » ou un « intérêt général supérieur », comme ce fut le cas pour la loi-cadre sur les restes humains et les biens de personnes spoliées sous l’Occupation, votée par le Parlement en 2023. L’actuelle locataire de la Rue de Valois, Rachida Dati, n’en a toutefois pas fait une priorité. D’après nos informations, aucun nouveau texte n’a d’ailleurs été proposé pour validation au Conseil d’Etat.

Et le sénateur communiste Pierre Ouzoulias de s’agacer : « Nous sommes de nouveau obligés de bricoler des solutions de fortune en votant, comme par le passé, des lois d’espèce pour satisfaire les engagements de la France. » Le 9 avril, les membres de la commission culture du Sénat au grand complet ont d’ailleurs réclamé à Rachida Dati qu’un texte de loi leur soit rapidement transmis. « Nous avons trop attendu. Il est possible de trouver une majorité au Sénat, il faut passer cette première étape », insiste Pierre Ouzoulias.

L’impatience gagne

D’autant que l’impatience gagne les pays africains. Ainsi du Mali, qui réclame depuis 2022 la restitution de 81 objets. « Les recherches de provenance ont été faites, les preuves établies, mais on attend, remarque Daouda Keita, directeur du Musée national du Mali. Il est temps qu’on nous donne une réponse. » Peu probable qu’elle arrive de sitôt dans le contexte de tensions entre Paris et la junte militaire au pouvoir à Bamako, qui a récemment annoncé son retrait de l’Organisation internationale de la Francophonie.

« Macron a été très influent, il a suscité l’étincelle première sur ces questions, souligne l’artiste sud-africaine Molemo Moiloa, cofondatrice, en 2022, d’Open Restitution Africa, une plateforme qui vise à donner une perspective africaine à la problématique des restitutions. Mais, aujourd’hui, les pays les plus actifs sur ces sujets sont l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. » Et de rappeler que, depuis deux cents ans, les Africains s’escriment à retrouver leurs trésors volés. « Mais leurs efforts, leurs succès, ont été largement invisibilisés dans les narratifs qui privilégient les personnalités et musées occidentaux », poursuit la jeune femme.

L’essentiel des connaissances produites sur le pillage des biens culturels pendant la colonisation provient d’institutions occidentales. Dans le cas des bronzes du royaume du Bénin, Open Restitution Africa a calculé que les chercheurs européens ou américains avaient publié huit fois plus d’articles que leurs homologues du Nigeria. Un biais qu’elle entend corriger en valorisant de nouvelles sources, comme l’histoire orale, qui permet de retrouver la place d’objets dont la mémoire s’est perdue. « Les processus de restitutions sont longs et complexes. Beaucoup de personnes veulent s’impliquer mais elles ne savent pas comment s’y prendre », ajoute la Kényane Chao Tayiana Maina, l’autre cofondatrice de la plateforme, dont l’ambition est aussi de mettre à la disposition des Etats comme des citoyens toutes les informations disponibles sur les restitutions achevées ou en cours. Pour la première fois, en janvier, sous l’égide de l’Unesco, les 54 pays membres de l’Union africaine ont été réunis au siège de l’institution à Addis-Abeba, en Ethiopie, pour partager leurs expériences et leurs attentes.

Source :

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com