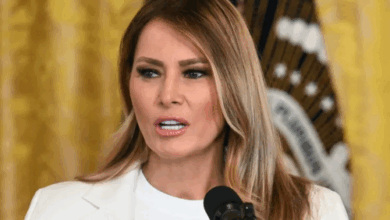

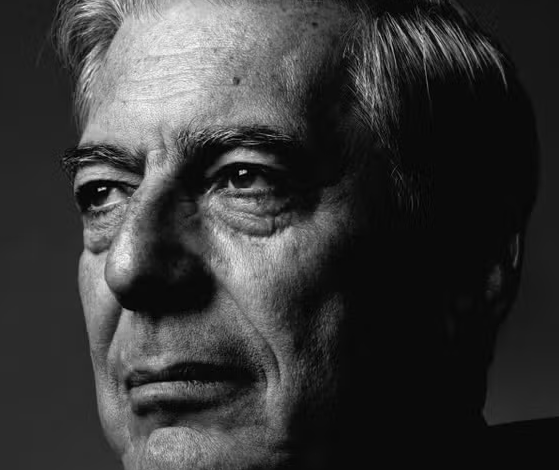

– Il disait que la littérature « a des effets sur nos vies ». Parce qu’« elle dissipe le chaos, embellit la laideur, éternise l’instant et fait de la mort un spectacle » (Eloge de la lecture et de la fiction, Gallimard, 2011). L’écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, grand chef de file des lettres hispaniques contemporaines et prix Nobel 2010, est mort à Lima, dimanche 13 avril 2025. Il était âgé de 89 ans.

Que le texte « agisse » sur nous était une révélation qu’il avait eue « à 5 ans, en Bolivie ». « C’était en 1941, à Cochabamba, dans la classe du frère Justiniano », nous avait-il confié un jour, à Paris, dans son élégant appartement de la rue Saint-Sulpice. Ce choc, insistait-il, était « ce qui lui était arrivé de plus important dans l’existence ». Il avait compris alors qu’on pouvait éprouver physiquement une phrase. Suer sang et eau à la lecture des Misérables, « se traîner dans les entrailles de Paris avec, sur son dos, le corps inerte de Marius » ou même, avec un roman d’Alejo Carpentier, calmer sa peur de l’avion quand le whisky, les somnifères et les anxiolytiques avaient échoué (Comment j’ai vaincu ma peur de l’avion, L’Herne, 2009).

C’est bien sûr cette fascination pour le pouvoir magique de la littérature qui le conduira à écrire. A s’engager. Pour tester l’effet de ses propres mots sur lui et sur les autres.

Né à Arequipa, au Pérou, le 28 mars 1936, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa est le fils unique d’Ernesto Vargas Maldonado et de Dora Llosa Ureta. Ses parents se séparent peu après sa naissance. L’enfant passe les premières années de sa vie avec sa famille maternelle, entre le Pérou et la Bolivie. Son père ne se manifeste jamais, si bien que le garçon grandit dans l’idée qu’il est mort. Un jour pourtant, les parents décident de revivre ensemble et le père réapparaît. Mario a 10 ans. Il fait la connaissance d’un être despotique qui, lorsqu’il a 14 ans, l’expédie à l’académie militaire Leoncio Prado de Lima. Afin qu’il cesse de gribouiller des poèmes et devienne un homme, un vrai. Cette expérience contribue à sculpter son destin. « Avant de connaître l’autoritarisme politique, j’avais connu l’autoritarisme paternel, disait-il. Ma manière de résister fut d’entrer en littérature. »

Cette entrée, Vargas Llosa l’a superbement décrite dans La Tante Julia et le scribouillard (1977, tous les livres de Vargas Llosa sont publiés chez Gallimard). Comme le jeune « Varguitas », le héros de ce magnifique récit autobiographique, il poursuit mollement des études de droit et de lettres à l’université San Marcos de Lima. Parallèlement, il gagne quelques sols en rédigeant des chroniques de cinéma pour la revue Literatura et le journal El Comercio. A ses moments perdus, il s’essaie à l’écriture – ses premières nouvelles seront réunies dans Los Jefes (Les Caïds, 1959).

Membre de la « grande famille » latino-américaine

C’est à cette époque – il n’a pas 21 ans – que surgit dans son existence Julia Urquidi Illanes qu’il voit pour la première fois « nu-pieds et en bigoudis ». De quinze ans son aînée, Julia est sa tante. Elle arrive de Bolivie où elle vient de divorcer et a très envie d’être aimée à nouveau. « Je lui expliquai que l’amour n’existait pas, que c’était une invention d’un Italien appelé Pétrarque et des troubadours provençaux », fait dire l’écrivain à Varguitas. Comme beaucoup de personnages de Vargas Llosa, la piquante Julia ne manque ni d’érotisme ni de perversité. Elle projette d’emmener le jeune scribouillard voir un film intitulé Mère et maîtresse. Bientôt, dans le roman comme dans la vie, la tante et le neveu finissent par s’épouser malgré la différence d’âge, le lien familial et la fureur de leur entourage.

Nous sommes à la fin des années 1950. Vargas Llosa – qui plus tard quittera sa tante Julia pour sa cousine Patricia – ne va pas tarder à découvrir l’Europe. A Madrid d’abord, où il termine ses études et soutient une thèse de doctorat sur le poète moderniste nicaraguayen Ruben Dario. Puis à Paris – il a remporté un concours organisé par La Revue française dont le prix est un voyage en France. En 1958, puis de 1959 à 1966, il passera à Paris « les années les plus décisives de sa vie ». Il travaille à l’Agence France-Presse et à la Radio-Télévision française.

Tout le passionne. Il découvre Beckett, Ionesco, Vilar, Barrault, le Nouveau Roman, la Nouvelle Vague. Paradoxalement, c’est entre Londres, Barcelone et Paris qu’il découvre la littérature sud-américaine. Il devient l’ami de l’Argentin Julio Cortazar, du Mexicain Carlos Fuentes, du Colombien Gabriel Garcia Marquez alias Gabo, l’aîné admiré, le grand ami avec qui il se brouillera à mort pour une histoire – de femme ? de politique ?… en tout cas une histoire que l’un et l’autre se refuseront toujours à commenter.

« C’est à Paris que j’ai découvert que j’étais latino-américain, disait-il. Avant, je ne me sentais que péruvien, sans le sentiment de faire partie d’une grande famille. » Dans les années 1960, cette grande famille incarnera ce qu’il est convenu d’appeler « le boom de la littérature latino-américaine ». Celle-ci émane d’un groupe d’auteurs influencés par les lettres occidentales et le modernisme. Un groupe dont Vargas Llosa – avec Fuentes, Onetti, Borges, Roa Bastos… – sera l’une des plus éminentes figures.

C’est aussi en Europe que, nourri de Faulkner, de Flaubert ou de Hugo, l’écrivain découvre Camus et surtout Sartre. L’auteur de La Nausée le marque de façon indélébile. Il confirme que « la littérature ne peut échapper à son temps ». Qu’elle « n’est ni ne peut être un pur divertissement ». Que « les mots sont des actes » qui forment les consciences. Nourri de ces idées, Vargas Llosa signe en 1963 La Ville et les chiens, un roman inspiré de son passage à l’académie militaire, qui décrit la vie des cadets opprimés par la discipline. Le personnage d’Alberto, le Poète, qui vend à ses camarades des romans pornographiques et des lettres d’amour destinées à leurs bonnes amies, y apparaît déjà comme l’emblème de l’écrivain selon Vargas Llosa. Un insoumis qui insuffle aux autres la force de réinventer leurs vies.

Source :

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com