Traversees Mauritanides – Sélibaby, Bakel et Kayes ont en commun d’être des villes fortement impactées par l’immigration. Leurs jeunesses ne pensent qu’à quitter les zones rurales, pour des aventures de fortunes. Mais la journaliste kaysienne Aoua Sylla, qui vient de publier Mariage à distance sur les femmes de migrants, lève un autre tabou sur la question. Et interroge sur des pratiques à revoir.

L’Association Traversées Mauritanides, qui entretient depuis 2010 la vie littéraire et culturelle du paysage mauritanien, reprend ses rendez-vous Traversées Mauritanides le Plus (TM-Plus). Il s’agit d’activités qui se déroulent hors périodes des Rencontres littéraires, qui se tiennent généralement en décembre et à Nouakchott. Pour ne pas se limiter qu’à la seule capitale, Le Plus constitue donc un supplément, par des rendez-vous mensuels à la Maison de quartier (son siège, à la Cité Plage) et dans les régions du pays. On pourra dire Traversées Mauritanides le Plus ou Thé des Traversées, selon la teneur et le lieu de l’évènement.

Ainsi, après la tenue à Nouakchott en décembre 2024 de sa 15ème édition, un TM Plus a eu lieu à Sélibaby au Guidimakha, du 26 au 29 janvier 2025, avec le soutien de la Délégation de l’Union européenne en Mauritanie sous le signe de trois frontières : Bakel au Sénégal, Kayes au Mali et Sélibaby en Mauritanie. Ces entités partagent des frontières communes, mais aussi des traversées sociales préoccupantes : l’immigration et la culture du voyage à tout prix.

Ces Traversées Plus ont exploré le thème l’immigration dans la sous-région avec des visites dans des établissements scolaires afin de sensibiliser les jeunes sur l’importance de l’école, des études, les méfaits de la drogue en milieu scolaire. Et les dissuader de l’immigration illégale à risque qui constitue un fléau le long de la bande Kayes, Sélibaby et Bakel.

Des enseignants présents

« Merci d’être passés nous voir, dit Fayri Diarra directeur du Lycée de Sélibaby. Nous ne cessons de dire aux élèves que la meilleure manière d’aller à l’aventure c’est d’apprendre. Avec leurs diplômes, de baccalauréat, ils pourront effectuer des inscriptions et espérer obtenir des visas en bonnes et dues formes. Et partir où leur demande sera acceptée ! ». Les mêmes paroles seront transmises à Mounir et au Temple du savoir. Partout on attire l’attention sur l’assiduité et l’exclusion des risques.

Puis direction la Maison des jeunes. Dans l’après-midi du 28 janvier 2025 la salle refuse du monde, pleine comme un œuf. Et pour cause, après les écoles et visites chez des associations, une table ronde prolonge les échanges.

Les invités panélistes sont habitués à de tels sujets : Yacoub Fofana, linguiste et ancien directeur du Lycée de Sélibaby, Mamadou Fadé professeur acteur du GRDR de Bakel et Secrétaire permanent des maires du Bassin du fleuve Sénégal et Aoua Sylla journaliste à I Yayé TV et autrice de Mariage à distance sur les femmes des migrants. Il y a là à s’informer, à écouter : « Il est aujourd’hui difficile, pour moi, de regarder cette jeunesse sans me poser de nombreuses questions, dit Yacoub Fofana. Elle a tout pour apprendre et exceller, mais malheureusement elle est minée souvent par de mauvaises graines. On ne part plus à l’école pour apprendre, mais se distraire, quand d’aucuns ne s’adonnent pas à la drogue et la quête des réseaux de passeurs. Tous rêvent d’immigrer, de partir. Il est urgent de recentrer les préoccupations sur le rôle de l’école et des valeurs qu’elle doit véhiculer ». « Nous ne sommes pas loin du même constat, fait observer de son côté Mamadou Fadé. Mais ça, c’est parce que les jeunes perdent de plus en plus les repères. Il y a là aussi, poursuit-il, une sorte de démission de parents. Peut-être dépassés, pour diverses raisons, ces derniers pensent qu’exhorter leurs enfants au départ peut changer quelque chose à leur propre devenir ».

La complicité des parents : « Nous sommes très conscientes des risques que prennent nos enfants, dit Coumbis, une mère qui a vu trois de ses enfants partir et dont elle n’a toujours pas de nouvelles. Mais nous faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Vous comprenez, personne ne souhaite envoyer sa progéniture sur de périlleux chemins ». Le désespoir des jeunes, et pas seulement. « Il y a là nombre de choses qui incitent au départ, soutient Salou Camara ressortissant de la ville et résidant en France. Suis là, en vacances, mais quand j’écoute les jeunes, et les parents, c’est l’inquiétude qui transparait dans les propos. Ils disent vouloir rester dans leur pays, et tenter des choses. Mais quoi ? Ils ne trouvent pas des mécanismes sur lesquelles s’appuyer pour des projets, ni des accompagnements. L’issue pour eux, et même au péril, c’est de s’extirper des espaces où le désespoir les gagne de plus en plus ». Un hochement de têtes. « Cependant, poursuit-il, je ne pense pas que nous autres ayant fait les meilleurs choix non plus. Nous aurions pu, à l’issue de nos études et expériences, revenir servir notre pays et servir d’exemples en même temps. Mais, par facilité ou doute, nous restons à l’étranger, envoyant ainsi des signaux comme des appels d’air. Sans oublier que, bien souvent, c’est sur le tard que nous intégrons les hautes sphères de là où nous résidons ».

Trouver des voies médianes

Le retour au terroir apparaît, pour beaucoup, comme une incitation : « Partir est bien, renchérit Madame Koumé. Mais revenir est aussi source d’espoir. En étant présent, on voit l’évolution de sa ville et on contribue à son développement. Puis critiquer les choses en adhérant aux quotidiens de ceux qui les vivent. Il suffit de jeter un œil sur la santé ici. C’est piteux ! Au moment où des fils de la région avec des compétences requises préfèrent rester ailleurs ». Zeinebou Babah complète : « Dans le domaine de l’agriculture il y a beaucoup à faire ici. Nous avons des terres fertiles à toutes formes de semences. Pourquoi ne pas venir travailler la terre, qui ne ment pas ! » Les arguments se tiennent : « Je suis content de voir de tels débats ici, avec les jeunes et leurs parents, constate Mounirou Dioum de la ville et membre de l’Organisation Internationale pour les Migrations en mission. Je corrobore ce que la sœur et le grand frère ont dit. Nous devons avoir le courage de revenir chez nous, sans exigences démentielles sur les salaires. Contribuer au bien-être de nos populations est en soi une part de salaire sans prix ! Pour ma part, après des études en France et expériences au Canada, c’est ce qui a motivé mon retour en Mauritanie. Et ici, plus qu’ailleurs, je sens mon utilité ».

Souffrances tues

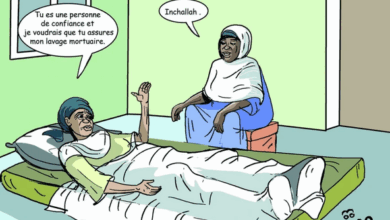

Quant à Aoua Sylla, elle axe son intervention autour de son roman Mariage à distance (Prostyle Editions, 2024). Cet opus narre le quotidien de femmes délaissées. « Nous devons changer notre vision du mariage. Marier ce n’est prendre une femme, de la maison du père à celle du mari. Marier c’est savoir aussi qu’on s’adjoint une personne à soi et qu’on doit être à ses côtés. Autrement dit partager ses quotidiens, ses complicités et tout ce qui va avec. Or, poursuit la journaliste, ce que nous remarquons avec les migrants c’est qu’ils épousent des femmes pour les déposer dans leurs familles restées aux villages, au pays. Telles des objets ! D’aucuns restent des années sans revenir voir ces femmes, et croient que le fait d’envoyer de l’argent pour les besoins alimentaires est suffisant. Non ! Ils oublient que ces femmes ont des besoins autres que manger et se vêtir. Elles ont besoin de quelqu’un à qui parler le soir, à qui murmurer leurs désirs humains. Elles ne sont pas faites que de tissus, d’une langue ou d’un nez à sentir des odeurs passantes. Ces femmes ont besoin de complexité, d’amour, de sexualité à assouvir. Et, pour peu qu’on soit sincère, on sait que nombre d’entre elles ne savourent pas ce qui constitue le fondement même du mariage, à savoir l’intimité conjugale. Elles souffrent de manques, mais n’osent l’exprimer par retenue et poids des traditions. Elles endurent l’absence d’un mari qui vient une fois tous les quatre ou cinq ans, et encore ! »

Des approbations s’élèvent de la salle. «Sans oublier, poursuit Aoua, que l’immigré à chaque retour pour montrer son avoir prend une nouvelle épouse ! Que peut-il offrir à trois, quatre femmes, lors de congés qui n’excèdent pas trois semaines ou un mois ? Qu’on ne se mente pas, nombre de femmes mariées à des migrants demeurent frustrées. Ce qui crée beaucoup de maux chez elles. Elles dépriment, maigrissent, tombent malades sans aucune explication médicale ! »

Les propos d’Aoua Sylla, que d’aucuns trouvent décomplexés et audacieux, attisent l’assistance : « Vraiment très courageux de sa part, dit Hawa Bâ actrice sociale. Elle a abordé un sujet qui ne s’évoque qu’avec des non-dits, et dans des cercles restreints. Or, ces femmes ruminent leurs peines sans écoute. Ce qu’elles endurent relèvent de la violence du genre. Des hommes qui restent absents pendant des années, et elles d’éternelles lavandières de familles sans aucune once de respect. Et il suffit qu’elles fautent, par accident de la nature ou d’abus d’un membre de la famille, pour voir sa réputation trainée dans la communauté et se faire répudier au mépris de toute procédure. Ce livre mérite d’être dans toutes les mains. Les migrants doivent savoir que les épouses laissées derrière eux sont des êtres faits d’os et de nimbes humaines que même leur religion protège dans une limite de temps », conclut-elle.

Le panel modéré, par le journaliste Bios Diallo, a été riche, instructif. Il s’agissait de sensibiliser avec des informations pratiques, sans s’afficher en donneurs de leçons puisque chacun garde en lui les raisons de son désir de partir, d’immigrer. « Les échanges ont été vifs, passionnants mais dans l’écoute et le respect, témoigne Agnès Blasselle Conseillère politique à la Délégation de l’Union européenne. Nous avons eu là un panorama de ce qui se vit dans ce triangle de la sous-région avec des inquiétudes, mais des espoirs subsistent aussi ».

Le rôle et les missions de l’Union européenne et de certains partenaires (GRDR et OIM), sur la migration, l’écoute de la jeunesse et des femmes, ont été salués. L’assistance, composée d’élèves, du corps enseignant, d’autorités et de notables venus de divers villages a apprécié elle aussi ces débats qui lèvent le tabou sur nombre de sujets. Et en…redemande !

Après cette excursion à Sélibaby rendez-vous, ce samedi 15 février 2025 à la Maison de quartier, pour un Thé Mauritanides avec le juriste Cheikhna Mbouh Tandia. Thème : Droit et jeunesse sur les mécanismes juridiques de l’entreprenariat, entre autres, et les pièges à évider.

Bios Diallo et Cheikh Aïdara

Source : Traversees Mauritanides

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com