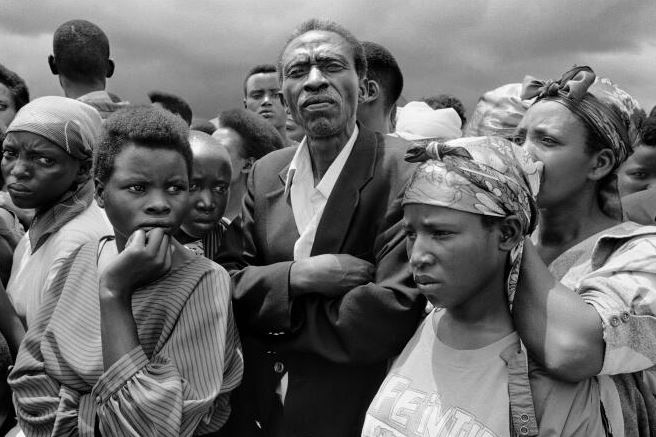

– La France, pendant des années, s’est occupée de la France. Puis, le débat a été tranché, en mars 2021, par le rapport de la commission Duclert sur son rôle avant et pendant le génocide des Tutsi au Rwanda (un million de morts en trois mois, du 7 avril au 17 juillet 1994) : oui, écrivaient les historiens dans leur conclusion, la France s’est « longuement investie au côté d’un régime qui encourageait des massacres racistes » ; au total, « la recherche établit (…) un ensemble de responsabilités, lourdes et accablantes ».

Cette mise au point était salutaire. Le débat qui l’a précédée ne saurait donc être tenu pour vain, quand bien même il a été parasité, pendant trois décennies, par les manipulations d’hommes politiques ou de journalistes attachés à préserver, au choix, l’honneur de la France, celui de François Mitterrand, qui achevait alors son second mandat, ou le leur. Ils le faisaient contre l’évidence historique. Celle-ci a été formellement établie.

Il est donc enfin possible de passer à l’étape suivante. De concentrer l’attention publique, loin de ces remugles, sur le plus important : le travail mené depuis des années par les journalistes, les écrivains, les intellectuels, de Jean Hatzfeld à Gaël Faye, de Jean-Pierre Chrétien à Vincent Duclert, Stéphane Audoin-Rouzeau ou Hélène Dumas, pour s’en tenir à quelques Français notables. Mais aussi sur les jeunes chercheurs qui s’inscrivent dans leur sillage, telle l’anthropologue et documentariste Violaine Baraduc, dont paraît le premier livre, Tout les oblige à mourir, éprouvante et importante enquête sur les infanticides commis lors du génocide par des mères hutu sur leurs enfants nés de pères tutsi.

C’est à cela que peut servir ce 30e anniversaire : marquer, une fois purgée la mémoire française, le moment du retour à la chose même, au crime, à sa réalité concrète, aux victimes, aux responsables, à la confrontation intellectuelle et sensible avec cette réitération, au cœur de la nature humaine, du paroxysme de l’inhumanité. Une confrontation que Violaine Baraduc porte à son épure, tant son sujet relève du plus inacceptable de ce que l’inacceptable a engendré. « L’infanticide, note-t-elle, pourrait être vu comme l’épicentre du phénomène génocidaire : à la fois le point par lequel la violence se lit, et celui où elle est ressentie le plus violemment. »

La mécanique est connue

Son livre déplie cette intuition de départ dans toutes ses dimensions, à travers les histoires de deux mères infanticides, l’une d’intention, ses enfants ayant échappé à sa tentative de meurtre, l’autre de fait, l’une et l’autre à la fois partie prenante de la logique génocidaire et objet de cette logique, dans une soumission qui est un des sujets principaux du livre : comment le fait de se soumettre, ici, en première instance, à sa famille, peut-il mener jusqu’à ce degré d’horreur ?

Le phénomène de l’infanticide génocidaire au Rwanda n’a donné lieu jusque-là à aucune étude systématique. On ignore son ampleur, aucune statistique n’ayant été établie. Mais la mécanique est connue. Il y avait au Rwanda, en 1994, de nombreux couples « mixtes », unissant Hutu et Tutsi. Or, l’appartenance ethnique se transmettait par le père. De sorte qu’une mère hutu pouvait avoir des enfants tutsi. Ce sont certaines de ces mères-là qui ont assassiné ou tenté d’assassiner leurs enfants.

Ainsi de Patricie Mukamana, qui a donné de la mort-aux-rats à deux de ses quatre filles, âgées d’environ 4 et 6 ans, faits qu’elle n’a avoués qu’en 2014, après une condamnation à quinze ans de détention. Et de Béata Nyirankoko, condamnée, elle, à trente ans, bien qu’elle ait renoncé à la dernière minute à tuer ses deux fils de 5 et 12 ans, après avoir voulu les noyer. Puis, elle les a abandonnés, les prétendant morts, et ensuite n’a jamais voulu renouer avec eux.

Source :

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com