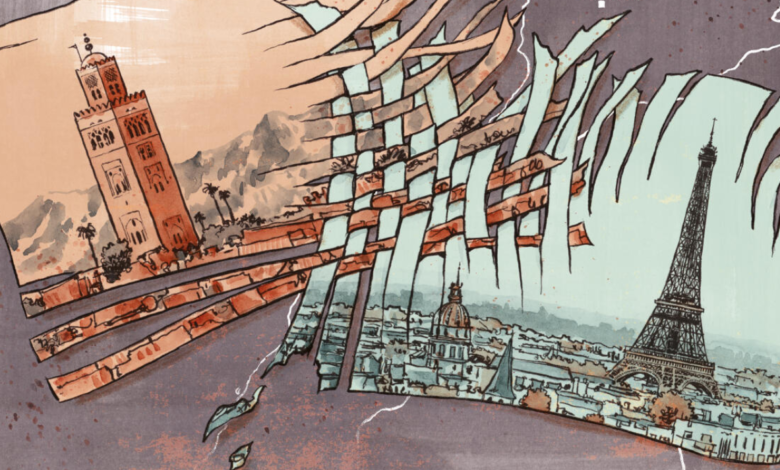

– Récit – « France-Maroc, les lésions dangereuses » (2/3). Même si le royaume chérifien continue de disposer de soutiens politiques et médiatiques dans l’Hexagone, les crispations des dernières années révèlent l’épuisement du lien particulier, tissé pendant des décennies, entre Paris et Rabat.

« Le Maroc au cœur. » Dans la nuit tiède de l’automne parisien, les lettres de lumière ont scintillé, le 9 septembre, sur la façade de l’Institut du monde arabe. Une compassion incandescente sur les bords de la Seine. « Un élan d’affection » pour le « peuple ami » du Maroc, expliquait Jack Lang, le président de l’Institut, le lendemain du séisme qui a dévasté le Haut Atlas, à proximité de Marrakech. Jack Lang, comme bien d’autres, tels Bernard-Henri Lévy, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Rachida Dati, Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin, Dominique Strauss-Kahn (DSK), Tahar Ben Jelloun, d’origine marocaine ou « amis du Maroc » – certains sont familiers des charmes de Marrakech –, ont témoigné avec émotion dans les médias leur solidarité aux Marocains en deuil. Ils ont surtout récusé toute polémique sur l’acheminement des secours ou sur la fin de non-recevoir opposée par Rabat à l’offre d’assistance de Paris. Surtout désamorcer les interrogations. Le paradoxe est saisissant. Au-delà d’une sympathie plus que naturelle dans le drame, le séisme du Haut Atlas a confirmé la permanence en France d’un véritable réseau politique, économique et culturel, bienveillant à l’égard du Maroc officiel : « Mohammed VI est un très grand dirigeant » (Nicolas Sarkozy, le 13 septembre, sur BFM-TV), « Mohammed VI a agi avec la célérité qui convenait » (Bernard Henri-Lévy, dans Le Point du 14 septembre). Pourtant, ce courant ne porte pas, ou ne porte plus, au sommet de l’Etat. Il a échoué à prévenir l’éclatement d’une gravissime crise entre les deux pays. Emmanuel Macron et le roi Mohammed VI ne se parlent plus que très rarement. La visite annoncée du locataire de l’Elysée au Maroc est reportée aux calendes grecques. Et, à Rabat, la presse proche du régime attaque quotidiennement le président français avec une rare virulence.

Le schisme politique entre les deux capitales, que le tremblement de terre a paradoxalement aggravé, révèle l’épuisement des stratégies d’influence jusque-là déployées par le royaume chérifien auprès de la classe politique et médiatique française. Un ressort s’est comme brisé. Il est bien loin le temps où Jacques Chirac couvait d’une sollicitude quasi familiale le jeune roi Mohammed VI, intronisé en juillet 1999. Avant de disparaître, son père, Hassan II, avait demandé à Chirac, qui l’avait toujours consulté sur les affaires du monde arabe, de veiller sur l’héritier du trône, a raconté Jean-Pierre Tuquoi, ex-journaliste au Monde, dans son ouvrage Majesté, je dois beaucoup à votre père. France-Maroc, une histoire de famille (Albin Michel, 2006). On était encore dans les chaleureuses connivences héritées de la « Françafrique ».

Entrées dans le Tout-Paris

C’était aussi l’époque où le palais s’était converti à une communication offensive. Hassan II avait tiré les leçons de la crise née de la parution du brûlot d’un autre journaliste, Gilles Perrault, Notre ami le roi (Gallimard, 1990), enquête dévastatrice sur son régime répressif. Désireux de rénover ses relais à Paris au-delà d’affinités gaullistes très datées, Hassan II avait nommé au poste de conseiller économique André Azoulay, fils d’Essaouira ayant mené carrière à la tête de la communication de Paribas. Ce dernier lui ouvrit les portes de Publicis, qui devint « la société de communication patentée de la monarchie alaouite en France », rapporte Omar Brouksy dans La République de Sa Majesté. France-Maroc, liaisons dangereuses (Nouveau Monde, 2017).

Mohammed VI héritera de ces nouvelles entrées dans le Tout-Paris, même si M. Azoulay sera progressivement mis de côté. Le cercle des « amis du Maroc » s’étoffe alors bien au-delà de la Chiraquie historique, rejointe désormais par les socialistes DSK, Jack Lang, Elisabeth Guigou, Hubert Védrine. Au cœur de la galaxie s’active un homme à l’efficace entregent, le peintre franco-marocain Mehdi Qotbi, nommé en 2011 par Mohammed VI président de la Fondation nationale des musées du royaume. « Le chantre du soft power culturel marocain », titre Jeune Afrique, qui lui consacre un portrait.

L’avantage de cette relation très spéciale est que le Tout-Paris est aussi à Marrakech. La jet-set française y prend ses quartiers d’hiver dans des riads, au luxueux Hôtel La Mamounia ou au prestigieux Royal Mansour, propriété du roi, où Jack Lang est l’invité fréquent de Mohammed VI. Riche de huit festivals (film, rire, magie, danse, etc.), la Ville ocre est un lieu où l’on se presse. On y débat aussi des grandes affaires du monde. La cité a accueilli à quatre reprises les panels de la World Policy Conference, un petit Davos aux hautes ambitions lancé par Thierry de Montbrial, président de l’Institut français des relations internationales.

Son partenaire local n’est autre que l’Office chérifien des phosphates (OCP), toute-puissante entreprise minière du Maroc dont l’influence tentaculaire en fait un véritable Etat dans l’Etat. L’OCP est, du reste, habitué à offrir son concours aux acteurs qui comptent dans l’opinion mondiale, comme l’illustrent sa participation aux Dialogues de l’Atlantique, toujours à Marrakech, en partenariat avec la German Marshall Fund, ou ses dons accordés à l’Atlantic Council, cercle de réflexion américain, et à la Fondation Clinton.

Avec l’OCP et d’autres firmes de lobbying, le Maroc s’est mis au diapason des stratégies d’influence en vigueur dans les grandes capitales. Avec un objectif en ligne de mire : faire admettre son statut de puissance émergente, îlot de « stabilité » et d’« ouverture » dans une région chaotique et, en filigrane, la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental, promue cause sacrée de la diplomatie de Rabat.

Il ne faut sans doute pas exagérer l’influence politique réelle du cercle des « amis du Maroc » en France. Il a surtout mis du liant et du clinquant à des intérêts d’Etat. Ces derniers ont longtemps convergé durant la guerre froide – le Maroc était un allié fidèle de l’Occident – puis, à partir de 2001, dans le combat partagé contre le terrorisme islamiste ; entente stratégique à laquelle il faut ajouter la francophonie et les grands contrats, comme le TGV Tanger-Casablanca. « La relation franco-marocaine est, en elle-même, tellement profonde qu’elle n’a pas besoin de lobbys », souligne Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères. Il n’empêche : ces réseaux avaient jadis joué un efficace rôle d’amortisseur de crise. Lors de la secousse provoquée par la publication de Notre ami le roi, en 1990, ou lors de la crise de 2014 – la suspension de la coopération judiciaire à l’initiative du Maroc après la convocation de son chef des services de renseignement par un juge parisien –, ils ont aidé à remettre la relation bilatérale sur les rails.

Source : – (Le 04 octobre 2023)

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com