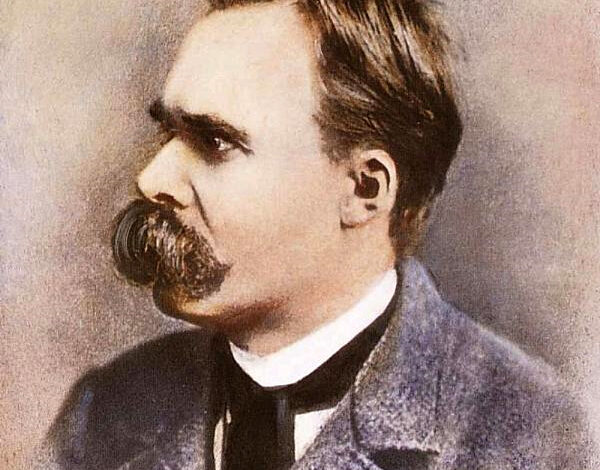

Slate – Longtemps, les philosophes ont ignoré les différences sexuelles, ne les considérant pas comme un objet d’étude. Lorsqu’il fait appel à la distinction entre le masculin et le féminin, Friedrich Nietzsche (1844-1900) inaugure donc une façon de réfléchir les relations humaines qui pourrait être considérée, dans une certaine mesure, comme sexuée.

Il est vrai qu’à son époque, certains penseurs ont pris la défense du mouvement de l’émancipation féminine. C’est le cas de John Stuart Mill, qui a écrit des textes bien connus de Friedrich Nietzsche, en faveur de l’indépendance des femmes. Mais à la différence du premier, le second mène un combat sans merci contre ce mouvement.

Ses écrits contiennent pléthore de remarques au sujet des femmes: certaines relèvent du cliché, d’autres d’une analyse complexe et raffinée de la condition humaine sous le prisme du genre; il mentionne la condition féminine dans des digressions éparses comme dans des passages très argumentés. Ses réflexions sur ce thème n’ont pas une place marginale dans son œuvre, elles ne sauraient se réduire à des préférences personnelles et moins encore à des égarements ponctuels. Bien au contraire, dans mon dernier livre Les Ambivalences de Nietzsche – Types, images et figures féminines, je défends l’idée qu’elles s’inscrivent pleinement dans son entreprise philosophique.

À l’exception de ses premiers textes, les considérations de Friedrich Nietzsche quant aux femmes sont présentes un peu partout dans son œuvre. Elles se trouvent, par exemple, dans de nombreux aphorismes d’Humain, trop humain, dans une séquence de paragraphes du deuxième livre du Gai savoir, dans plusieurs discours d’Ainsi parlait Zarathoustra, à plusieurs reprises dans Par-delà le bien et le mal et dans un certain nombre de passages du Crépuscule des Idoles. Étant donné l’objet d’étude choisi ici, je porterai mon attention en particulier aux passages de Par-delà le bien et le mal dans lesquels Friedrich Nietzsche s’en prend aux femmes qui aspirent à devenir indépendantes.

La lutte impossible

Dans le paragraphe 238 de ce livre, le philosophe affirme qu’il y a un «antagonisme profond» entre hommes et femmes. «Se tromper au sujet du problème fondamental de l’homme et de la femme, nier l’antagonisme profond qu’il y a entre les deux et la nécessité d’une tension éternellement hostile, rêver peut-être de droits égaux, d’éducation égale, de prétentions et de devoirs égaux, voilà les indices typiques de la platitude d’esprit.»

Ce faisant, il pourrait très bien laisser entendre que l’homme et la femme établissent une relation conflictuelle. Dans son optique, concevoir l’existence comme un duel loyal est une condition inhérente à ce qui est noble. Mais depuis ses premiers textes, Friedrich Nietzsche affirme qu’il ne peut y avoir de lutte quand on méprise l’antagoniste, et qu’il n’y a pas de raison de lutter quand on le domine. Il s’ensuit que, pour le philosophe, la relation entre hommes et femmes ne serait pas conçue comme un affrontement entre deux positions qui s’excluent. Car la lutte doit toujours avoir lieu inter pares.

Comment comprendre alors «l’antagonisme profond et la nécessité d’une tension éternellement hostile» entre hommes et femmes? Comment envisager le caractère agonistique d’une telle relation?

«La femme comme une propriété»

Au premier abord, on pourrait supposer que le philosophe incite les femmes à provoquer les hommes en duel, car il souhaite qu’elles ne se comportent pas comme des hommes mais qu’elles ne se laissent pas non plus subjuguer par eux. Néanmoins, en se prononçant sur la façon dont on doit envisager la femme, il affirme qu’un homme profond, bienveillant, rigoureux et dur «ne pourra jamais avoir de la femme que l’opinion orientale. Il devra considérer la femme comme propriété, comme objet qu’on peut enfermer, comme quelque chose de prédestiné à la domesticité et qui y accomplit sa mission.»

En somme, un tel homme concevra la femme comme prédestinée à la sujétion. Friedrich Nietzsche n’hésite donc pas à se montrer opposé au mouvement d’émancipation de la femme déjà présent à son époque.

Lire l’article original

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons.

Source : Slate (France)

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com