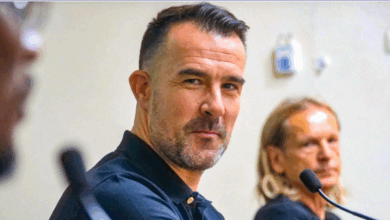

Orientxxi.info – Le parcours de l’équipe nationale du Maroc dans cette Coupe du monde de football est pour le moins exaltant. Emmenés par l’entraîneur d’origine marocaine Walid Regragui, né en région parisienne et qui a pris ses fonctions il y a seulement trois mois, les Lions de l’Atlas ont dépassé toutes les attentes en battant trois anciennes puissances coloniales européennes, et affrontent la France pour les demi-finales.

Des séances de prière de masse en Indonésie aux célébrations dans les rues de la Somalie et du Nigeria, l’équipe marocaine a conquis le cœur de millions de personnes, Africains, Arabes, musulmans et migrants qui tous s’identifient d’une manière ou d’une autre à cette équipe. Les images perdureront : les jeux de jambes du meneur de jeu Hakim Ziyech, le milieu de terrain Sofian Amrabet — surnommé « ministre de la défense » — et ses accélérations, et l’étreinte d’après-match du capitaine de l’équipe Achraf Hakimi envers sa mère, laquelle travaillait comme domestique à Madrid tout en élevant ses enfants.

Mais pour les Marocains, c’est aussi la prise de contrôle des stades qataris qui a captivé le monde : les tambours pulsés, les castagnettes et les chansons élaborées. Un chant fait sauter des dizaines de milliers de personnes, « Bougez ! Bougez ! Li ma bougash, mashi Maghribi » (Bouge, bouge ! Si tu ne bouges pas, tu n’es pas marocain). Les mèmes les plus largement diffusés au Maroc ont été des clips de joueurs et de l’entraîneur s’exprimant en darija (arabe vernaculaire marocain) lors des conférences de presse, et toute la perplexité et l’hilarité que cela a provoqué chez les observateurs occidentaux et arabes. En important la culture des stades marocains à Doha, cette Coupe du monde a également amené le darija sur le devant de la scène mondiale et des débats hyperlocaux sur la langue marocaine et l’identité nationale.

Les commentateurs arabes de foot constituent généralement une ligue à eux seuls, et lors de cette Coupe du monde, ceux de la chaîne qatarie de beIN Sports basée à Doha n’ont pas déçu. Le Tunisien Issam Chaouali est incroyablement éloquent, poétique, voire un peu trop parfois, avec ses multiples références littéraires et historiques. Il a été au top de sa forme pour couvrir ce qu’il appelle « la Coupe du monde des équipes africaines et asiatiques ».

Un moment, il fait référence à Charlemagne et aux conquérants musulmans d’Espagne, puis il cite William Shakespeare — enfin, en quelque sorte : « Ya kun ? Na’am, ya kun ! » (Être ? — ouais, être !) Ensuite, il qualifie Lionel Messi de « maniaque » et de « goule », puis il se met à fredonner la chanson italienne antifasciste « Bella Ciao ». Il crie également aux joueurs et au monde de prêter attention aux changements géopolitiques évidents. Lorsque le Cameroun a marqué contre le Brésil, il s’est écrié « Ya Braziwww, ya Braziww ! » Il imite aussi des accents — « Mama Africa est en train de se lever ». Lorsque l’Allemagne, l’Espagne et le Brésil ont été éliminés, il a fait remarquer : « Les lunes peuvent disparaître, mais les étoiles ne manquent pas ». Lors de la dernière victoire contre le Portugal, ce même commentateur a fini en disant : « Mabrouk aux Arabes, aux Amazighs, aux musulmans, aux Africains », ce qui confirme à quel point la victoire marocaine a fait « accepter » le concept d’amazighité/berbérité.

L’équipe marocaine s’est attiré des éloges bien sûr : son ascension serait le signe « de l’ambition arabe » et de la « fierté arabe ». Ses atouts prouvent qu’« impossible » ne figure pas dans le dictionnaire arabe. Les commentaires arabes autour des Lions de l’Atlas sont enivrants. Dans le contexte d’un système d’État en ruine au Proche-Orient, sur fond de guerres civiles et d’une féroce campagne contre-révolutionnaire en cours, la soudaine possibilité, le temps de 90 minutes de jeu, d’une identité, d’une langue et d’une communauté partagées se fait grandissante, touchant les téléspectateurs à travers le monde arabophone.

Quelle langue, quels traducteurs ?

Sitôt que les interviews d’après-match débutent, des fissures apparaissent dans le miroir. Des traducteurs sont convoqués, des sous-titres arabes sont rapidement ajoutés à l’écran, et ce afin de traduire ce que disent les Marocains lorsqu’ils parlent en darija. L’une des dimensions les plus fascinantes de cette Coupe du monde est de voir la méfiance occidentale à l’égard de la langue et de la culture arabes se conjuguer à l’ambivalence proche-orientale à propos de la langue et de l’identité marocaines. Lors des conférences de presse, de nombreux joueurs marocains et Walid Regragui lui-même ne comprennent pas les questions posées par les journalistes arabophones et ont besoin de traducteurs. Un clip viral montre l’attaquant Hakim Ziyech écoutant patiemment une longue question posée en arabe, puis répondant : « English, please ». Ziyech, comme Amrabet, a grandi en parlant le tarifit, une langue berbère du nord du Maroc. Le défenseur Abdelhamid Sabiri parle le tachelhit, une langue berbère du sud, en plus de l’allemand, de l’anglais et du darija.

Sur les réseaux sociaux, des listes de joueurs amazighs/berbères ont été diffusées, avec des appels répétés aux commentateurs arabes du beIN pour qu’ils cessent de qualifier le Maroc d’équipe « arabe ». Des débats similaires ont eu lieu dans les médias sociaux en Occident : le Maroc est-il africain ou arabe ? Après s’être qualifié pour la demi-finale, le New York Times a tweeté que le Maroc était la première « équipe arabe » à se qualifier pour les demi-finales. Le lendemain, le journal a publié une correction indiquant qu’il s’agissait de la première « équipe africaine ».

Cette Coupe du monde a curieusement amené deux débats spécifiques au Maroc sur la scène internationale : d’une part, peut-on considérer que la langue vernaculaire marocaine est de l’arabe (réponse courte : oui, bien qu’il soit socialement plus facile de dire simplement « d’inspiration arabe ») et d’autre part, le Maroc est-il africain ou arabe ? (réponse courte : les deux.)

Les chercheurs qui étudient la hiérarchie sociolinguistique arabe1 que la langue vernaculaire marocaine est le « mouton noir » de la famille des langues arabes2, systématiquement considérée comme inférieure aux dialectes syrien et égyptien, — même si les Marocains peuvent être considérés comme polyglottes et plus modernes. Le darija est considéré comme peu sophistiqué, incompréhensible, voire comme « non arabe ». Quelques informations de base : les langues vernaculaires arabes sont influencées par des langues préexistantes, le soi-disant substrat ; de sorte que les dialectes levantins sont influencés par l’araméen, l’égyptien ammiya par le copte, et le darija marocain et algérien par diverses langues berbères/amazighes. Les langues berbères, considérées comme faisant partie du groupe afro-asiatique, sont parlées par environ 30 millions de personnes à travers l’Afrique du Nord, du Maroc à l’est de l’Égypte et de la Tunisie au Niger.

La presse occidentale a beaucoup parlé de la façon dont les responsables qataris autorisent les drapeaux palestiniens dans les stades, mais interdisent les drapeaux LGBT. Moins commentée a été la présence du drapeau tricolore amazigh — le drapeau panberbère bleu, vert et jaune, visible dans les tribunes à chaque match marocain (et belge) de cette Coupe du monde. Le drapeau amazigh a été autorisé dans les stades, sauf lorsque les autorités ont confondu ses couleurs avec un drapeau LGBT.

Le retour du darija

Le darija, la langue vernaculaire marocaine, se caractérise ainsi par un fort substrat amazigh, ainsi que par un raccourcissement des voyelles, une phonologie particulière et la présence de mots empruntés au français et à l’espagnol. Des mots comme « tamazight », « daba » (maintenant) et « tamara » (difficulté), tous deux présents dans la musique populaire et les chants de football, rendent également le darija difficile à comprendre pour les proche-orientaux. Et puis il y a des mots arabes qui ont acquis des significations différentes au cours des siècles, car les dialectes lointains ont évolué séparément. Au Levant, « taboon » désigne le four en argile utilisé pour la cuisson du pain ; en Tunisie, le « taboona » est un pain traditionnel délicieusement moelleux.

Au Maroc, « taboun » désigne les organes génitaux féminins. Ainsi, lorsqu’en décembre 2019, l’Algérie, grand adversaire du Maroc, a élu un président nommé Abdelmadjid Tebboune, et que des manifestants sont descendus dans la rue pour remettre en cause les résultats des élections et scander [« Allahu Akbar, tebboune mzowar » (Dieu est grand, ce tebboune est un faux !), il a inspiré des mèmes marocains sur Tebboune.

Mis à part les mèmes et les blagues, le darija nord-africain est depuis longtemps un point sensible pour les panarabistes. Comment une société qui a élevé l’arabe et l’islam aux palais de Grenade peut-elle massacrer aujourd’hui l’arabe standard moderne ? Comment solidifier les liens transfrontaliers quand les Maghrébins parlent un « patois » incompréhensible ? Le président égyptien Gamal Abdel Nasser envoyait des professeurs d’arabe en Algérie indépendante pour enseigner aux habitants l’arabe « approprié » au lieu du français ou du dialecte local. Pour les Arabes du Proche-Orient, le darija et les noms de famille marocains sont les indicateurs les plus forts de l’altérité marocaine. Et c’est historiquement dans les rivalités de football et plus récemment, dans le cadre des shows télévisés montrant les talents de la musique arabe que des tensions surgissent autour de ces différences.

Lors des tournois de football — le plus souvent la Coupe d’Afrique — les commentateurs du Proche-Orient ont du mal à prononcer les noms de famille marocains, observant que si les prénoms des joueurs marocains sont arabes, leurs noms de famille sont, bien sûr, différents. Même lors de cette Coupe du monde, cela a été pour le moins amusant d’entendre les commentateurs du Proche-Orient essayer de prononcer les noms de famille marocains Aguerd, Regragui, Ounahi, Tagnaouti). Et dans les émissions de musique arabophone comme « This Is the Voice » et « Arab Idol », les participants marocains se voient obligés de subir ce rite de passage où leur langue est régulièrement tournée en ridicule et où parfois on leur dit brusquement d’aller apprendre l’arabe. Il est donc un peu irréel de voir les commentateurs arabes se répandre soudain en louanges lorsque l’entraîneur marocain Walid Regragui donne une conférence de presse en darija, et de les voir répéter en souriant certains mots en darija : drari (les garçons) et bezaf (beaucoup). « Maintenant, tout d’un coup, vous considérez tous les Marocains comme des Arabes ? », a tweeté Safia, une jeune créatrice.

Enseigne la science politique et les études africaines à l’université Columbia (New York)

Source : Orientxxi.info

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com