Le Monde – Samedi 1er octobre à Ouagadougou, il s’en est fallu de peu pour qu’un des cauchemars des autorités françaises ne devienne réalité. Un cauchemar lentement instillé par la Russie et qui aurait probablement fait le bonheur de Vladimir Poutine, engagé depuis une dizaine d’années sur le continent africain dans une grande et multiple entreprise d’affrontements avec l’Europe en général, et la France en particulier.

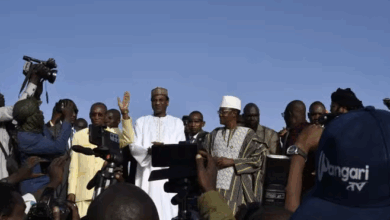

Samedi, au Burkina Faso, l’issue du coup d’Etat lancé la veille par le capitaine Ibrahim Traoré (34 ans), et d’autres jeunes officiers mécontents, contre la junte installée depuis huit mois à la tête du pays, était encore incertaine. Les putschistes ont alors accusé la France d’offrir une protection à celui qu’ils avaient décidé de renverser, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, un « vétéran » âgé de 41 ans.

Dans les rues de la capitale, des manifestants brandissant des drapeaux russes s’en sont alors pris aux symboles de la présence de l’ancienne puissance coloniale française : ambassade, lycée, Institut français, centre culturel, caserne Kamboinsin où stationnent des forces spéciales françaises engagées depuis 2013 dans la lutte antiterroriste au Sahel et qui, l’année suivante, avaient exfiltré l’ex-président renversé, Blaise Compaoré, un allié de longue date de Paris.

Construction d’un narratif

Et si la colère d’une population éreintée par les violences djihadistes au nord et à l’est du pays (2 000 morts, 10 % de la population déplacés) s’agrégeait à la lutte que les militaires se livrent ? Et que la situation dégénère en pillage de biens, voire de violences à l’encontre des quelque 3 000 Français vivant dans la capitale ? Le tout sous le regard lointain, mais très intéressé, de Moscou ?

Depuis des mois, la Russie souffle, par le biais des réseaux sociaux et de quelques bataillons d’activistes, sur les braises des ressentiments antifrançais qui, au Burkina Faso comme au Mali voisin, couvent depuis leurs indépendances respectives, il y a plus de soixante ans. « Notre priorité, pendant les premières quarante-huit heures, a été de délivrer un double message. Premièrement, la France ne prend pas parti dans une crise interne burkinabée et, deuxièmement, la ligne rouge à ne pas franchir est la sécurité de nos ressortissants, relate une source officielle française. Heureusement, l’agenda des militaires burkinabés ne s’est pas joint à celui des mouvements prorusses antifrançais, le calme est vite revenu. »

Le pire a été évité mais les images de l’ambassade attaquée et de l’Institut français vandalisé sont autant de signes manifestes d’animosité envers la France. En parallèle avec une influence croissante de Moscou ? Lorsque les putschistes menés par le capitaine Ibrahim Traoré ont finalement emporté la mise, leur chef a déclaré, sur Radio France internationale : « La Russie est un Etat comme les autres. On est déjà en partenariat, comme vous pouvez le constater. » Si les drapeaux russes brandis dans les rues de la capitale étaient flambant neufs, « nous n’avons pas relevé de trace d’implication russe, directe, dans ce coup de force », se rassure le diplomate.

La source officielle française reconnaît cependant que la Russie est parvenue à construire en Afrique de l’Ouest « des réseaux d’influence extrêmement puissants grâce à des investissements relativement importants auprès d’activistes et de réseaux de la société civile ». L’objectif est la construction d’un narratif destiné aux opinions publiques d’un certain nombre de pays africains. Principalement ciblés sont ceux de l’ancien pré carré français.

Il s’agit notamment d’y répéter à l’envi que la France soutient des régimes illégitimes et corrompus. On dénonce ainsi le soutien aux Gnassingbé, père et fils, au pouvoir depuis 1967 au Togo ; tout comme à la famille Déby au Tchad. En Côte d’Ivoire, on reproche à la France d’avoir déboulonné Laurent Gbagbo pour y installer Alassane Ouattara à sa place. Quant au Sénégal, c’est la présence économique jugée démesurée des entreprises françaises qui est montrée du doigt.

Autant de thèmes qui résonnent toujours sur le continent. « Les Africains ne supportent plus le paternalisme inconscient des diplomates ou des militaires français », affirme Laurent Bigot, ancien diplomate africaniste et désormais consultant. « La France a des principes à géométrie variable. Parfois nous validons des élections frauduleuses. Nous condamnons certains coups d’Etat, nous en tolérons d’autres. Nous nous hystérisons sur l’islam au Sahel, mais nous traitons avec l’Arabie saoudite. Même s’il est objet de manipulations, le sentiment antifrançais est une lame de fond dans tout l’espace francophone », analyse-t-il.

C’est à Bamako que ce sentiment s’exprime le plus ouvertement. Terrible retournement de l’histoire pour Paris : après une décennie de présence militaire française, le Mali est désormais perçu comme « la plate-forme russe de déstabilisation régionale ». Le Niger et la Côte d’Ivoire, les deux alliés les plus proches de la France, sont régulièrement la cible d’attaques par les réseaux d’influence prorusses.

Divorce consommé au Mali

Le divorce franco-malien est consommé depuis dix-huit mois et l’annonce de la fin de l’opération « Barkhane » au Mali, achevée le 15 août. Entre-temps, les mercenaires russes pilotés par le Kremlin ont pris leurs quartiers au Mali, se substituant aux militaires français. « L’offre de [la société de sécurité privée russe] Wagner est devenue un projet politique », regrette un diplomate français.

Fin septembre à New York, lors de l’Assemblée générale des Nations unies, le colonel Abdoulaye Maïga, premier ministre de transition de la junte malienne installée depuis août 2020, a délivré un discours encore plus hostile à la France que son prédécesseur, un an plus tôt. Le représentant malien a pourfendu « les autorités françaises (…) transformées en une junte au service de l’obscurantisme », les accusant de « pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes », sans manquer de saluer « les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et la Russie ».

Source : Le Monde

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com