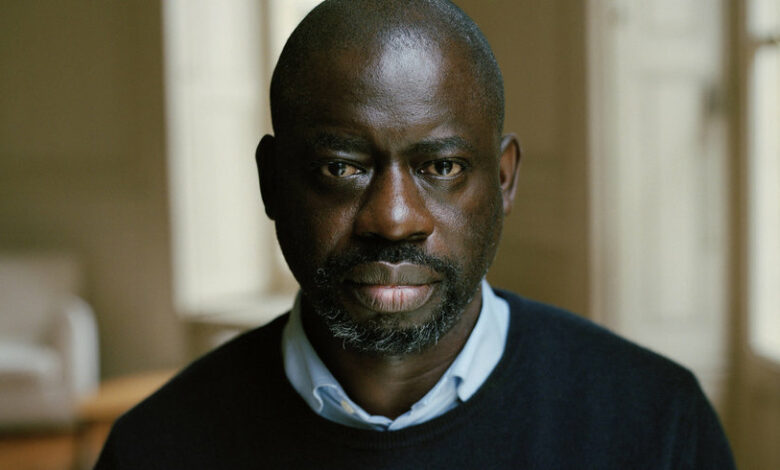

Le Temps – Felwine Sarr est un des intellectuels africains les plus actifs et les plus discutés sur la scène francophone et au-delà. Après des études d’économie en France, il enseigne cette discipline pendant treize ans à l’Université Gaston-Berger à Saint-Louis du Sénégal. Désormais, il est professeur de philosophie africaine à Duke University, aux Etats-Unis.

En 2021, il est l’invité de la chaire de français de l’EPFZ. Afrotopia (Philippe Rey, 2016) est un best-seller mondial. Auteur de plusieurs essais, d’œuvres de théâtre et de récits, Felwine Sarr est chargé, en 2018, avec Bénédicte Savoy, du rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. A Dakar, il fonde les Ateliers de la pensée en compagnie du philosophe Achille Mbembe. Sa maison d’édition Jimsaan, créée avec l’écrivain Boubacar Boris Diop, publie entre autres, à prix local, les œuvres du Prix Goncourt 2021 Mohamed Mbougar Sarr, en coédition avec Philippe Rey. Tous ces aspects de son travail sont largement répercutés dans la presse, jusqu’aux colonnes du Temps (17.04.2021).

Aussi, en cette rentrée 2022, quand on demande un entretien à l’auteur de Les lieux qu’habitent mes rêves (L’Arpenteur/Gallimard), il insiste pour que cette rencontre soit consacrée à son roman: «Je lutte contre un enfermement dans la figure de l’intellectuel-essayiste: même quand je publie de la fiction, on souhaite me faire parler d’idées. Mais mon vrai lieu, c’est le travail littéraire, depuis Dahij, ces proses brèves avec lesquelles j’ai forgé ma langue.» Dans ce «combat spirituel», paru en 2009, il écrivait: «Ce livre est un djihad. Une guerre intérieure. Un djihad pour sortir de moi-même, de ma race, de mon sexe, de ma religion, de mes déterminations. Un djihad pour aller vers moi-même.» Une «kalachnikov, arme du désir de liberté», chargée de références poétiques, musicales et spirituelles comme l’est également Les lieux qu’habitent mes rêves.

Loin de Caïn et Abel

Donc, depuis Dakar, où l’écrivain passe une partie de son congé sabbatique, devant la grande bibliothèque qu’on devine chargée d’écrits du monde entier, il sera donc surtout question de littérature. Les lieux qu’habitent mes rêves met en regard le destin de jumeaux, Fodé et Bouhel. Le premier est resté au Sénégal où il exerce le métier de menuisier et vit heureux avec une consultante, Marème. Il devient l’héritier spirituel d’un sage, Ngof, et doit prendre en charge l’initiation des jeunes gens selon le rite sérère. Bouhel étudie la sémiologie et la littérature comparée à Orléans.

«Je voulais écrire un roman sur la fraternité qui s’inscrive contre le stéréotype des frères ennemis, en rupture avec les récits fratricides, la rivalité entre Caïn et Abel. Une relation où le lien biologique libère et protège. Les deux frères ont la même matrice culturelle mais leurs choix divergent. Leur amour résiste à la distance physique, transcende les obstacles.» Quand Bouhel se trouve en grand danger, qu’un drame l’envoie en prison, Fodé, au loin, se reproche de ne pas avoir veillé assez attentivement sur son frère, trop occupé à accompagner les jeunes à travers le rituel. «A qui doit-on le soin? Fodé se trouve en conflit entre les exigences de sa communauté et le cercle le plus proche. Il y a une géométrie de l’attention à respecter sans faillir ni défaillir.»

Les lieux qu’habitent mes rêves est construit selon deux axes géographiques: Nord-Sud, entre le Sénégal et la France; Est-Ouest, de la France à la Pologne, car Bouhel vit une histoire d’amour avec Ulga, une étudiante en physique spatiale, venue de Varsovie. «Sans être programmatique, je voulais montrer deux univers symboliquement dominés – «l’autre Europe» et l’Afrique. Leurs étudiants sont «acceptés mais pas accueillis» à l’Ouest comme le dit Ulga. Elle et Bouhel se rapprochent dans la solidarité de leur étrangéité.»

Etre à sa juste place

Autre point d’ancrage, la Suisse. Quand Bouhel doit se reconstruire après un drame qui a ruiné sa relation amoureuse, ses études et son rapport à lui-même, il se réfugie à Genève, ville où il avait déjà trouvé un appui autrefois. «Dans l’imaginaire, la Suisse est ce lieu clos aux portes duquel les guerres s’arrêtent. Une oasis pour se reposer du combat, une enclave irréelle, une métaphore.» D’abord serveur dans un café, Bouhel trouve un emploi dans l’édition des anciens textes d’un monastère, rejoignant ainsi les copistes du Moyen Age. «Il a bouclé la boucle et trouvé un rapport juste à soi et aux autres. Il est au bon endroit, à sa juste place.»

En Pologne, Wlad, le frère d’Ulga, diagnostiqué schizophrène, caresse une étrange utopie. Il s’agit de faire revenir le pape Wojtyla, qu’il croit toujours vivant. Il reviendra de son exil pour sauver son pays de la déréliction morale. Entre le voyage mystique de Fodé et la dérive délirante de Wlad, la frontière est mince. «Les grands visionnaires, les errants, les mystiques et les fous se rejoignent souvent. Ils sont d’ailleurs tous privés de légitimité. Mais si la démarche initiatique de Fodé est acceptée socialement, appuyée sur un grand récit commun, Wlad dérange l’ordre établi. La solution qu’il propose est risible, pourtant sa visée n’est pas si incongrue: il s’agit toujours d’élargir le champ de la conscience humaine. Et de tenir le mal à distance, de l’empêcher de gangréner le corps social.»

Quand un univers spirituel a été nié et détruit comme les religions africaines l’ont été, il survit sous forme de relique ou de folklore

La traversée qu’entreprend après sa mort le maître de Fodé, Ngof, peut rappeler celle du bardo par les défunts dans la spiritualité bouddhiste. C’est tentant quand on sait la place que celle-ci tient dans la réflexion de Felwine Sarr, maître en arts martiaux. «Le voyage des âmes après la mort est un motif dans toutes les mythologies. Je vois plutôt un lien entre le monde sérère d’où sont issus les jumeaux et les croyances chrétiennes.

Quand un univers spirituel a été nié et détruit comme les religions africaines l’ont été, il survit sous forme de relique ou de folklore. Fodé maintient la légitimité du grand récit qui fonde sa culture. Quand Bouhel doit se reconstruire après le drame, il trouve un moment de l’aide auprès d’un moine, frère Tim, dans la discipline d’un couvent. Je fais se rencontrer Ngof et le religieux: tous deux cherchent une réponse à la question du sens de la vie dans leur propre mythologie.»

Habiter le monde des rêves

Les femmes sont les figures fortes du roman. Elles sont dans l’action: «Na Adama, la mère des jumeaux, est une femme puissante qui fait de sa maison un lieu de sérénité en lien avec le cosmos. La mère d’Ulga, la femme de Fodé, Marème maintiennent l’équilibre entre les tensions et réparent les failles. Avec Ulga, Bouhel peut former un couple égalitaire. J’ai voulu restituer le côté lumineux des existences en dépit du cynisme ambiant. Je ne suis pas naïf, je connais la noirceur du monde mais il n’y a pas que cela.»

Source : Le Temps (Suisse)

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com