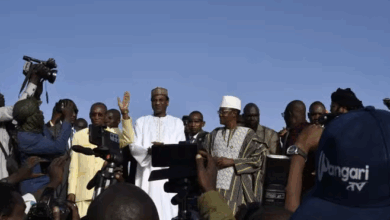

Le Monde – Tout le monde en convient à Paris comme à Bruxelles : l’arrivée des mercenaires de la société privée russe Wagner illustre la « fuite en avant » de la junte au pouvoir au Mali depuis le coup d’Etat de mai 2021. Mais, après l’annonce, le 9 janvier, de sanctions très dures de la part de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) à l’encontre du régime du colonel Assimi Goïta, la situation demeure extrêmement floue sur les conditions du maintien des forces françaises, européennes et onusiennes dans un pays ciblé par les djihadistes.

Le sujet a fait l’objet de longues discussions, vendredi 14 janvier, à Brest, lors de réunions des ministres des affaires étrangères et de la défense des Vingt-Sept. Alors que, avant Noël, Paris laissait régulièrement entendre que le report des élections maliennes prévues initialement en février et surtout l’arrivée du groupe Wagner seraient « une situation inacceptable », comme l’avait notamment déclaré la ministre des armées, Florence Parly, à France 24, le 6 décembre, tout semble être fait aujourd’hui pour gommer ce qui apparaissait comme une ligne rouge et gagner du temps.

Les mises en garde à l’égard de Bamako et de Moscou n’ayant pas fonctionné, la France est aujourd’hui aux avant-postes de cette manœuvre diplomatique doublée d’un défi sécuritaire. A trois mois des échéances électorales françaises, l’exercice est acrobatique, personne ne s’en cache au sein du ministère des armées ou au Quai d’Orsay. Mais les apparences sont sauves, le ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ou Mme Parly ayant toujours pris soin d’éviter la moindre déclaration liant le destin de l’opération « Barkhane », déployée au Mali depuis 2014, à ce changement de donne géopolitique. « Nous aviserons le moment venu », avait encore affirmé la ministre des armées à France 24.

D’après nos informations, rien n’est donc décidé sur un éventuel retrait. A ce stade, les Français privilégient même plutôt, avec leurs partenaires européens, l’option du maintien de leur engagement. Le tout, comme l’a répété M. Le Drian vendredi, en accroissant la pression sur la junte afin de la persuader d’accepter la tenue d’élections le plus tôt possible, et non dans cinq ans comme elle l’a esquissé. Un certain nombre de figures politiques maliennes soupçonnées de faire « obstruction à la transition » devraient ainsi être sanctionnées par les Européens.

La situation « n’est plus une affaire franco-malienne »

Tout l’enjeu aujourd’hui pour Paris, dont les relations avec la junte sont exécrables, est de ne pas apparaître trop seule dans cette gestion de crise. « La situation au Mali et au Sahel est une affaire africaine et européenne, ce n’est plus une affaire franco-malienne », a ainsi assuré, le 12 janvier, M. Le Drian.

Au-delà de l’affichage diplomatique, les problèmes qui se posent sont aussi militaires et opérationnels. L’Union européenne (UE), investie au Mali à travers une Mission de formation initiale des militaires maliens, appelée EUTM, va-t-elle poursuivre ses activités ? « Nos missions vont continuer pour l’instant », a indiqué, jeudi, Josep Borrell, le haut représentant européen pour les affaires étrangères, en signalant que l’UE avait suspendu son aide budgétaire à l’Etat malien : « Nous voulons rester engagés, mais cela ne doit pas se faire à n’importe quel prix. »

Malgré de nombreuses insuffisances, l’EUTM est en effet le premier maillon de formation des Forces armées maliennes (FAMa). La présence de mercenaires de Wagner ou du moins d’instructeurs russes – plus de 200 à Tombouctou, comme l’a reconnu la junte, le 5 janvier – pose donc particulièrement problème à l’UE, car elle pourrait se retrouver à former et équiper des Maliens passés au préalable entre les mains des Russes. En République centrafricaine, où les mercenaires de Wagner sont omniprésents, l’UE a, en décembre, suspendu pour ces raisons l’essentiel de ses activités. A ce jour, « leur présence n’est pas aussi importante au Mali qu’en RCA », a observé M. Borrell, « mais le risque que la situation s’aggrave est évident ».

La question de la formation initiale des soldats maliens n’est pas moins anodine pour la coalition de forces spéciales européennes « Takuba ». Sur le strict plan géographique, « Takuba » et les Français de l’opération « Barkhane » n’interviennent pas dans la même zone que les militaires ou paramilitaires russes. Ces derniers sont pour l’instant plutôt déployés dans le centre du Mali, notamment à Tombouctou, tandis que « Takuba » et « Barkhane » sont autour de Gao, Gossi et Ménaka, à quelques centaines de kilomètres de là. Mais jusqu’ici le cœur du travail de « Takuba » était de faire de l’accompagnement au combat des soldats maliens après leur passage par l’EUTM…

A Brest, la ministre suédoise Ann Linde a, elle, déjà annoncé le non renouvellement du mandat d’un an des troupes suédoises (une centaine), au sein de « Takuba ». « Nous savons désormais qu’il y a le groupe Wagner et, s’il gagne en influence, nous ne pourrons pas continuer », a-t-elle dit. D’autres pays, que la France avaient convaincus ces dernières années de participer à la coalition européenne, vont-ils eux aussi se désengager ? Les débats en ce sens pourraient gagner en intensité à Berlin, alors que le Bundestag doit renouveler pour sa part, en mai, le mandat encadrant le déploiement de soldats allemands au Mali (environ 1 300), notamment dans l’EUTM.

Nouvel angle d’attaque contre la présence française

D’autant que les autorités maliennes ont ouvert un nouvel angle d’attaque contre la présence française, mercredi 12 janvier, au sujet des ravitaillements aériens. Alors que les opérations antidjihadistes menées par les militaires français et maliens se poursuivent officiellement sur le terrain, la junte a contesté pour la première fois le survol de son territoire par un appareil de transport logistique français de type A 400M. Celui-ci effectuait une liaison entre Gao et Abidjan, en Côte d’Ivoire, où la France dispose d’une importante base arrière militaire.

Selon des documents que Le Monde a pu consulter, le survol du Mali par des avions militaires avait été soigneusement préservé des sanctions prises par la Cedeao le 9 janvier, notamment de la fermeture des espaces aériens de tous ses Etats membres. « Nous considérons que ces interdictions de vol ne concernent pas les vols militaires », a insisté jeudi Florence Parly, depuis Brest. Les autorités maliennes semblent avoir fait le choix d’une interprétation plus restrictive, alors même qu’un accord de coopération entre Paris et Bamako datant de 2013 et révisé en 2020, encadre ces survols.

Si sous la pression des Russes, la France et ses partenaires décidaient de quitter le Mali, ou se trouvaient évincés de facto par la junte, rien ne dit qu’un transfert de « Takuba » dans un pays frontalier soit possible. Le Niger, par exemple, où les Etats-Unis sont très présents, et où l’état-major des armées a renforcé son implantation ces derniers mois dans le cadre de la réorganisation de « Barkhane », a fait savoir qu’il ne souhaitait pas de ce type de coalition sur son sol.

La question des 13 000 casques bleus

Reste enfin la question du sort des quelque 13 000 casques bleus de la Mission des Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma). Sur le terrain, ce sont eux les plus concernés par la réorganisation de « Barkhane » et la cohabitation avec les Russes. Une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies a eu lieu, le 11 janvier, au sujet du Mali, mais aucune décision n’en est sortie. « Le mandat de la Minusma arrive à son terme en juin, la question n’est donc pas urgente », indique une source diplomatique. « Plus le temps passe, plus les Etats contributeurs, européens en particulier, vont se poser des questions. J’ai du mal à penser que l’on puisse rester si la junte ne fait rien et si les Wagner pillent, violent et captent les ressources », pronostique cependant ce diplomate.

Source : Le Monde