Le Monde – Récit – Le procès de quatorze personnes accusées d’avoir contribué à l’assassinat du président du Burkina Faso et de membres de son entourage en 1987 a commencé, lundi, à Ouagadougou. Avec un absent de marque : Blaise Compaoré, l’ex-ami de Sankara, qui lui avait succédé lors de ce putsch.

Un présage, une intuition ? « Si un coup d’Etat a lieu contre moi, cela ne peut venir que de Blaise. Il connaît toutes mes habitudes. » Cette phrase, prononcée en 1987 par Thomas Sankara, était-elle prémonitoire ? Son ami Blaise Compaoré est-il bien l’homme qui, il y a trente-quatre ans, a ordonné de le tuer pour lui succéder à la présidence du Burkina Faso ? Comme dans une tragédie shakespearienne, Compaoré a-t-il participé à l’assassinat de son frère d’armes et à celui de douze de ses compagnons, le 15 octobre 1987, à Ouagadougou ? C’est à ces questions, et à beaucoup d’autres, que le tribunal militaire de la capitale burkinabée doit répondre à partir du lundi 11 octobre.

Blaise Compaoré, exilé en Côte d’Ivoire depuis qu’il a été chassé du pouvoir en 2014, ne se présentera pas devant ses juges. Me Pierre-Olivier Sur, son avocat français, boycottera également ce rendez-vous judiciaire, « une mise en scène politique et non un procès équitable », assure-t-il. « Le président Compaoré ne se rendra pas devant cette juridiction d’exception, confirme Me Sur. De plus, il bénéficie de l’immunité en tant qu’ancien chef d’Etat et n’est visé par aucun mandat d’arrêt international, car celui qui a été délivré à son encontre a été annulé par la Cour de cassation du Burkina en avril 2016. » L’avocat de la famille Sankara, Me Prosper Farama, veut croire, lui, aux vertus de ce procès : « Même sans la présence de Blaise Compaoré, il est important qu’il se tienne. Cela fait trente-quatre ans que le peuple burkinabé a soif de justice. »

Blaise Compaoré, ainsi que son ex-bras droit, Gilbert Diendéré, sont poursuivis pour « attentat à la sûreté de l’Etat », « complicité d’assassinat » et « recel de cadavres ». Diendéré, ancien chef d’état-major, est déjà en prison pour une tentative de putsch remontant à 2015. Parmi les douze autres accusés, tous des militaires placés en liberté provisoire, un seul, Hyacinthe Kafando, le chef du commando suspecté d’avoir assassiné Sankara, demeure introuvable.

Il aura fallu attendre la fin du long règne de Compaoré, de 1987 à 2014, et la clôture de l’enquête lancée en 1997 sous l’impulsion de Mariam Sankara, la veuve de son prédécesseur, pour que s’ouvre enfin un procès. Au cours de cette instruction au tribunal militaire, menée par le juge François Yaméogo, une centaine de personnes ont été auditionnées, une reconstitution des faits sur le lieu du crime a été organisée. La dépouille de l’ancien révolutionnaire a même été exhumée pour des analyses ADN, lesquelles n’ont pas permis d’identifier formellement son corps.

L’icône et son double

Tout au long de cette audience, prévue pour durer plusieurs mois, ce pays de 21 millions d’habitants va donc se replonger dans un passé tragique, au plus près d’un capitaine qui a marqué l’histoire nationale. Ses admirateurs, nombreux parmi la jeunesse du continent, gardent de « Thom Sank » le souvenir d’un révolutionnaire panafricain intègre et populaire, une icône réputée pour ses positions anti-impérialistes et son franc-parler. Ils savent aussi à quel point son destin est indissociable de celui de Blaise Compaoré.

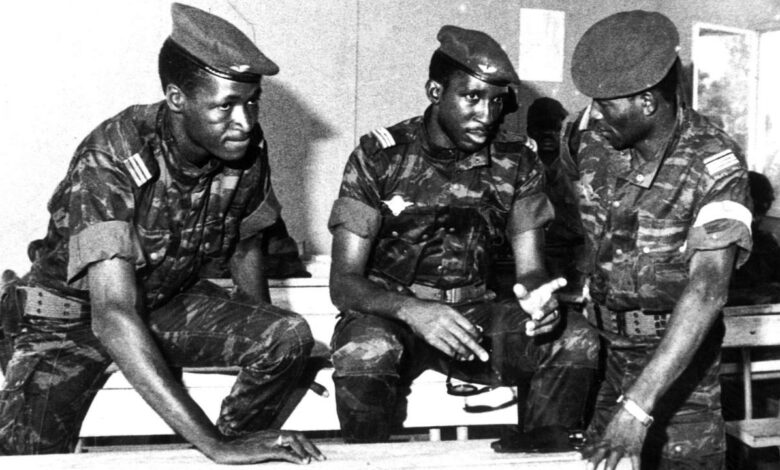

Les deux militaires se croisent une première fois sur un champ de bataille en 1974, lors d’affrontements entre le Mali et la Haute-Volta (l’actuel Burkina Faso) à la suite d’un différend frontalier. Quatre ans plus tard, lors d’un stage de parachutisme au Maroc, Sankara et Compaoré apprennent à se connaître vraiment. Si les contraires s’attirent, ces deux-là en sont la preuve. Le premier, alors âgé de 29 ans, est souriant, décomplexé, parfois taquin ; il a l’âme d’un leader, son charisme inspire confiance. Compaoré, 27 ans, c’est tout l’inverse : avec son visage peu expressif, il est de ces hommes insondables, doués pour mesurer d’instinct ce qu’une rencontre ou une situation peut leur rapporter. « Thomas nous a imposé Blaise comme étant son bras droit, raconte Boukary Kaboré, ancien commandant d’un bataillon d’intervention et proche de Sankara. Mais Blaise était froid et réservé, constamment en retrait, toujours présent mais sans participer aux débats. Il n’a jamais été un politicien ni un orateur. » Dominique Titanga Zoungrana, ancien membre des Comités de défense de la révolution (CDR), confirme cette analyse : « Je pouvais discuter avec Thomas pendant deux heures sans que Blaise, assis à côté, ne dise un mot ou ne fasse une réflexion. Il écoutait les conversations en scrutant les gens de la tête aux pieds. »

Les deux hommes s’entendent comme des amis, bientôt comme des frères, et finissent par tracer ensemble un ambitieux projet panafricain et anti-impérialiste. « Blaise Compaoré voulait remettre l’ensemble du système politique en cause et il a rejoint Sankara sur ce point », précise Bruno Jaffré, auteur de la Biographie de Thomas Sankara (L’Harmattan, 2008). Entre eux se noue une confiance absolue, bien au-delà de la sphère publique. Compaoré, orphelin, trouve chez les Sankara la chaleur d’une famille de onze enfants. « Il venait manger tous les jours à la maison et mon père l’aimait comme son propre fils, se souvient Valentin Sankara, frère cadet de Thomas. Dans les familles africaines, on protège les meilleurs amis de ses enfants davantage que sa propre progéniture. »

A la faveur d’une succession de coups d’Etat au début des années 1980, le bouillonnant capitaine Sankara, très populaire dans les rangs de l’armée, est promu secrétaire d’Etat à l’information en 1981, puis premier ministre en janvier 1983. Quelques mois plus tard, il décide de s’emparer du pouvoir pour engager de profonds changements et « balayer un régime impopulaire, de soumission au néocolonialisme ».

Le 4 août 1983, les soldats d’élite du Centre national d’entraînement commando (CNEC) de Pô, dirigés par son ami Blaise, entrent dans Ouagadougou. Une foule en liesse les guide à travers la ville. Thomas Sankara est nommé président de la Haute-Volta, qu’il rebaptise l’année d’après « Burkina Faso », ce qui signifie, en associant plusieurs langues locales, « pays des hommes intègres ». Au sein du Conseil national de la révolution (CNR), Compaoré fait partie du premier cercle, en compagnie d’Henri Zongo et de Jean-Baptiste Lingani. Espérait-il déjà, à cet instant, devenir le chef ?

« Elle a torpillé la révolution »

Dans une allocution diffusée à la radio, dans la soirée de ce même 4 août 1983, Sankara invite les habitants à rejoindre les CDR, appelés à devenir des organes de pouvoir sur tout le territoire. Avec une énergie et une intégrité que personne ne conteste, il lance ensuite une série de réformes destinées à développer l’agriculture, notamment l’agroécologie, améliorer la santé par des campagnes de vaccination, renforcer l’alphabétisation et mettre en œuvre d’importants projets, comme la construction d’une voie ferrée et de barrages hydrauliques…

Le « camarade président », nourri de ses lectures théoriques marxistes-léninistes, s’attelle également à réduire le train de vie de l’Etat et à lutter contre la corruption. Il impose à tous ses collaborateurs de déclarer leur patrimoine, puis décide de vendre les limousines des ministres, soudain contraints de rouler en Renault 5. Avec, parfois, des excès d’autorité, les CDR, semblables à des milices, traquent les fraudeurs et les réfractaires. En ne s’accordant aucun privilège, aucun passe-droit, Sankara et Compaoré entendent montrer l’exemple.

Au cours d’un voyage en Côte d’Ivoire, début 1985, ce dernier fait la rencontre d’une femme, Chantal Terrasson de Fougères, qu’il épouse en juin de la même année. Lors de la noce, Thomas Sankara prononce un discours étonnamment prémonitoire : « Avec ce mariage, je perds un ami, un frère et un camarade. » La mariée, dont le père est un proche du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny (1905-1993), est issue de la bourgeoisie locale. « Elle vient d’un autre monde, analyse Bruno Jaffré. Ses usages vont trancher avec l’austérité des dirigeants burkinabés qui, à cette époque, ne se nourrissent que de bouillie et de soda. » D’après Alouna Traoré, un ancien collaborateur de Sankara, tout a changé après ce mariage : « La femme de Blaise avait un style de vie aux antipodes du peuple. Elle a torpillé la révolution en disant à son mari qu’il était le numéro un. Elle lui a mis cette idée dans la tête, comme on mettrait un ver dans un fruit. »

Sur le plan politique, les réformes vont bon train, Sankara conduitses projets tambour battant. En 1984, il réduit drastiquement les indemnités des fonctionnaires et décide de taxer, de 5 % à 12 %, les salaires au profit d’un effort populaire d’investissement. « On se serre la ceinture pour que nos enfants et nos petits-enfants n’aient pas à le faire », martèle-t-il. Mais tout le monde ne l’entend pas ainsi. Des ennemis émergent. Sankara est de plus en plus critiqué, notamment pour avoir remplacé près de 2 000 enseignants par des révolutionnaires inexpérimentés à la suite d’une crise avec les syndicats de l’enseignement. Face aux opposants, il mène aussi une répression assez lourde. Lui sont aussi reprochés son volontarisme excessif et des propos en public parfois blessants. « Il s’était créé un certain nombre d’inimitiés par son caractère entier et ses réticences à faire des concessions », souligne Bruno Jaffré.

Au fil des mois, ses liens avec Blaise Compaoré se délitent. Le style jugé « trop personnel » du capitaine irrite son numéro deux. « Blaise avait accepté de lui laisser la place de leader, mais il ne supportait pas d’être écarté des prises de décision, il n’a jamais renoncé à ses ambitions », confie Mélégué Traoré, ancien président de l’Assemblée nationale et proche de Compaoré. Du côté de Sankara, évidemment, l’analyse est différente. « Avec Blaise, nous dormons sur la même natte, mais nous n’avons pas les mêmes rêves », lâche un jour le « camarade président ».

Des avertissements ignorés

En 1986, les dissensions commencent à s’afficher ouvertement, officiellement pour des questions d’attribution de postes. Deux clans se forment. « Sankara ne donnait jamais rien à ceux qui venaient quémander un bon poste ou de l’argent, raconte Dominique Titanga Zoungrana. Avec lui, on ne pouvait obtenir les choses qu’à la sueur de son front. » Certains militaires trouvent chez Compaoré une oreille plus conciliante. « Quand ils allaient le voir avec leur ordonnance de médicaments, Blaise payait tout et ajoutait même quelques billets pour soigner un oncle ou un nouveau-né, se souvient un proche de Sankara. Une partie de l’armée a fini par se ranger de son côté. Quant à la petite bourgeoise, elle voulait de belles voitures avec des filles, travailler dans des bureaux climatisés avec des fauteuils bien rembourrés… Tout ce que détestait Sankara, qui n’autorisait la climatisation dans les bureaux qu’un mois par an. »

Le président comprend que la situation lui échappe. « Je me sens comme un cycliste qui est sur une crête et qui ne peut s’arrêter de pédaler, sinon il tombe », confie-t-il à son entourage. Boukary Kaboré, commandant d’un bataillon d’intervention aéroporté et fidèle de Sankara, apprend que des mouvements suspects se préparent dans une caserne dirigée par Compaoré. Il prévient le président, mais celui-ci ne l’écoute pas.

« Quand deux chefs commencent à se méfier l’un de l’autre, à craindre un empoisonnement, à ne plus partager d’informations, ça ne peut que finir mal, rapporte Mélégué Traoré, proche de Blaise Compaoré. Ils savaient tous les deux que ça allait éclater à un moment. » Pourtant, quand Boukary Kaboré ou d’autres proposent de faire arrêter Compaoré, Sankara s’emporte : « Personne ne touche à un cheveu de Blaise ! Vous croyez que je vais séquestrer mon ami ? Je ne suis pas un lâche et on ne doit pas arrêter la révolution. » « J’en étais malade, témoigne Bernard Sanou, colonel et ancien camarade politique de Sankara. Thomas était conscient de la menace, il était trop intelligent pour ne pas la mesurer. Mais il l’a ignorée. Peut-être qu’il savait que c’était son destin. »

Le président décide alors de marquer une pause dans la révolution. « Il s’interrogeait beaucoup, poursuit M. Sanou. Il savait que des gens adhéraient à son projet par suivisme ou par effet de mode, mais qu’au fond d’eux-mêmes, ils n’étaient pas convaincus. Thomas en avait gros sur le cœur. » Quelques semaines plus tard, il souhaite prendre du recul par rapport aux tâches gouvernementales afin de se consacrer à des réflexions plus politiques. Laissant entendre des désaccords avec son numéro deux, il se dit même prêt à lui céder le pouvoir. Le 1er octobre 1987, lors d’une réunion avec les trois autres chefs « historiques » du CNR, Sankara propose de donner collectivement une nouvelle impulsion à la révolution. Mais personne ne le suit, et l’avenir l’inquiète. Un jour, il lâche lors d’une conférence de presse : « Si vous entendez que Blaise Compaoré prépare un coup d’Etat contre moi, ce ne sera pas la peine de me prévenir, car il sera déjà trop tard. »

« C’est moi qu’ils viennent chercher »

De fait, plusieurs éléments laissent penser que Sankara savait qu’il allait mourir. Le 4 octobre, il demande à son ami Dominique Titanga Zoungrana de ne plus venir le voir au Conseil de l’entente. « Il devait penser qu’on allait le tuer là-bas et voulait me protéger. Cela ne fait aucun doute pour moi », estime ce dernier. Quatre jours plus tard, le chef de l’Etat distribue à ses ministres la copie d’un document historique : la lettre que Che Guevara avait adressée à son ami Fidel Castro avant de quitter Cuba en 1965. « D’autres terres du monde réclament le concours de mes modestes efforts… et l’heure est venue de nous séparer, écrit le Che. Si un jour, sous d’autres cieux, survient pour moi l’heure décisive, ma dernière pensée sera pour ce peuple [cubain] et plus particulièrement pour toi. » Un ministre burkinabé demande alors au président le sens de cette lettre. Enigmatique, celui-ci répond : « Comprenne qui pourra. »

Le 11 octobre, Sankara fait venir sa sœur Blandine au siège du CNR. « Nous nous sommes isolés sur une terrasse et il m’a parlé pendant plusieurs dizaines de minutes, se remémore-t-elle. Son aide de camp est venu l’interrompre à deux reprises, car des personnalités attendaient dans une autre pièce, mais Thomas avait besoin de se confier, de me transmettre un message sur la famille, sur ses valeurs… Il sentait qu’il était en danger. »

Le jeudi 15 octobre vers 16 heures, alors qu’il est en réunion dans une salle du Conseil de l’entente, le président entend des tirs à l’extérieur du bâtiment. « Il s’est levé et il a dit : “Ne bougez pas ! C’est moi qu’ils viennent chercher.” Puis il est sorti les bras en l’air », raconte Alouna Traoré, le seul survivant du massacre qui va suivre. Sur le perron de la salle de réunion, le « camarade président » est fauché par plusieurs rafales de balles et ne se relève pas. Douze autres personnes vont également trouver la mort : les cinq participants à la réunion, cinq gardes, le chauffeur du président et un gendarme. Selon plusieurs éléments de l’enquête, ils auraient été abattus par un commando de six militaires, membres du CNEC de Pô, dirigé à l’époque par Gilbert Diendéré, fidèle parmi les fidèles de Compaoré.

Vers 20 heures, un militaire déclare à la radio la « démission » du président Sankara sans évoquer sa mort. Dans la foulée, il proclame la dissolution du CNR et la création d’un Front populaire dirigé par le capitaine Compaoré. Dans la nuit, les corps criblés de balles de Thomas Sankara et de ses compagnons sont emmenés au cimetière de Dagnoen, dans l’est de Ouagadougou. Ils sont enterrés à la va-vite par des prisonniers réquisitionnés quelques heures plus tôt. Le lendemain, Radio France internationale annonce la mort du président révolutionnaire sans fournir de détails. « Nous savions que Thomas était menacé, explique son frère Valentin, mais on n’aurait jamais pensé qu’il serait éliminé. »

Le président « rectifié »

Deux jours après le décès, son ami Bernard Sanou obtient un rendez-vous avec le nouvel homme fort du Burkina Faso, Blaise Compaoré : « Il m’a raconté que Thomas avait claqué la porte d’une réunion, qu’il s’était entêté sur certains aspects politiques. Il a finalement trouvé de faux prétextes pour justifier sa prise de pouvoir. » Commence alors la période dite de « rectification », un processus décidé par les autorités visant à ternir l’image de Thomas Sankara puis à effacer toute trace de lui. Dans la presse, il est qualifié de « traître », de « mégalomane », de « voleur de deniers publics ». Son certificat de décès est publié dans les journaux. Signé de la main d’Alidou Jean Christophe Diébré, un colonel médecin, il atteste que la mort est « d’origine naturelle ».

Au moment de l’attaque, Blaise Compaoré se trouvait officiellement chez lui, atteint d’une crise de paludisme. Quatre jours plus tard, il évoque, en public, la disparition de son ancien frère d’armes : « La politique du fait accompli du président, si elle était compréhensible au début du processus, devenait aventuriste et dangereuse au fil des ans, voire inadmissible. Nous avons à maintes reprises répété au camarade président que notre barque était en train de chavirer, que les décisions étaient incomprises de notre peuple, que l’improvisation, la précipitation inutile, l’absence d’informations préalables des plus hauts responsables de l’Etat concernant les mesures les plus importantes expliquaient en partie ce naufrage. Tous les camarades du Front estimaient que la solution douloureuse était de le démettre de ses fonctions ou qu’il démissionne de son propre chef. Naïvement. Car au moment même où nous nous activions à la solution pacifique et révolutionnaire, l’aile bureaucratique s’affairait à notre insu à un dénouement brutal, violent et sanglant. » Dans les semaines qui suivent le coup d’Etat, il affirme dans plusieurs interviews qu’il n’a jamais donné l’ordre d’assassiner son ami, qu’il n’était pas informé d’un projet d’attentat et qu’il a dû assumer le pouvoir.

Comment vit-on cette période tourmentée à Ouagadougou ? « Le peuple était vraiment triste, mais les petits-bourgeois et les fonctionnaires s’en sont donné à cœur joie, se souvient Dominique Titanga Zoungrana. Les prélèvements sur les salaires ont été levés et la Caisse de solidarité révolutionnaire a été dilapidée. A la fin de l’année, il y avait des fêtes somptueuses dans toute la ville. Les gens étaient heureux : ils n’avaient plus de dignité, mais l’argent coulait à flots. »

« Quant à Blaise, il n’est jamais revenu à la maison », poursuit Valentin Sankara, dont la famille et les proches disent avoir subi des pressions. Chaque visiteur de leur maison de Paspanga, un quartier populaire de la capitale, était ensuite convoqué par la police pour interrogatoire. « Nous sommes devenus des pestiférés, insiste Blandine Sankara. Mes parents ont voulu donner une messe de requiem en hommage à Thomas un an après son décès. Mais au dernier moment, le prêtre a enlevé sa soutane et la cérémonie a été annulée. » Pascal Sankara, l’un des dix frères et sœurs de Thomas, a été arrêté et torturé avant de s’exiler aux Etats-Unis en 2000.

Les silences de « Blaise »

La « rectification » va durer vingt-sept années, jusqu’à ce que l’insurrection populaire de 2014 ne provoque le départ de Compaoré, alors qu’il envisageait une révision constitutionnelle pour se représenter pour un cinquième mandat. « L’esprit de Thomas Sankara était là, au milieu des manifestants, témoigne Serge Bayala, membre du Balai citoyen, un mouvement issu de la société civile dont le rôle a été décisif dans la contestation. On voulait chasser Blaise pour venger Sankara et lui dire qu’il n’était pas mort pour rien. »

A l’heure où le pays traverse une grave crise sécuritaire, marquée par la multiplication des attaques terroristes et des violences intercommunautaires, les Burkinabés devront faire face, avec ce procès, à un épisode sombre de leur histoire, une époque dont les fantômes continuent de hanter la vie politique nationale. Même en l’absence de Compaoré, l’attente de « vérité » est immense, et ne se limite pas au Burkina Faso.

Compte tenu des enjeux diplomatiques et du contexte de ces années-là, il apparaît que la fronde militaire menée par l’ancien numéro deux de la révolution ne pouvait se faire sans un soutien étranger. « Des témoignages de plusieurs compagnons de lutte de Charles Taylor, alors leader du Front national patriotique du Liberia [NPFL], ont prouvé que la mort de Sankara pouvait résulter d’une alliance très hétéroclite, explique Bruno Jaffré. Elle impliquait Blaise Compaoré, des Libériens du NPFL, mais aussi, de près ou de loin, le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, le chef d’Etat libyen Mouammar Kadhafi et peut-être même les services secrets français. »

Pour François-Xavier Verschave, auteur de La Françafrique (Stock, 1998), cela ne fait aucun doute : « Jacques Foccart [grand architecte de la “Françafrique”, un système politico-économique fait de contrats juteux et de barbouzeries] et l’entourage de Kadhafi convinrent, en 1987, de remplacer un leader trop intègre et indépendant par un Blaise Compaoré infiniment mieux disposé à partager leurs desseins. L’Ivoirien Houphouët fut associé au complot. »

Source : Le Monde

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com