Se demander si l’Afrique a contribué à la science revient à accréditer la thèse selon laquelle elle n’est pas suffisamment rentrée dans l’histoire. Les nombreuses illustrations des Prof Cheikh Anta Diop, Ivan Van Sertima et Charles Finch, entre autres, en ont fait la démonstration. Robin Walker a, pour sa part, élucidé, dans une belle synthèse, la contribution singulière de l’Afrique de l’Ouest, à travers un essai datant de 2012. Saidou Kane clarifie certaines notions par rapport à la métallurgie dans la vallée du fleuve Sénégal.

Les mathématiques, l’astronomie, la physique, la médecine et la chirurgie, la navigation maritime étaient des sciences connues, voire communes dans certaines parties de la région. Ni la métallurgie, ni l’industrie, l’architecture ou encore la climatologie n’étaient des mystères. A Tombouctou, comme on l’aurait facilement imaginé, mais aussi à Oualata, à Chinguetti, à Ife, Bamoun ou Katsina.

Métallurgie :

Le métier de métallurgiste a toujours été dangereux. Il demande une bonne maitrise des outils et du feu. La prospection minière est, même de nos jours, considérée comme sophistiquée. Imaginons combien ce l’était 2800 ans avant Jésus-Christ, dans le Fouta Toro ou à Nok (Nigeria), 800 ans plus tard. Imaginons la qualité de la tuyauterie, les hauts fourneaux, les outils et la technologie associés. Les quantités de métal extrait des sites le long du fleuve Sénégal n’étaient pas destinées aux seuls besoins en outils des paysans de la vallée, si peu nombreux à l’époque. Saidou Kane nous révèle que le Fouta alimentait l’Égypte ancienne en fer, pour la production d’armes à même de défendre les pharaons. Les métallurgistes étaient si puissants que personne n’osait s’asseoir sur leur siège. D’où l’expression « Jonde Baylo » (qui été par la suite avilie lorsque les forgerons ont perdu de leur influence). C’est ainsi que les premiers habitants du Fouta, les «Jaa Oogo», étaient réputés être de bons métallurgistes. Le mythe sur les exploits du Diao Dalli par rapport à la forge est encore vivace dans le Fouta.

La cour royale Yoruba de Ife et l’empire du Benin (Nigeria actuel) perfectionnèrent la technologie au 9è siecle, au point que jusqu’à date, l’industrie automobile continue d’utiliser la même technique (parafine). Les chefs-d’œuvre de Ife étaient exceptionnels qu’ils n’étaient pas en «bronze», comme on le croit, mais un mélange subtile de laiton et de cuivre, particulièrement difficiles à travailler. Un véritable exploit technologique, selon les spécialistes, en plus d’être exquis. Preuve que l’art africain était en avance sur son temps, certains visiteurs occidentaux se sont rués pour acquérir ces «arts premiers», parfois par des moyens peu orthodoxes. Il est de plus en plus question de rapatriement vers l’Afrique de certains objets jadis arrachés à leurs propriétaires. Le sabre de ElHadj Oumar Tall, récemment rendu par la France au Sénégal, en est un exemple.

L’ Afrique de l’ouest s’est rendue célèbre, dès le 4ème siècle, par sa richesse en or et en argent : depuis l’empire du Ghana, jusqu’aux empires du Mali ou du Songhai. A partir du 12è siècle, la région avait commencé à frapper sa monnaie, en pièces d’or. Certaines pièces furent introduites en Europe (Andalousie) par les Maures. La monnaie fut ainsi plus largement répandue au Nord de l’Espagne, puis en Europe du Nord, dès le 14è siècle.

Au Ghana actuel, le peuple Ashanti a, depuis plusieurs siècles, démontré ses talents dans la technologie d’exploration, d’exploitation et de production d’objets en or. (d’où l’ancien nom Gold Coast).

Médecine et chirurgie :

Charles VII, alors prince, fut soigné en 1420 par Dr Aben Ali, un médecin Songhai. Est-il difficile d’imaginer que la famille royale française avait tapé à toutes les portes, en vain, avant de confier le sort de son prince à un Songhai ? Sonni Ali Ber, à son décès en 1492, fut momifié. A l’époque, une opération chirurgicale délicate. Les ouest-africains soignaient l’asthme, le diabète, les bronchites, les douleurs musculaires et atténuaient les conséquences de la drépanocytose. Essentiellement par la pharmacopée. Ils pratiquaient l’anesthésie et observaient la quarantaine en cas d’irruption de maladies contagieuses. Les occidentaux découvrirent, à leur grande et agréable surprise, que les esclaves africains déportés aux Amériques étaient immunisés contre la variole. Ils étaient vaccinés! En effet, les Mano (Liberia) ou les Bambara (Mali) inventèrent le vaccin contre la variole bien avant les européens. Débarqué aux Etats-Unis contre son gré, un esclave africain à qui on avait collé le nom de Onesimus, n’en enseignait pas moins à son maître le traitement de la variole. Nous étions en 1720.

L’université de Djenne (Mali) enseignait la chirurgie, au temps médiéval. L’opération de l’œil (cataracte) y était pratiquée. A l’université de Tombouctou, on avait développé la formule de composition de la pâte dentifrice.

Navigation : construction navale.

L’empereur du Mali, Bakary II, abdiqua de son trône pour assouvir son insatiable désir de traverser l’Atlantique. Bakary se jeta en mer en 1311, soit 181 ans avant Cristophe Colomb, et ne revint plus jamais en Afrique.

Pour traverser l’Atlantique, il a fallu une logistique exceptionnelle. Il a fallu surtout mettre en place un chantier naval, capable de transporter les vivres et les accompagnants. La première tentative qui mobilisa une flotte de 400 bateaux fut un échec. Loin de baisser les bras, Bakary fit construire 2000 embarcations, chargées de nourriture, d’or, d’hommes et de femmes. Tirant des leçons d’expérience de la première tentative, il fit adapter la forme des bateaux, améliorant ainsi leur navigabilité en mer (Saidou Kane). Combien d’ouvriers, combien d’arbres, quelles espèces, et où trouver tout l’outillage et la technologie nécessaires pour assurer une traversée sécurisée de l’empereur?

Mansa Musa remplaçait Bakary. Lors de son odyssée à la Mecque, un voyage qui l’a rendu mondialement célèbre (1324–25), il racontait l’aventure de son prédécesseur au trône. Shihab al-Din Ibn Fadl Al-Umari, un syrien, publiait en 1342, Masālik al-abṣār fī mamālik al-amṣār, dans lequel il relatait le voyage de Bakary à travers l’Atlantique. A l’époque, on avait encore des doutes s’il avait accosté sur l’autre rive de l’océan. Ivan van Sertima, l’auteur de « They came before Columbus» fournit des détails, prouvant la présence des Maliens outre-Atlantique. La toponymie sert souvent d’indicateur : Sierra Mali (Panama) ; Mandinga Port et Mandinga Bay (Panama). Que dire de ces inscriptions en Tifinagh, trouvées aux îles Virgines «Plonger pour éliminer les impuretés. C’est de l’eau pour les ablutions» ? Si les squelettes africains, datant de 1250, trouvés dans les îles Virgines ne sont pas suffisants comme preuve, allons interroger Christophe Colomb lui-même. Lorsque l’explorateur fit examiner, à son retour en Espagne, des javelots dorés qu’il avait «collectés» auprès d’indigènes amérindiens, les analystes avaient conclu que l’alliage ne pouvait provenir que d’Afrique de l’Ouest.

Rappelons Christophe Colomb avait. «découvert l’Amérique» près de 200 ans après la traversée de Bakary II.

Éducation, recherches scientifiques

La richesse de la bibliothèque de Tombouctou s’était subitement révélée au monde lorsque les Jihadistes avaient occupé la ville en 2013, et menacé de détruire les manuscrits et ouvrages précieusement conservés dans les bibliothèques depuis des siècles. En fait, les manuscrits de Tombouctou connurent un premier assaut en 1591, lorsque Djouder Pacha, pris le dessus sur l’armée des Askia Songhai à la fameuse bataille de Tondibi.

Les experts estiment à au moins 700.000 le nombre d’ouvrages anciens collectionnés à Tombouctou. Moins connues, les bibliothèques du Cameroun comptent tout de même 7000 ouvrages. Au Nord Nigeria, dans la région communément appelée Hausaland, pas moins de 250’000 manuscrits ont été recensés.

En Mauritanie, on estime à 10’000 le nombre d’ouvrages qui se retrouvent dans des collections privées à Chinguetti, Oualata et Ouadane. A Chinguetti l’on a identifié des parchemins qui semblent être les plus anciennes écritures sur papier, au monde. D’autres manuscrits datent du 8ème siècle. Remarquablement, on y trouve des documents datant de 1087 de notre ère contenant le plus ancien dessin connu de la Mecque. Malgré l’attention particulière des familles (les documents étant hérités de père en fils), il faut noter les conditions particulièrement difficiles de leur conservation : vents de sable ; fortes amplitudes thermiques du désert, termites et insectes. Chinguetti était un grand centre urbain. 12 mosquées y ont été recensées. Septième ville sainte de l’Islam, c’était un important comptoir de transit pour les candidats au Hajj.

Mathématiques :

Les chinois ont été intrigués par cette formule pendant des siècles. Comment les Djennanke (habitants de Djenné) ont-ils fait pour démystifier le carré magique ? Un tableau mathématique où chaque chiffre apparaît une seule fois, la somme de chaque ligne, de chaque colonne et de chaque diagonale étant identique. Une pièce de ce puzzle magique, (servait-il d’amulette?) fut découverte, placée sur les fondements de bâtiments à Djenné, daté de 512 (Hégire), soit 1118 de notre ère. Ibn Mohamed, de Katsina, publia en 1732 un ouvrage mathématique, détaillant les carrés magiques (jusqu’à 11 rangées), jonglant avec les chiffres pairs et impairs, ainsi que les rotations à 90, 180 et 270 degrés.

L’algèbre Yoruba est de base 20, contrairement aux mathématiques modernes qui utilisent la base 10. Ils ont utilisé la soustraction plusieurs siècles avant l’invention des chiffres Romains (qui vulgarisèrent cette opération). Les Yoruba utilisaient des puissances (système divinatoire Odu Ifa) et maîtrisaient les notions du million et de l’infini (Prof Claudia Zaslavsky).

Astronomie :

Les sciences astronomiques étaient enseignées à Tombouctou et dans les autres universités de la région, non seulement pour bien positionner les mosquées sur la direction de la Kaaba, mais aussi pour connaître les horaires et les orientations pour les cinq prières quotidiennes. L’astrophysicien sud-africain Rodney Medupe, estime que les savants musulmans ont eu recours à la trigonométrie sphérique pour déterminer la direction de la Qibla ou les horaires de prières. Plus simplement, ils font également usage de l’ombre portée (le gnomon). L’on voyage sur des longues distances, en toutes saisons, de jour comme de nuit. Les savants de Tombouctou utilisaient des instruments, maîtrisaient des algorithmes. Le sinus, le cosinus, la tangente, la sécante et les fonctions trigonométriques n’étaient un secret pour eux (Curtis Abraham).

Les connaissances astronomiques des Dogons ont fasciné Marcel Griaule (auteur du Renard Pâle) et bien d’autres scientifiques. Les dogons ont longtemps enseigné sur la Lune, Saturne, Jupiter et la Voie lactée. Le Sigui, cérémonie pendant laquelle ils choisirent de nouveaux leaders, est célébré une fois tous les 60 ans, coïncidant avec la synchronisation de Jupiter et Saturne. Ce rituel remonte au 12ème siècle. Peut-être avant. Ce rituel a ainsi survécu aux péripéties d’empires (Mali, Songhrai), de théocraties (Barry, Tall), ainsi qu’aux périodes coloniales et post-coloniales. En particulier, les Dogons ont parlé de la rotation (tous les 50 ans) de Sirius B sur Sirius, ce qui a été confirmé par la science. Certaines autres théories astronomiques dogons n’ont pu être ni confirmées, ni infirmées par la science moderne. En revanche, des chercheurs se sont laissés convaincre, incrédules, et après de longues années d’hésitation, que le concept de po chez les Dogons correspondait bien à l’atome. «Le mouvement interne du plus petit de tous les éléments crées par Dieu est représenté dans l’espace par les mouvements circulaires des étoiles». D’autres chercheurs sont convaincus que la notion de Big-Bang n’est pas étrangère à la science Dogon. Ils parlent de neutrons, de protons, d’électrons et de la structure de la matière (Laird Scranton). Ils ont étudié la signification du mot Amma chez les dogons, les notions de reproduction sexuelle ainsi que la force vitale de l’eau.

Au moins 150 ans avant les fameuses théories de Galilée et Copernic, les enseignants de Tombouctou avaient « une collection de textes scientifiques montrant des planètes autour du soleil » (Micheal Palin).

Certains se posent la question de savoir de qui des Dogon ou de l’Université de Tombouctou tient-on les premières connaissances en astronomie dans la région. Vu les dimensions politique, historique et émotionnelle de la problématique, cette question est secondaire, de mon point de vue.

Géométrie :

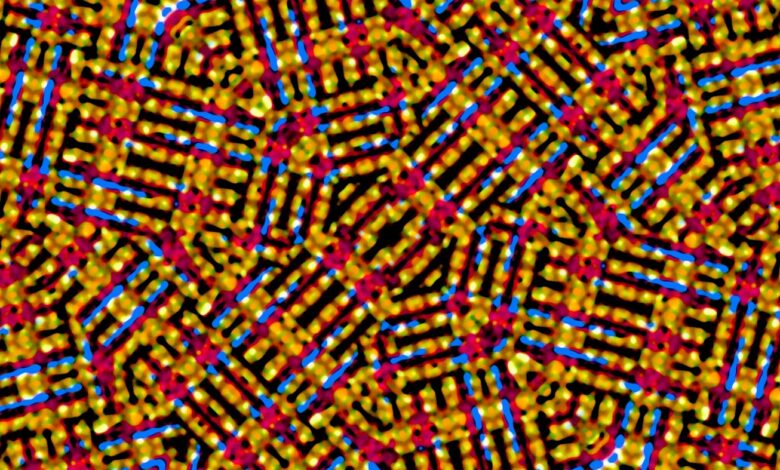

On ne le sait peut-être pas, mais certains motifs des pagnes africains sont des formules mathématiques sophistiquées. Les scientifiques nous expliquent qu’il existe 24 combinaisons mathématiques.

Qui aurait imaginé que nos « Mamans Benz » sont aussi des géomètres, en plus d’avoir un sens du business à faire pâlir d’envie les lauréats des plus grandes écoles commerciales ?

L’art islamique présent dans le Sahara utilise les 24 combinaisons.

L’art textile Bakuba (au Congo) remonte (au moins) au 18ème siècle. La fabrication des Bronzes du Benin (au Nigeria), dont certains remontent au 16è s, relève d’une très haute technologie et d’un niveau de complexité qui n’a pas fini d’intriguer les chercheurs. L’on retrouve 17 des 24 combinaisons mathématiques dans les statuettes en bronze. 19 sur 24 sur le textile Bakuba (Crowe et Zaslavsky).

Architecture

Kumbi-Saleh, Néma, Aoudaghost et Oualata n’ont pas fini d’émerveiller le monde. Avec des murs épais de 30 cm, de larges demeures contenant jusqu’à 9 chambres, des étages, des sous-sols, fenêtres vitrées et jardins: l’empire du Ghana révèle, post-mortem, sa puissance. Kumbi-Saleh abritait jusqu’à 30.000 habitants (Londres, au 14e s, en avait 20.000). Djenne, protégée par des remparts tout autour, avait son mur de protection, avec 11 portes. La mosquée de cette ville demeure à ce jour un chef-d’œuvre, comme d’ailleurs celles de Tombouctou et de Gao. Que Chinguetti, Ouadane, Oualata, Tombouctou et Djenne soient toutes inscrites sur la liste des sites culturels du patrimoine mondial de l’UNESCO est un indicateur distinctif du passé glorieux des peuples qui y vivaient.

L’on peut en dire autant de Old Oyo, Ile-Ife et d’autres joyaux architecturaux de l’empire Yoruba. Ces villes étaient pavées, les places publiques décorées. Old Oyo était protégée par un mur alentour long de 25 km. Les toitures des bâtiments disposaient d’impluvium pour collecter les eaux de pluies, similaires à celles observées à Pompéi.

Kumasi, dans l’actuel Ghana, se présentait comme une cité impressionnante en beauté. Le Palais Royal, entièrement construit par des ouvriers locaux, s’imposait par sa majestuosité (2 étages), la complexité de son architecture (fenêtres vitrées), et le nombre de pièces y contenues. Rien à envier à Wardour Street de Londres, commentait un visiteur.

Agriculture :

La région se suffisait en nutriments et en calories. Elle était (et demeure) riche en ressources minières. L’agriculture tropicale y était très développée. Ironiquement, ces richesses et cette avancée technologique figurent aussi parmi les causes profondes du malheur qui a frappé le continent, selon certains. L’Afrique de l’Ouest a connu les saignées de deux traites négrières (trans-Sahara et Trans-Atlantique) principalement parce que les habitants maîtrisaient l’agriculture, savaient travailler la terre. Des pratiques et des connaissances qui se sont perpétuées au-delà des frontières des deux immensités bordant la région : le désert du Sahara et l’océan Atlantique. «500 ans de prédation» et de négation ont fini par s’incruster dans la mémoire collective. Créer des doutes sur la capacité de l’Afrique à se relever, voire à simplement lever la tête, perpétuant une dépendance vis-à-vis de l’extérieur, voire une mentalité d’assistés. Le moment n’est-il pas venu de mieux maîtriser son narratif ? De repartir sur des bases nouvelles? Le traité transcontinental de libre échange marquera-t-il un tournant ?

Si l’Afrique de l’Ouest a été un si grand espace civilisationnel, elle n’a pu échapper aux assauts répétitifs, suivis d’une véritable culture de prédation. Fort heureusement, le continent africain garde toujours certains de ses mystères et une grande partie de ses richesses. En dépit de tout, l’Afrique connaît une phase de croissance. Son décollage économique s’accompagnera toutefois d’une meilleure utilisation de son capital humain, doublée d’une valorisation et d’une exploitation durable de son capital naturel.

Ibrahim Thiaw

A lire :

Robin Walker : West African contributions to Science and Technology, Reklaw Education, 2016, 2013 and 2012

Ivan van Sertima : They Came Before Colombus, ré-édition de 2003

Source : Medium (Le 27 juin 2021)

Les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs. Elles ne reflètent en aucune manière la position de www.kassataya.com

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com