Face à un virus tel que le SARS-CoV-2, contre lequel n’existent encore ni vaccin ni traitement à l’efficacité cliniquement éprouvée, quel serait l’impact de mesures non pharmaceutiques pour réduire la mortalité et la pression sur le système de santé ? C’est la question à laquelle s’est attachée l’équipe de Neil Ferguson (Imperial College, Londres), spécialisée dans les modélisations des épidémies, et qui a fait porter ses analyses sur les cas du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

Déjà en surchauffe

La réponse est glaçante : quelles que soient les stratégies mises en œuvre, le nouveau coronavirus aura des répercussions « profondes » et de longue durée sur ces pays et les nations comparables, et les mesures ne garantiront pas contre un éventuel rebond de l’épidémie.

Ces résultats, particulièrement frappants, présentés jeudi à l’exécutif français par le conseil scientifique Covid-19, ont incité le gouvernement à envisager des mesures fortes, les remontées des services hospitaliers déjà en surchauffe achevant de le convaincre de l’urgence à agir de façon décisive.

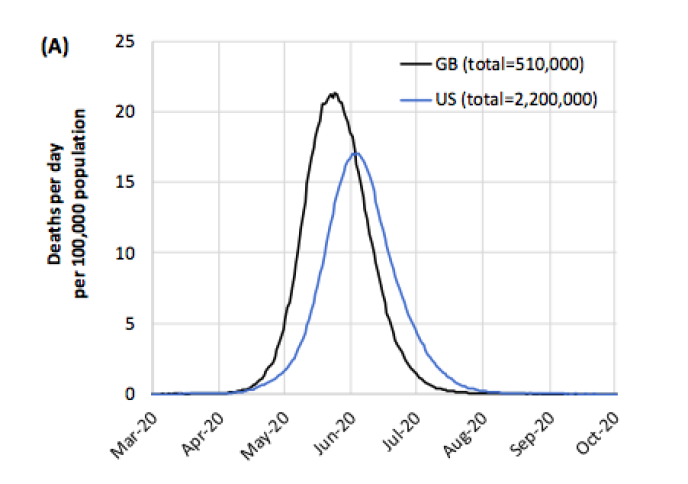

Neil Ferguson a voulu comparer deux options s’offrant aux décideurs politiques étant estimé d’emblée que l’alternative du « laisser-faire » se traduirait par 510 000 et 2,2 millions de morts respectivement au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, avec un pic de mortalité fin mai début juin. Ces deux options sont qualifiées de « mitigation » (atténuation) et de « suppression » (endiguement), en jouant sur cinq types d’action : isolement des cas confirmés à domicile ; mise en quarantaine de leur famille ; distanciation sociale des personnes de plus de 70 ans, distanciation élargie à l’ensemble de la population ; fermeture des écoles et des universités.

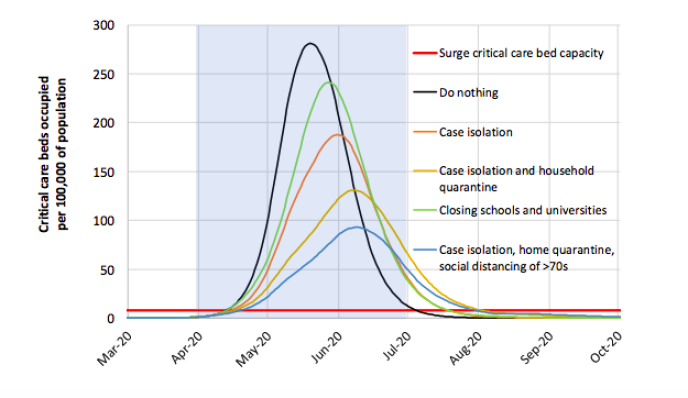

La première option, l’atténuation, n’a pas pour objectif premier d’interrompre complètement la circulation du virus mais de réduire l’impact sanitaire de l’épidémie. Pour y parvenir, différentes possibilités sont étudiées, comme la mise en quarantaine des cas identifiés et de leur famille, la fermeture des écoles et des mesures plus ou moins étendues de « distanciation sociale ».

Une protection immunitaire collective ?

Dans ce scénario, l’immunité de la population se renforce au fil de l’épidémie, conduisant, in fine, à un déclin du nombre de cas. C’est peu ou prou celle envisagée par le gouvernement de Boris Johnson jusqu’à ces dernières heures, misant sur une acquisition d’une protection immunitaire collective lorsqu’un pourcentage suffisant de la population a été atteint.

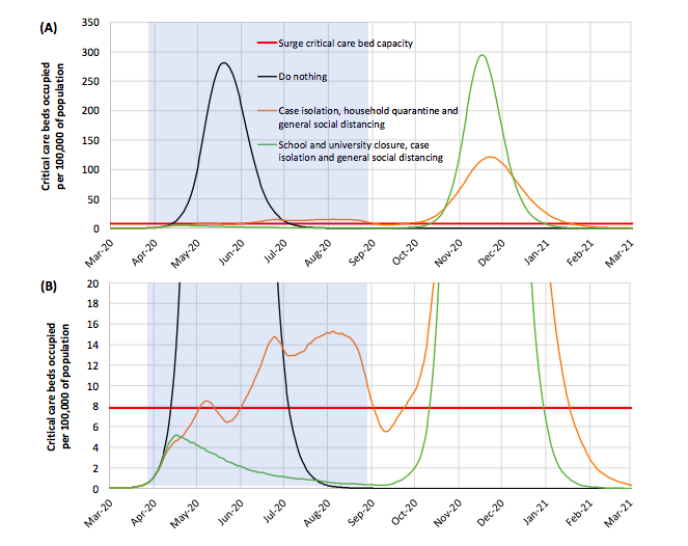

La seconde option, l’endiguement, vise à, faire en sorte qu’un individu donné transmette le virus à moins d’une personne, conduisant à l’extinction de l’épidémie. Cette stratégie appliquée par la Chine de façon autoritaire suppose des mesures plus radicales allant jusqu’au confinement de la population entière. Mais après cinq mois d’un tel régime, l’épidémie risquerait de flamber en cas d’interruption de ces mesures.

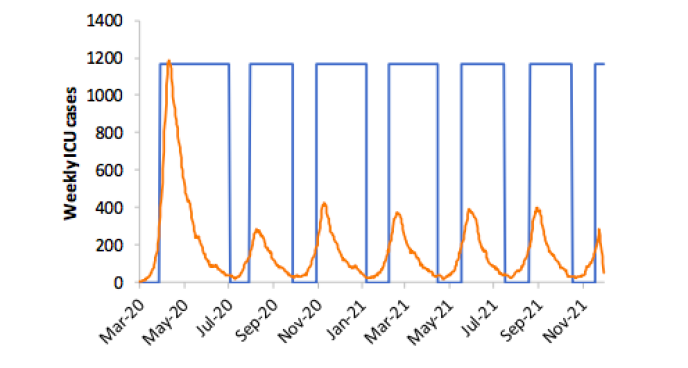

L’équipe de l’Imperial College a donc imaginé une stratégie où les mesures de « suppression » seraient périodiquement allégées, puis réinstaurées dès que les cas se remettraient à menacer les capacités de prise en charge. A l’échelle de la Grande-Bretagne, elles devraient être en vigueur les deux tiers du temps jusqu’à ce qu’un vaccin ne soit disponible (ce qui n’est pas envisagé avant douze à dix-huit mois) et poseraient en pratique de grandes difficultés d’adaptation des structures collectives.

« Notre principale conclusion est que l’atténuation n’empêcherait pas une augmentation des cas qui excéderait jusqu’à huit fois les capacités en lits d’hôpitaux et de ranimation, dans le scénario le plus optimiste », écrivent les chercheurs. Et même si l’ensemble des patients pouvaient être pris en charge, il y aurait encore 250 000 morts au Royaume-Uni, et jusqu’à 1,2 million aux Etats-Unis.

Pour Neil Ferguson et ses collègues, la conclusion est que l’endiguement de l’épidémie « est la seule stratégie viable actuellement. Les effets sociaux et économiques des mesures nécessaires pour y parvenir seront profonds ». Ils notent que plusieurs pays les ont d’ores et déjà adoptées, mais que même ceux qui n’en sont encore qu’à un stade précoce de l’épidémie sur leur sol « tel que le Royaume-Uni, devront le faire de façon imminente ». La France vient de le précéder sur ce chemin.

Ces conclusions alarmantes font écho à des travaux du laboratoire Inserm-Sorbonne Université Epix-Lab dirigé par Vittoria Colizza (Inserm, Sorbonne-Université), montrant l’efficacité et les limites des fermetures d’écoles et du développement du télétravail.

« Réduire d’au moins 60 % les contacts »

« Les fourchettes données par l’équipe de Ferguson sur le nombre de cas et de décès sont tout à fait en ligne avec nos modèles. Elle a pris en compte deux stratégies qui tiennent compte des politiques adoptées au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, sans inclure le télétravail dans les mesures à combiner, comme nous l’avons fait », souligne la chercheuse. En France, les équipes de modélisation commencent à intégrer les données en provenance d’Italie, qui permettront de se rapprocher davantage de la situation française.

« Dans quinze jours, nous verrons si les mesures qui entrent en vigueur en France marchent pour endiguer l’épidémie, mais le pic est encore éloigné. Elles devront rester en place suffisamment longtemps pour qu’une immunité de groupe soit présente dans la population afin d’éviter un rebond des infections. Nous travaillons à estimer quand il serait optimal de pouvoir les lever mais en attendant, il faut qu’elles soient strictement appliquées », insiste Vittoria Colizza.

Dans son avis du 12 mars, le conseil scientifique Covid-19 notait que par le passé, des modélisations avaient « souvent fait des prédictions exagérées ». Mais la transposition des résultats de l’équipe de Ferguson à la France semblait limpide : « Sans même se placer dans des scénarios extrêmes, ni dans les scénarios “les pires probables” au sens des modèles mathématiques, des hypothèses intermédiaires faisaient déjà apparaître avec un degré de plausibilité élevé, un écart important entre le nombre de cas sévères nécessitant une réanimation avec les capacités hospitalières françaises, même augmentées par des mesures appropriées. »

Pour éviter une vague de décès, les experts recommandaient des mesures « plus contraignantes », rappelant que « pour un virus comme SARS-CoV-2, il faut réduire d’au moins 60 % les contacts ». Les modèles de Neil Ferguson semblent avoir eu l’effet d’un électrochoc : le jour même de leur présentation à l’Elysée, le président de la République annonçait la fermeture des écoles, et dès le samedi celle des commerces, cafés et restaurants.

Dans leur dernier avis du 16 mars, les scientifiques s’alarmaient cependant de « la non-perception d’une partie de la population de la gravité de la situation » soulignant que les comportements ne s’étaient « pas suffisamment modifiés ». Quelques heures plus tard, le confinement général de la France était prononcé.

Hervé Morin, Paul Benkimoun et Chloé Hecketsweiler

Source : Le Monde

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source : www.kassataya.com