Député, ministre, premier ministre, maire de Paris, président du RPR, de la République… Récit de quarante années de politique, dont douze au sommet de l’Etat.

S’il n’avait tenu qu’à lui, il serait parti plus vite. Ce 16 mai 2007, dans la cour de l’Elysée, Jacques Chirac se plie aux cérémonies de la passation de pouvoirs comme s’il était déjà ailleurs. Pourquoi prolonger des adieux qu’il ne goûte guère ? Et d’ailleurs, qu’y a-t-il à célébrer ? Sans doute pas la victoire de son camp, dont il a déserté les dogmes libéraux. Encore moins le succès éclatant d’un rival jadis proche de lui. La haute silhouette du président se cale dans la voiture noire, sa grande main surgit par la vitre, et voilà tout. Quarante années de présence dans la vie politique, dont douze au sommet de l’Etat, et puis plus rien, ou presque, sans crier gare.

Ce ne fut pas le moindre des mystères de Jacques Chirac, mort le 26 septembre à l’âge de 86 ans, que de disparaître ainsi de la scène publique. Lui qui avait mis tant d’énergie à conquérir le pouvoir, à le perdre, à le reconquérir – l’affaire d’une vie –, s’était appliqué à ne plus l’exercer dans la plus grande discrétion. Au moment d’entreprendre la rédaction de Mémoires, à l’âge où ses prédécesseurs avaient largement sacrifié à l’exercice, il s’interrogeait encore : « Qui cela peut-il intéresser ? » Au point que l’on avait presque oublié quel exceptionnel conquérant il fut, architecte d’un destin sans équivalent sous la Ve République.

François Mitterrand se voyait en dernier grand président du régime. Après lui, disait-il, l’Europe, la mondialisation, les institutions, réduiraient le chef de l’Etat au rôle de « super-premier ministre » – le rendant fragile. Mais, au fond, ce fut Jacques Chirac l’ultime président d’une époque, dont il avait épousé les modes en se mentant parfois à lui-même. Productiviste acharné en ministre de l’agriculture, puis chef de gouvernement ultralibéral, il devint le président du développement durable, voire l’avocat de l’altermondialisme. Comment survivre à toutes les modes, aux contradictions les plus inouïes, sans un incontestable panache ?

Longévité exceptionnelle

On a trop dit que Jacques Chirac ne s’aimait pas. Qu’il fut d’une modestie inusable et assez lucide sur ses défauts ne fait aucun doute. Pourtant, une telle carrière – neuf fois élu député, sept fois ministre, maire de Paris pendant dix-huit ans, deux fois premier ministre et deux fois président de la République – ne se construit pas sans une formidable confiance en soi, une force de vie, un goût des autres hors du commun. Et quelques cadavres sur le bord de la route. « Le grand » (1,92 m sous la toise) fut aussi servi par un physique peu ordinaire, propre à susciter la sympathie. Son immense carcasse l’aida à encaisser les coups et permit, malgré d’insondables moments de déprime, qu’on le qualifie souvent de « phénix ». Chirac, sans cesse renaissant de ses cendres…

Cette longévité exceptionnelle, le caractère romanesque de cette vie dévorée par la politique, n’ont plus cours. Ils n’ont jamais, non plus, couvert les critiques sur la minceur du bilan. Peut-être les ont-ils même exacerbées : tout cela pour cela ? Il entre dans cette sévérité une part légitime, mais aussi de la déception au regard d’un homme doté de beaucoup d’intelligence et de talent, mal utilisés parfois, dissimulés souvent. Jacques Chirac restera pourtant comme celui qui a dit non à la guerre d’Irak en 2003, face aux Etats-Unis de George Bush. Comme un amoureux sincère de la France, teinté de radical-socialisme, qui consolida son pilier laïque. Comme l’homme de la mémoire qui sut condamner la faute vichyste du pays, à défaut de le réconcilier avec l’Algérie. Enfin, comme le président qui fit entrer l’écologie au sommet de l’Etat : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. »

Généreux et cynique, amical et brutal

Etrange Chirac, tour à tour généreux et cynique, amical et brutal, naïf et rusé, pudique et jovial, mais aussi cultivé et secret. Tantôt républicain authentique, tantôt politicien filou, cachant sans cesse sa vraie nature ou endossant des vérités successives qui apparurent pour ce qu’elles étaient : de bons gros mensonges. Les Français l’ont adoré, haï, admiré pour son endurance, méprisé pour ses volte-face. Jusqu’à oublier qu’il sut aussi être constant : abolitionniste de toujours de la peine de mort, partisan déterminé du droit à l’avortement, farouche combattant de l’extrême droite. Il a offert pendant si longtemps à son peuple un parfait miroir : Chirac, l’homme de tous les paradoxes, était sans doute fait pour comprendre les Français et pour les conquérir. Peut-être moins pour les gouverner.

« On n’est pas sérieux quand on a 17ans », écrivit Rimbaud. A cet âge, Chirac, lycéen à Louis-le-Grand, n’a rien de rimbaldien ou de romantique. Il cherche un sens à sa vie. Au début de l’année 1950, il signe, comme des centaines d’intellectuels et d’artistes, l’appel de Stockholm, qui exige « l’interdiction absolue de l’arme atomique ». Il ne songe pas encore aux compromis, aux trahisons et aux renoncements qu’impose la politique. Cette pétition lui vaudra d’être fiché par la sécurité militaire. Elle manquera de lui coûter un bon rang de sortie à l’école des élèves officiers de Saumur.

En Corrèze, le 14 juin 1982. Abbas / Magnum

L’armée n’a pourtant rien à craindre : le jeune Chirac s’est si bien rangé qu’il est devenu un vrai « fana-mili ». Pour la vie. C’est ainsi qu’il faut lire son premier acte présidentiel en 1995, la reprise des tirs nucléaires dans le Pacifique pour parachever la dissuasion militaire, et la professionnalisation de l’armée, en 1996. En ces années de formation où il flirte avec le socialisme, aux côtés de Michel Rocard, il a réussi Sciences Po, l’ENA, fait un voyage initiatique en cargo le long des côtes d’Afrique et sillonné l’Amérique, avant de revenir à Paris. Il s’est même transformé en vendeur très épisodique de L’Humanité. Et puis, il a rencontré une jeune fille « convenable ».

Des manières de hussard

Bernadette Chodron de Courcel, étudiante à Sciences Po à une époque où l’on n’y compte guère de filles, est issue d’une famille de diplomates et de militaires. Un oncle secrétaire général de l’Elysée auprès du général de Gaulle, qu’il a accompagné à Londres en 1940. Un père directeur des faïenceries de Gien et des émaux de Briare. L’histoire, le capital, l’éducation : une future épouse parfaite pour le bel ambitieux. Elle imposera à sa famille cet énarque aux manières de hussard et fermera les yeux sur les innombrables incartades du séducteur – « Les femmes, ça galopait », dira-t-elle. Qui l’aurait pensé ? La jeune fille timide et déterminée deviendra un formidable atout politique : l’aile droite, conservatrice et catholique de son mari, son infatigable représentante en Corrèze, conseillère générale toujours réélue. Aussi à l’aise en dame patronnesse qu’en femme politique avisée. Un pilier.

Bernadette Chirac a toujours su trouver des alliés. Et d’abord la plus indispensable : sa belle-mère, dont elle s’assura d’emblée la complicité. Marie-Louise Chirac adulait son fils, ce garçon vif, intelligent, affectueux, né le 29 novembre 1932 à Paris, des années après le décès d’une sœur en bas âge, Jacqueline. S’il a toujours peur de décevoir son père, François (né Abel), un banquier devenu homme d’affaires, le jeune Jacques sait qu’il pourra toujours compter sur l’amour inconditionnel de sa mère. Elle lui donne la confiance, le goût de plaire, l’ambition. Du côté paternel, son grand-père, instituteur corrézien, laïque et franc-maçon, a légué au jeune Chirac un solide attachement aux principes républicains.

Son mariage, en mars 1956 à l’église Sainte-Clotilde, traditionnel et mondain, le sort de la moyenne bourgeoisie dont il est issu. Il n’y aura pas de lune de miel. Car le jeune sous-lieutenant part immédiatement en Algérie. Chirac est le dernier président de la Ve République qui a connu, enfant, la seconde guerre mondiale et qui est lui-même allé au feu. Avec un courage certain, et une confiance dans sa bonne étoile qui le conduisit à ne jamais rechercher de protection particulière. Il n’en voyait pas, le plus souvent, l’utilité. Combien de fois les services chargés d’assurer sa sécurité se sont-ils ingéniés à accomplir leur tâche malgré lui ? Jusqu’à se dissimuler pour lui donner l’illusion d’être seul… En 2002, il n’accorde guère d’importance à la tentative d’attentat perpétrée contre lui par un militant d’extrême droite, lors des cérémonies du 14-Juillet. « J’ai cru que c’était un pétard », dira-t-il, plaisantant à demi.

Chef de guerre, chef de meute bien plus tard au RPR, Chirac est aussi le dernier président qui a vécu, au plus près, la décolonisation qui a marqué toute une génération politique. Qu’un socialiste, Guy Mollet, ait demandé à l’Assemblée nationale de lui voter des « pouvoirs spéciaux », en mars 1956, pour conserver l’Algérie à la France, ne lui pose pas de problème particulier : à ses yeux, l’Algérie française est une évidence. Lorsqu’il y retourne après l’ENA, en 1959, en renfort administratif, il manque de se brouiller avec plusieurs de ses condisciples, dégoûtés par cette « sale guerre », par la torture, par les errements des politiques.

De fidèles amis lui épargneront une erreur de nature à ruiner ses ambitions. Il faudra bien toute la persuasion de Bernard Stasi et de Jacques Friedman, ses condisciples à l’ENA, pour le convaincre de signer avec 35 autres énarques une pétition de soutien au général de Gaulle, le 30 janvier 1960 dans Le Monde, après les barricades dressées contre lui, à Alger, par les pieds-noirs. Une signature, celle de l’appel de Stockholm, faillit compromettre sa carrière. Celle-ci la sauvera.

L’enfant gâté du pompidolisme

Il est désormais prêt pour l’envol. Son mentor s’appelle Georges Pompidou, le seul homme politique, peut-être, qu’il ait respecté. Les biographes ont retenu cette phrase du premier ministre d’alors, lancée sur le perron de Matignon, un matin d’avril 1967 : « Chirac, je vous ai réservé un strapontin, mais ne vous prenez surtout pas pour un ministre. » La légende veut que le jeune conseiller, chargé à Matignon des dossiers de l’équipement et des transports depuis 1962, ait ainsi appris qu’il devenait secrétaire d’Etat aux affaires sociales, chargé de l’emploi. Un parcours des plus classiques, dès lors que l’étape précédente s’est jouée sur le terrain électoral. Pompidou a envoyé quatre « jeunes loups » à l’assaut du Limousin rouge. Seul Chirac a été élu, début d’une longue histoire politique avec la Corrèze, qui prolongeait des racines familiales. La victoire méritait d’autant plus récompense que la majorité n’avait conservé son avantage à l’Assemblée nationale que d’une voix.

L’avenir s’annonce radieux pour le cadet du régime. Revoyons-le alors, sous la plume d’André Passeron, dans Le Monde : « Il devait garder de son passage sous les drapeaux l’allure de l’officier, un peu du style “cornichon”, de ces candidats à Saint-Cyr qui portent leurs convictions en sautoir, avec le cheveu net et toujours bien plaqué, la démarche alerte et décidée, la poignée de main franche, le regard direct, le sourire de circonstance. » Son dévouement à Pompidou est d’autant plus grand qu’il lui doit tout. Dans cette France bourgeoise et industrieuse, qui n’a plus que faire des guerriers, il se débrouillera pour assouvir sa soif d’aventure. Chargé de négociations secrètes avec la CGT en mai 1968, c’est pistolets en poche qu’il se rend à ses rendez-vous clandestins.

Un passage auprès de Valéry Giscard d’Estaing aux finances, qui le bluffe, auprès du Parlement, qui l’ennuie, et le voilà ministre de l’agriculture. Un rôle à sa mesure, dans lequel il se distingue de mille façons : coups de menton à Bruxelles, que son fond d’euroscepticisme encourage, généreuses subventions aux agriculteurs, que son habileté électorale lui souffle et moult flatteries « au cul des vaches », théâtre pour lequel il n’a guère besoin de forcer sa nature, un brin franchouillarde. Chaque semaine, il s’acquitte de son devoir d’élu local, serrant les mains par centaines, connu de tous et accessible à tous, providence parisienne d’une province rurale. L’ascension se poursuit, dans l’ombre de l’homme qui dynamise l’époque des « trente glorieuses ».

Dernier cadeau à l’enfant gâté du pompidolisme, couvé par le redoutable tandem de conseillers du Prince, Pierre Juillet et Marie-France Garaud : le ministère de l’intérieur. Avec une mission de confiance Place Beauvau – préparer les élections. La mort de Georges Pompidou va tout bouleverser. Elle affecte profondément Chirac, qui niera sa maladie jusqu’à l’absurde.

Cette disparition lui ouvre aussi la voie pour une stratégie plus personnelle. Toujours conseillé par Juillet et Garaud, le jeune ministre a tenté plusieurs fois de mettre la main sur le parti gaulliste, sans lequel aucune ambition présidentielle ne peut s’épanouir. Mais la plupart des barons, et les partisans de Jacques Chaban-Delmas en particulier, y demeurent ses adversaires irréductibles. Patient, Chirac dégagera donc la route de l’Elysée pour Valéry Giscard d’Estaing. Cette manœuvre, première encoche sur sa carabine, restera sous le nom de Manifeste des 43 : 39 parlementaires et 4 ministres de l’UDR, retournés un par un par Chirac, qui plaident pour une candidature unique, tuant ainsi dans l’œuf celle de Jacques Chaban-Delmas.

Le plus jeune chef de gouvernement depuis 1958

La récompense ne tarde pas. A 41 ans, le 27 mai 1974, Jacques Chirac devient premier ministre : le plus jeune chef de gouvernement depuis 1958. Un an avant d’accéder à Matignon, le cadet avait assuré : « Valéry Giscard d’Estaing est un des rares hommes d’Etat actuels. » Son aîné lui retourne le compliment, avant de lui confier la Rue de Varenne : « Jacques Chirac fait partie de cette génération d’hommes nouveaux qui auront des responsabilités croissantes en France. » Chacun avait vu juste. Mais nul ne soupçonnait que cette relation alimenterait la chronique de tant d’années de haine et de rancœur.

Comme le disait Alexandre Dumas père : « Il y a des services si grands qu’on ne peut les payer que par l’ingratitude. » Il n’y eut point d’état de grâce. Giscard juge terne et plat le discours de politique générale de son premier ministre. Pour preuve du peu de cas qu’il fait de lui, le président annonce d’emblée aux Français : « Je travaillerai directement avec les ministres. » S’ils s’accordent sur les réformes de société, les deux hommes s’opposeront très vite sur la stratégie économique face au premier choc pétrolier – rigueur pour l’un, relance pour l’autre. Dans l’un de ces euphémismes dont son bouillant caractère restait capable, Chirac admettra : « La conduite de la politique économique m’échappait un peu. » Quant à la composition du gouvernement, il n’en maîtrise rien, au fil des divers remaniements. D’humiliations en meurtrissures, l’issue ne fait plus de doute à l’été 1976.

L’émancipation s’est achevée en deux temps. Le 14 décembre 1974, un coup de force inspiré par Juillet et Garaud, tout en rapidité, génial et brutal, lui a permis de mettre la main sur l’UDR : il est élu secrétaire général au nez et à la barbe des barons gaullistes.

Une première dans l’histoire de la République

Le 25 août 1976, après l’annonce officielle de son départ par l’Elysée, il convoque la presse à Matignon. C’est une première dans l’histoire de la République. Les bureaux sont déjà vides. Il s’installe dans celui de Pierre Juillet pour énoncer ces mots célèbres : « Je ne dispose pas des moyens que j’estime aujourd’hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de premier ministre et, dans ces conditions, j’ai décidé d’y mettre fin. » Jamais un premier ministre n’avait dit aussi crûment son désaccord avec le chef de l’Etat. Ce n’est pas « Vous êtes viré », mais « Je m’en vais ». Entre « le monarque » et « l’agité », la rupture est consommée.

Ah ! la belle conquête qui commence… « L’agité » démissionnaire s’accorde une pause pieuse avant de partir en croisade, se réfugiant pour quelques jours à l’abbaye de Solesmes, dans la Sarthe. Puis il prononce, en octobre, à Egletons, en Corrèze, un discours-programme ponctué de renversants moulinets idéologiques : A bas les « collectivistes » ! Vive l’impôt sur le capital ! Jacques Chirac conclut : « Le grand rassemblement auquel je vous convie (…) devra allier la défense des valeurs essentielles du gaullisme aux aspirations d’un véritable travaillisme à la française. » La version française en somme, des « catch-all parties », les partis attrape-tout anglo-saxons. Le Rassemblement pour la République (RPR) est créé dans l’emphase, Porte de Versailles, à Paris, le 5 décembre 1976, devant 50 000 militants qui n’en finissent plus d’applaudir leur nouveau chef. Il leur a promis de combattre « la coalition socialo-communiste ». Il est élu avec 92,52 % des voix.

Infatigable, imbattable, inusable

Un parti, des troupes, un fief en Corrèze : il ne manque plus à ce Rastignac déjà mûr, 44 ans, que de partir à l’assaut de la capitale. Un combat d’autant plus excitant que Valéry Giscard d’Estaing a déjà désigné son candidat : Michel d’Ornano. En campagne, Chirac est infatigable, imbattable, inusable. Comme il le sera toujours, au fil des ans. Le bretteur jette dans cette bataille à risque, où le ministre de l’industrie est le favori des sondages, toutes ses forces. Il saura se souvenir, en 1995 contre Edouard Balladur, qu’une victoire promise à un autre peut être arrachée. Le 25 mars 1977, elle est totale. Le voilà à la tête de 36 000 fonctionnaires, d’un budget de plus de 7 milliards de francs et d’un des plus beaux bureaux de la République. Une merveilleuse base arrière pour continuer la conquête…

C’est pourtant le mauvais temps qui s’annonce, malgré ses réélections successives à Paris, malgré un succès sans partage aux législatives de 1978. Le temps de voir revenir les ennemis qu’il a laissés sur sa route. Le temps des échecs et des erreurs. Le temps d’apprendre la douleur. Au guerrier qui se sentait indestructible, une route verglacée de Corrèze rappelle, un soir de novembre 1978, que l’homme est vulnérable. « Je ne pensais pas que l’on pouvait souffrir autant », confiera-t-il à l’un de ses biographes, après cet accident de voiture qui l’a laissé à deux doigts de la paralysie.

Sur son lit d’hôpital, veillé le plus souvent par Bernadette Chirac, il survole sans y prêter assez d’attention le texte que Pierre Juillet lui apporte pour une dernière relecture : l’« Appel de Cochin » que Jacques Chirac lance le 6 décembre 1978, six mois avant les premières élections européennes au suffrage universel, n’a d’autre but que de se démarquer de Giscard, le libéral, fervent partisan de l’Europe. Et de prendre date, en vue de l’élection présidentielle de 1981. Mais ses formules outrées transforment cet acte tactique en faute politique. « Comme toujours, lorsqu’il s’agit de l’abaissement de la France, le parti de l’étranger est à l’œuvre, avec sa voix paisible et rassurante. Français, ne l’écoutez pas. C’est l’engourdissement qui précède la paix de la mort. »

Juillet et Garaud, « les diaboliques »

En fait de mort, l’Appel de Cochin sonne surtout le glas des relations entre Jacques Chirac et ses conseillers Juillet et Garaud – « les diaboliques », comme on les surnomme à Paris. Tout y concourt. Le résultat désastreux des élections européennes de 1979 qui voient le RPR passer du statut de premier parti de France à celui de Petit Poucet, derrière l’UDF, le PS et le PCF ; le départ de Jérôme Monod du RPR, qui ne supporte plus l’« archaïsme » de Pierre Juillet, privant Jacques Chirac d’un ami précieux ; et, enfin, l’inimitié de Bernadette Chirac, qui n’a jamais accepté l’emprise de Juillet et de « Marie-la-France » sur son mari – pas plus qu’elle n’adhère à leur patriotisme de terroir. En septembre 1979, elle accorde à l’hebdomadaire Elle un entretien d’une rare franchise, résumant d’un mot cinglant ses relations avec Marie-France Garaud : « Elle me prenait pour une parfaite imbécile. » Bernadette Chirac s’assurait ainsi que ces conseillers honnis ne reviendraient jamais.

Jacques Chirac n’a jamais été un européen forcené. Il fut simplement convaincu assez tôt, par Jérôme Monod et Alain Juppé, que son destin présidentiel passait par l’Europe. A nouveau premier ministre en 1986, il défend l’Acte unique et approuve l’entrée de l’Espagne et du Portugal dans la Communauté européenne, combattue naguère avec tant de vigueur au nom des intérêts des agriculteurs. L’année d’après, il assure que les vieux débats idéologiques sont dépassés : « L’accord est à peu près général sur ce que doit être l’Europe de demain », déclare-t-il dans un entretien au Monde.

Et pourtant ! Il sera quasiment seul au RPR, en 1992, à défendre le traité de Maastricht. Le référendum proposé par François Mitterrand n’a réussi qu’à un cheveu : 51,04 %. Un oui fragile qui revient au visage de Jacques Chirac président. Aux élections européennes de 1999, la liste dirigée par l’impossible tandem composé du libéral Alain Madelin et du souverainiste Philippe Séguin se défait en pleine campagne. Que dire, enfin, du référendum de mai 2005, perdu sans appel ? Valéry Giscard d’Estaing, père de la Constitution européenne qu’il s’agissait d’entériner, avait lâché, toujours vachard : « Il n’est pas crédible. »

Politique par plaisir

Européen par calcul, mais politique par plaisir. Il a fait élire Giscard en 1974, il le fait battre en 1981. Pour cette première candidature à l’élection majeure de la vie politique française, lui revient le rôle de troisième homme : un petit 18 % derrière les deux finalistes, Mitterrand et Giscard. C’est au candidat socialiste, qu’il a vu secrètement, que Jacques Chirac donne un coup de pouce. « Le 10 mai, dit-il entre les deux tours, chacun devra voter selon sa conscience. » Puis il précise, du bout des lèvres : « A titre personnel, je ne peux que voter pour M. Giscard d’Estaing. » Une façon à peine dissimulée d’éliminer le candidat de droite, tandis qu’au RPR les consignes vont bon train pour voter socialiste. Cette élection n’est pas faite pour gagner, mais pour se placer sur l’échiquier de la présidentielle. Avec le parti gaulliste. A Jean Lecanuet, le président de l’UDF qui le contacte au lendemain de l’élection de François Mitterrand, Chirac, chef incontesté de la droite, rétorque : « Giscard, c’est fini, voyons. Il est mort. »

Mitterrand et Chirac ont appartenu au tout petit club des présidents réélus, tissant au fil des ans une relation assez subtile. « Peut-être va-t-il prendre une autre mesure de ce qu’il est, de ce qu’il peut », écrivait en 1976 le fédérateur de la gauche. Mais pour ajouter aussitôt : « Non, ce professionnel du mot nu, qu’une image écorcherait, ce rhéteur du complément direct qui n’a jamais poussé ses études jusqu’au conditionnel, n’est à l’aise que dans la simplicité des fausses évidences. »

Cette flèche empoisonnée, de même que la douloureuse expérience de la cohabitation, n’aura pas impressionné Chirac au point de ne pas apprendre de Mitterrand : lorsque l’ancien chef de l’Etat disparaît, le 8 janvier 1996, il lui rend un hommage qui étonne et émeut les Français. D’autant plus que, nommé à Matignon par le président socialiste douze ans plus tôt, c’est à droite que Jacques Chirac a gouverné. Une droite libérale, musclée, qui rappelle le « facho Chirac » des années 1970. A l’heure du libéralisme économique triomphant de Ronald Reagan et Margaret Thatcher, il engage un impressionnant train de privatisations.

Un cavalier désarçonné

Edouard Balladur, nommé ministre d’Etat « de l’économie, des finances et de la privatisation », s’y applique : les banques, TF1, tout y passe… Libéralisation aussi du côté des universités que le projet Devaquet prévoit de mettre en concurrence, tandis que leur accès doit devenir sélectif. La réforme sombre avec les manifestations, et le ministre démissionne après la mort de Malik Oussekine, un jeune homme tué par les policiers voltigeurs à moto de Charles Pasqua. La cohabitation a tourné à l’affrontement permanent, sur le social, l’économie, les libertés, les prérogatives de chacun.

Si le pouvoir avait bel et bien glissé vers Matignon, si l’autorité de Mitterrand avait été contestée, le vieux président n’était pas disposé à se « laisser arracher livre de chair après livre de chair ». La fin de la partie fut sans appel : pour la deuxième fois, en 1988, Jacques Chirac échoue à la présidentielle. Il n’a même pas fait le plein des voix gaullistes. Il ne recueille que 19,94 % des suffrages.

C’est alors un cavalier désarçonné, à l’audace éparpillée, dont les troupes ont perdu la foi. Il a 56 ans. Il n’a plus l’âge d’être un rebelle et moins d’énergie pour la guerre. Et partout poussent les ambitions. Oh ! bien sûr, il y aura la jolie victoire des élections municipales de 1989 : pas une mairie d’arrondissement pour les socialistes. Paris reste un précieux bastion. Mais la fin des années 1980 se montre cruelle avec Chirac : de la révolte de Pasqua et Séguin à l’offensive des quadras « Rénovateurs » prétendant repeindre la droite aux couleurs de la modernité, les convoitises présidentielles s’aiguisent.

Un père dévasté de chagrin

Ce n’est plus de grognards, de gourous ou de mentors que Jacques Chirac a besoin. Il ira puiser son énergie ailleurs. Dans la peine, peut-être. Car c’est un père dévasté de chagrin. A la défaite politique s’est ajouté un drame intime qu’il n’évoquera jamais – ou seulement à la veille de quitter le pouvoir. Laurence, fille aînée des Chirac et portrait de son père, a sombré dans une grave anorexie au sortir de l’adolescence, après une méningite. Son état de faiblesse lui interdit de passer l’internat de médecine, alors qu’elle est devenue une brillante étudiante.

En avril 1990, ses parents et sa soeur sont à peine partis en voyage en Thaïlande qu’elle se défenestre du quatrième étage de son appartement parisien. Cette tentative de suicide – neuf au total, dira sa mère – la laisse lourdement handicapée. La rumeur de sa disparition court alors dans le pays, au point que les lettres de condoléances afflueront à la Mairie de Paris, ajoutant à la tragédie. Sa mort surviendra accidentellement le 14 avril 2016, à l’âge de 58 ans, alors que son père est déjà atteint depuis plusieurs années d’une maladie neurologique. Il assiste à l’enterrement en fauteuil roulant.

Le clan Chirac ressortira indissolublement lié de ce drame familial qui a commencé dans les années 1980. Comment expliquer autrement le rôle de Claude Chirac, la fille cadette, qui arrivera peu à peu au cœur même du pouvoir présidentiel ? C’est après l’échec politique de 1988 doublé de ces tourments privés que Jacques Chirac fait venir sa fille à l’Hôtel de Ville pour s’occuper de sa communication. Peu importe que dans les couloirs du RPR ou de la mairie, on l’ait surnommée « fifille ». Son père a tranché d’un mot : « La présence de Claude n’est pas négociable. »

L’ami de trente ans à Matignon

Bernadette Chirac elle-même a beau s’insurger contre l’obsession de leur fille, déterminée à faire de son père un homme moderne, éternellement jeune, rompu aux techniques de communication importées d’Amérique, elle n’aura pas d’autre choix. Et d’ailleurs, Chirac ne veut plus se passer d’elle. Dans ce monde politique où chacun se trahit chaque matin, en qui avoir confiance sinon dans ses plus proches ?

Malgré tout, il faudra longtemps à Jacques Chirac pour comprendre qu’Edouard Balladur va porter ses propres couleurs à l’élection présidentielle de 1995. « Edouard prend goût à la politique. Il ferait un bon premier ministre, vous ne trouvez pas ? » En 1988, déjà, Chirac sonde Juppé, qui répond du tac au tac : « Etes-vous sûr qu’il ne rêve pas d’habits plus grands ? » Le maire de Paris se contente d’éclater de rire. Des histoires comme celle-ci, il y en a mille, rapportées au fil des ans par les plus fidèles des chiraquiens, au premier rang desquels Jean-Louis Debré.

Quoi qu’il en soit, lorsque la cohabitation repasse les plats, en 1993, Chirac n’en veut pas. Il a « déjà donné », dit-il, et ne sera plus premier ministre. C’est donc « Edouard », l’ami de trente ans, tout en componction, qui va à Matignon. Chirac se pense tranquille, à l’abri derrière la règle non écrite qui veut qu’un premier ministre ne gagne jamais la présidentielle. Mais il ne s’attend certainement pas à voir partir presque tous ceux dont il a fait la carrière, irrésistiblement attirés par les sirènes du pouvoir. Tous derrière Balladur et son équipe, Nicolas Sarkozy en tête, qui lui rejouent Le Mépris.

« Laisser le cœur au vestiaire »

Trahi à son tour, oublié, délaissé, Chirac a mis le temps qu’il fallait pour remonter en selle. Du discrédit et de l’isolement, il a fait une force, transformant son passif en capital. Comme tout grand politique après l’incontournable traversée du désert. Lentement mais sûrement, sillonnant sans relâche le pays, serrant des milliers de mains, haranguant, embrassant, selon le conseil de François Mitterrand qui lui convient si bien : « Prendre la France à bras-le-corps. » Au formidable élan vital qui l’emporte vers les autres, s’ajoute une intuition très sûre pour le choix du thème de campagne : la fameuse « fracture sociale ». Il remonte inexorablement la pente face à Edouard Balladur. Cynique, roublard, impitoyable, mais humaniste, républicain, chaleureux, tel est Chirac.

Entrer dans la peau d’un président est une autre affaire. Etre soi-même et différent, avec les attributs du pouvoir. Digérer l’immense joie de la victoire. Dépasser le souvenir exaltant d’une traversée de Paris, le 7 mai 1995 au soir, fenêtre ouverte, main brandie, dans une voiture héritée de Georges Pompidou et pieusement conservée. Comprendre que tout commence, alors que le but d’une vie, presque trente ans de politique, est atteint. C’est une autre dialectique que celle de la conquête. C’est au sommet que soufflent les vents les plus vifs et que l’oxygène se fait rare. Là que tout se complique. Là que s’accumulent les masques mais que l’homme ne peut échapper à sa vérité. « C’est une des rançons du pouvoir véritable : il faut laisser le cœur au vestiaire », constatait le futur président dans un manuscrit jamais publié, intitulé « Les mille sources ».

Il a gagné avec Philippe Séguin, l’inspirateur de la campagne, l’héritier du gaullisme social, l’imprécateur anti-maastrichtien ; il gouvernera avec Alain Juppé, l’européen convaincu, l’orthodoxe du budget, le technocrate corseté. Juppé, le préféré, « le meilleur d’entre nous », qui rassure sans rivaliser. Le « fils politique » de l’époque. Le 26 octobre 1995, moins de six mois après son élection, le président de la République annonce à la télévision « le tournant de la rigueur ». A Helmut Kohl, le chancelier allemand, il avait assuré d’emblée : « Je ne veux pas qu’il y ait de doute dans ton esprit sur ma volonté de respecter le traité de Maastricht et de réduire les déficits au plus tard fin 1998 pour remplir les critères. » Des critères bien incompatibles avec la générosité budgétaire supposée réduire la fracture sociale.

La France ne s’ennuie pas, elle gronde

Les Français, eux, s’inquiètent. Les jeunes, dans les universités, ont engagé depuis plusieurs semaines un mouvement de grève qui sera le plus long qu’aient mené les étudiants depuis mai 1968. La France ne s’ennuie pas, elle gronde. Les enfants des soixante-huitards veulent des salles pour travailler, des bibliothèques pour étudier, des enseignants pour progresser. Les fonctionnaires et les salariés des grandes entreprises publiques, cheminots en tête, prennent le relais, en décembre, pour un mouvement social qui va paralyser la France pendant tout un mois. L’annonce, le 15 novembre à l’Assemblée nationale, du plan Juppé pour la réforme du financement de la Sécurité sociale et la disparition progressive des « régimes spéciaux » de retraite a mis le pays dans la rue. C’est la disparition de leur Etat-providence, hérité de l’après-guerre et du gaullisme, qui hérisse tant les Français.

Jacques Chirac est arrivé à la première place dans un monde moins sûr, dans une France angoissée par le chômage. « Peut-être », admet-il à la télévision, a-t-il sous-estimé les difficultés. Il dit qu’il faut du courage pour assumer son poste, et qu’il n’en manque pas. Il dit qu’il faut du temps pour récolter ce que l’on sème et pense qu’il a sept ans devant lui.

Le temps, pourtant, va lui manquer. Le 21 avril 1997, le président de la République prononce la dissolution de l’Assemblée nationale. Des trois boutons sur lesquels il peut appuyer : remaniement, référendum, dissolution, il a déjà utilisé le premier. Six mois jour pour jour après le second tour de la présidentielle, le gouvernement Juppé a été remanié. Les femmes, en particulier, affublées du sobriquet de « Juppettes », sont remerciées. Jacques Chirac n’aura de cesse de rectifier la désastreuse image laissée par cette charrette féminine. Alain Madelin, le libéral, lui, a déjà démissionné depuis trois mois.

« Tu ne vas quand même pas dissoudre ! »

Mais ce n’est pas de ce remaniement que l’on vient parler au chef de l’Etat : amis, conseillers, élus, sondeurs, tous se relaient auprès de Chirac pour le conjurer de se défaire de son premier ministre si impopulaire. « Oui, mais qui? » pour le remplacer, répond-il invariablement. Et il décide de dissoudre. Lorsque son ami de toujours, Pierre Mazeaud, futur président du Conseil constitutionnel, comprend qu’il va recourir à cette arme atomique, il enrage : « Tu ne vas quand même pas dissoudre ! De Gaulle dissout quand les mecs sont dans la rue ! Tu es un arbitre, article 5. » Ce président, gardien de la Constitution, qui « assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics », procède pourtant bel et bien à une dissolution de convenance.

Car, au-delà du sauvetage du premier ministre, il s’agit d’administrer une purge majeure à cette famille de droite toujours divisée entre chiraquiens et balladuriens. Au ministère des finances, de surcroît, les analystes expliquent que la conjoncture est atone, que la croissance ne reviendra pas. Il faudra encore donner un « tour de vis » budgétaire. Autant dire que les élections législatives de 1998 seront compromises pour la droite. Le résultat de la dissolution est implacable : 220 députés de droite se sont fait hara-kiri. Chirac les avait entraînés dans le sillage de sa victoire, il les emporte dans le tourbillon d’un « coup » magistralement raté.

Dès le premier tour, le 25 mai 1997, le président comprend que tout est perdu. Le 26 au matin, il se sépare de Juppé. Et se retrouve, dans son bureau, K.-O. debout : « Mais qu’est-ce que j’ai fait ? Que s’est-il passé ? » L’ami qui l’écoute ne répond rien. Terrible et douloureux monologue, où la réponse s’impose d’elle-même. Le chef de l’Etat, selon l’une de ces expressions qu’il affectionne, s’est tiré une balle dans le pied. Il sait qu’il est, déjà, un président de cohabitation. Triste palais, que le pouvoir déserte. Et pour longtemps. Car la cohabitation va durer cinq ans.

Chirac-Jospin, cohabitation courtoise

Pour comble, contrairement aux mauvais augures de Bercy, la croissance revient, souriant à la « dream team » de la gauche plurielle, conduite par Lionel Jospin. Evidemment, « Battling Jack », comme l’avaient surnommé les Anglais, ne reste pas longtemps abattu. Comme toujours, phénix renaissant de ses cendres, il affiche au conseil des ministres une mine réjouie. Jean-Pierre Chevènement racontera : « Il nous serrait la main avec un grand sourire, comme si nous étions l’équipe de France qui venait de gagner la Coupe du monde de foot. » Et il n’est pas exclu que, dans ce gouvernement, il trouve certains ministres sympathiques.

C’est donc une cohabitation plutôt courtoise qui s’engage, même si chacun reste sur ses gardes, car Chirac comme Jospin pensent déjà qu’ils s’opposeront, cinq ans plus tard. « Cette situation institutionnelle particulière, je l’ai déjà vécue. C’était en 1986, j’étais premier ministre. J’avais pu alors apprécier le rôle fondamental du président de la République, garant de nos institutions », ironise le président. Fort de son expérience avec François Mitterrand, il marque ses prérogatives, toutes ses prérogatives. Sur le plan international, « domaine réservé » par excellence, mais aussi sur le plan intérieur, chaque fois que l’occasion s’en présente, comme sur les 35 heures, qu’il qualifie d’« expérimentation hasardeuse ».

Bon an mal an, Chirac s’installe dans le rôle de premier opposant. Puisque le pouvoir est au repos forcé, à l’Elysée, ce sont aussi cinq ans de réflexion. Il reçoit, écoute… et s’ennuie. Pour cet homme qui n’aime rien tant que l’action, la pénitence est rude. Au bout du compte, cela fera tout de même une doctrine et un programme. Pour plus tard. Pour un septennat réussi, cette fois.

Règlements de comptes dans la famille gaulliste

Mais voilà que ce pouvoir si chèrement conquis et si bêtement perdu se dérobe plus encore, et s’abîme. Les règlements de comptes de la dissolution n’en finissent pas dans la famille gaulliste. Séguin rafle haut la main le RPR face à Juppé et devient le patron de la droite. En 1998, lors des élections régionales, quelques brebis galeuses du RPR enfreignent l’interdiction d’une alliance avec le Front national. Puis s’annoncent les très délicates élections européennes de 1999. Les souverainistes Charles Pasqua, en rupture de RPR, et Philippe de Villiers font la course en tête. Voilà le président condamné à appeler Nicolas Sarkozy, banni depuis son échec avec Balladur, à la rescousse.

L’année suivante, en 2000, Jacques Chirac est obligé d’avaler le quinquennat. Valéry Giscard d’Estaing et Lionel Jospin lui ont mitonné cette potion bien amère. Une page de la Ve République se tourne, contre son gré. Cela change tout, mais il n’en prendra jamais la mesure. Ses « chers compatriotes » vont néanmoins l’approuver, par référendum, à plus de 73 %, mais avec un très fort taux d’abstention.

Deux jours avant ce scrutin, le 22 septembre 2000, une bombe a explosé. Le Monde publie la très gênante confession de Jean-Claude Méry, ex-financier occulte du RPR, décédé d’un cancer en 1999, qui met en cause Jacques Chirac sur une cassette vidéo. « Abracadabrantesque ! », s’écrie le président, que le lettré Dominique de Villepin a renseigné, car il a lu Rimbaud. « On disserte sur des faits invraisemblables qui ont eu lieu il y a plus de quatorze ans », plaide aussi le chef de l’Etat à la télévision, dans un admirable lapsus.

Un an plus tard, le juge Halphen sera dessaisi de l’affaire pour vice de forme. Jamais en panne d’imagination, la machine à fabriquer les mots de l’Elysée trouvera « Pschitt », un an plus tard, pour qualifier une histoire de billets d’avion payés en liquide pour Jacques Chirac et ses proches, entre 1992 et 1995. Le président s’abritera enfin derrière le rempart habilement dressé par le président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas, qui a réaffirmé en droit, en 1999, l’immunité du locataire de l’Elysée.

N’importe qui aurait sombré. Pas lui, qui annonce tout sourire et sur fond de verdure sa candidature à l’élection présidentielle de 2002, le 11 février, à Avignon. Le programme est tout prêt, avec sa réforme des retraites, sa baisse d’impôts de 30 %, son nouveau dialogue social, son contrat jeunes, son revenu minimum d’activité, ses abaissements de charges pour les entreprises, son « programme massif de reconstruction des logements pour supprimer les ghettos », ses mesures pour l’égalité des sexes. Cela s’appelle : « La France en grand, la France ensemble. » Pendant la campagne s’engage une vertigineuse course à l’échalote sur la sécurité. Bénéficiaire principal : le candidat de l’extrême droite et président du Front national.

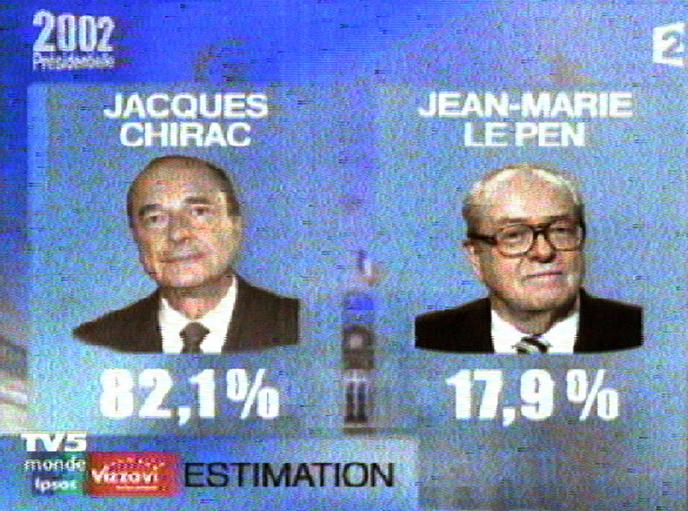

Un certain 21 avril 2002, avec l’arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour, le président de la République comprend d’un même mouvement qu’il a gagné une élection et gâché le bonheur d’être réélu. Il y eut sans doute peu de jours plus terribles pour quelqu’un qui – malgré un dérapage odieux de fin de banquet en 1991 sur « le bruit et l’odeur des immigrés » – n’a cessé de combattre le racisme, l’extrémisme, l’intolérance, la peur de l’autre. « Une fête affreusement gâchée, un adversaire qu’il déteste, des thèses qu’il vomit », assure le fidèle François Baroin.

Chirac lui-même, bien que réélu, ou peut-être justement à cause de cela, se sent coupable. N’est-ce pas en particulier à lui qu’il faut attribuer cette abstention, ce rejet du politique que montre le résultat de l’élection ? Elu à 82 %, sans même avoir atteint 20 % au premier tour, le miraculé déclare : « Cela m’oblige. » Il pense se donner tous les moyens pour réussir : un premier ministre à sa main, Jean-Pierre Raffarin, une majorité absolue de 365 députés, un grand parti, l’UMP, qui marie toutes les droites, le vieux RPR, les libéraux et une partie des centristes. Avec à sa tête Alain Juppé. Aux ministres, il recommande, tel Pompidou l’exhortant à la modestie : « Je ne veux pas voir une bande de coqs se pavaner. »

Comment et pourquoi tout va à nouveau de travers ? Ce n’est pas que le diagnostic soit mauvais, ou mal posé. Celui de la fracture sociale, toujours. Celui de la mondialisation, qui exige une adaptation de plus en plus rapide, avec l’extraordinaire puissance qui se développe dans les pays émergents. C’est bien une crise sociale, morale, politique que traverse le pays. « Il faut que les Français aient rapidement le sentiment que nous faisons bouger les choses. Je donnerai les moyens qu’il faudra », assure-t-il aux principaux ministres qui défilent à l’Elysée. Le Chirac sympathique et familier, cynique et rigolard, s’est effacé pour faire place à un président guindé et silencieux. A l’attention de la presse, Claude Chirac a fabriqué un président de carton-pâte, aux mots soigneusement lissés, aux crocs limés.

Du reste, les débuts sont loin d’être catastrophiques. Pour ce premier 14-Juillet du quinquennat, exercice obligé qui tombe souvent à plat dans une France en vacances, Chirac ne s’est pas trompé. Les trois grands chantiers qu’il lance sur la sécurité routière, le cancer et les handicapés resteront comme l’une des grandes réussites de son second mandat. Avec une croissance molle et un climat social toujours sous tension, Jean-Pierre Raffarin et François Fillon réussissent néanmoins à faire passer, en 2003, une réforme des retraites à laquelle la gauche, malgré une montagne de rapports qui en soulignaient tous l’urgence, ne s’était pas attaquée. Il y aura, dans toute la France, jusqu’à un million de manifestants pour la contester. Pourtant, le 24 juillet 2003, elle est adoptée.

Le masque s’est abaissé

Mais, dans l’an II du quinquennat, c’est surtout l’opposition à la guerre d’Irak qui va mobiliser Jacques Chirac. Un combat dans lequel il prend le Quai d’Orsay à rebours, nourri de convictions profondes et d’une connaissance sans faille de l’histoire et de la région. Il n’y a d’ailleurs plus que cela qui l’intéresse vraiment. Cette scène internationale où se tutoient les grands. Il y fait merveille, porté par une popularité sans précédent.

Comment savoir que le pire est à venir ? Cela commence, en janvier 2004, par la condamnation d’Alain Juppé à dix-huit mois de prison avec sursis et dix ans d’inéligibilité pour prise illégale d’intérêts, dans l’affaire du financement du RPR. C’est peu dire que Jacques Chirac est effondré – une des très rares occasions où le masque s’est abaissé. Sa grande carcasse paraît alors minée du dedans, même si, en appel, le verdict se révèle moins sévère pour son ancien premier ministre. L’année est ponctuée d’échecs, hormis une timide réforme de l’assurance-maladie : le cafouillage autour de la suppression du lundi de Pentecôte marque l’usure du premier ministre ; la cuisante défaite aux élections régionales met la droite à nu ; et la prise de l’UMP à la hussarde par Nicolas Sarkozy marque la fin politique de Jacques Chirac. Car le président a trouvé là son principal opposant. Ministre très populaire, incroyable chouchou des médias et successeur autodésigné. Lors de l’interview télévisée du 14 juillet 2004, le tonitruant « je décide et il exécute » présidentiel, à propos de son ministre de l’intérieur, apparaît au mieux comme une rodomontade.

Au fond, les tensions n’ont jamais cessé dans la majorité : celle, majeure, qui oppose les « sociaux », dont Chirac prend toujours le parti, et les libéraux. Et qui recouvre les désaccords sur le rythme et la nature des réformes qu’il convient d’entreprendre.

Elizabeth II avait qualifié 1992 d’« annus horribilis ». Pour Jacques Chirac, ce fut sans conteste 2005. Après le mouvement des lycéens contre la loi Fillon, la démission forcée du ministre de l’économie, Hervé Gaymard, emporté par le scandale d’un appartement somptueux – au moment où le chômage passe la barre des 10 % –, survient la claque magistrale au référendum européen du mois de mai. Ce désastre politique majeur, qui entraîne l’arrivée de Dominique de Villepin pour remplacer Jean-Pierre Raffarin à Matignon, précède de quelques mois l’accident vasculaire cérébral du président. Après sa semaine d’hospitalisation à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, son agenda est allégé et son image fanée. Soudain, il se sent terriblement mortel. Le mouvement de violences dans les banlieues en novembre 2005, inédit par sa durée, jugé trop longtemps par l’Elysée comme un simple problème de sécurité que Nicolas Sarkozy aurait dû traiter, achèvera cette année terrible.

Et, malgré tout, il s’est remis à espérer. Un chômage en baisse, un premier ministre qui réussit… L’affaire Clearstream, et surtout la colère des jeunes qui s’opposent au contrat première embauche, auront raison de cet espoir. « C’est un homme de cœur, pas un homme d’Etat », disait son ami Mazeaud. Sans doute est-ce cette qualité-là que les Français ont reconnue, portant leur ancien président au faîte d’une popularité inédite dès lors qu’il quitta le pouvoir. Même le procès des emplois fictifs de la mairie de Paris, à l’occasion duquel la justice le condamnera, le 15 décembre 2011, à deux ans de prison avec sursis ; même la maladie, qui le dispensera d’y assister, n’auront pas raison de cette empathie.

Avec lui disparaît « le monde d’hier », comme l’écrivait Stefan Zweig. Celui d’une génération de politiques qui n’a pas subi la IVe République mais qui l’a connue, née à la politique avec la guerre froide, tout en ayant vu la chute du mur de Berlin et avec elle la mort des idéologies. Jacques Chirac fut le dernier président d’une époque, à la charnière d’un temps où s’effacent les grands hommes de l’Histoire. Il fut aussi Jacques le fataliste, qui savait de toute éternité que les phénix meurent aussi.

Béatrice Gurrey

29 novembre 1932 Jacques René Chirac naît à Paris (5e), de Marie-Louise Valette et d’Abel François Chirac.

Mars 1956-juin 1957 Le sous-lieutenant Chirac se porte volontaire pour la guerre

d’Algérie, où il dirige un peloton du 3e escadron du 6e régiment de chasseurs d’Afrique.

12 mars 1967 Elu député dans la circonscription d’Ussel (Corrèze).

8 avril 1967 Secrétaire d’Etat à l’emploi dans le gouvernement de Georges Pompidou.

12 juillet 1968 Secrétaire d’Etat à l’économie dans le gouvernement de Maurice Couve de Murville, puis de Jacques Chaban-Delmas.

18 mars 1970 Président du conseil général de Corrèze.

6 juillet 1972 Ministre de l’agriculture et du développement rural dans le gouvernement Messmer.

27 mai 1974 Premier ministre du président Valéry Giscard d’Estaing.

25 août 1976 Il claque la porte de Matignon, considérant ne pas disposer des moyens nécessaires pour gouverner.

5 décembre Fondation, à Paris, à la Porte de Versailles, du Rassemblement pour la République (RPR), dont il prend la présidence.

25 mars 1977 Premier maire de Paris depuis Jules Ferry, il conservera les clés de l’Hôtel de Ville pendant dix-huit ans.

6 décembre 1978 Victime d’un accident de la route, c’est depuis son lit d’hôpital qu’il lance l’« Appel de Cochin » dénonçant le « parti de l’étranger » pour critiquer la politique européenne de Valéry Giscard d’Estaing.

26 avril 1981 Eliminé au premier tour de l’élection présidentielle.

20 mars 1986 Vainqueur des législatives, il inaugure la première cohabitation en devenant le premier ministre du président socialiste François Mitterrand.

8 mai 1988 Lourde défaite au second tour de l’élection présidentielle (45,98 %) face à François Mitterrand.

7 mai 1995 Avec 52,6 % des suffrages, il devient, à 62 ans, le 22e président de la République.

13 juin Il décide la reprise des essais nucléaires à Mururoa, en Polynésie française, qui se soldera par six tirs jusqu’en janvier 1996.

16 juillet Commémorant la rafle du Vélodrome d’Hiver, il est le premier président à reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation des juifs sous le régime de Vichy.

26 octobre Elu pour réduire la « fracture sociale », il prend le tournant de la rigueur pour entrer dans l’euro.

22 février 1996 Création d’une armée de métier.

21 avril 1997 Sa décision de dissoudre l’Assemblée nationale conduit à la défaite de son camp et ouvre une période de cinq ans de cohabitation avec Lionel Jospin.

5 mai 2002 Opposé à Jean-Marie Le Pen, il est réélu avec 82,21 % des voix.

10 mars 2003 Brandissant la menace d’un veto au Conseil de sécurité de l’ONU, il s’oppose à l’intervention militaire en Irak voulue par les Etats-Unis.

15 mars 2004 Pour défendre la laïcité, il fait voter une loi interdisant le port de signes

religieux ostensibles à l’école.

29 mai 2005 Il soumet au référendum le Traité constitutionnel européen, qui est repoussé par 54,67 % des Français.

2 septembre 2005 Victime d’un accident vasculaire cérébral, il est hospitalisé au Val-de-Grâce.

8 novembre Pour contrer les émeutes en banlieue, l’état d’urgence est décrété.

20 juin 2006 Il inaugure le Musée des arts premiers, quai Branly, à Paris.

16 mai 2007 Après douze ans, il quitte l’Elysée, cédant ses pouvoirs à Nicolas Sarkozy.

15 décembre 2011 Au terme d’un procès tenu en son absence pour raisons de santé, il est condamné à deux ans de prison avec sursis dans l’affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris.

14 avril 2016 Mort de sa fille Laurence, à l’âge de 58 ans

26 septembre 2019 Mort à l’âge de 86 ans.

Source : Le Monde

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source : www.kassataya.com