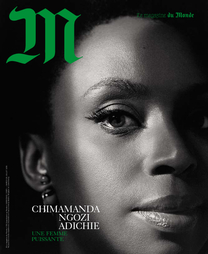

Star internationale depuis la sortie de son roman « Americanah » en 2013, l’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie est aussi devenue une figure majeure du féminisme et un porte-voix de l’Afrique.

Il serait si tentant de lui voler les premières lignes de son roman Americanah, pour raconter l’endroit de notre rencontre. Une de ces innombrables petites localités américaines sans odeur, sans transport en commun, sans bruit, si ce n’est le bip des voitures dont on verrouille les portières, une fois garées devant une belle maison, ou devant le minicentre commercial avec son café et son bar à ongles. Columbia. Maryland. Chimamanda Ngozi Adichie habite à un quart d’heure de là.

Empruntons-lui juste cette phrase : « Elle aimait par-dessus tout pouvoir prétendre, dans ce lieu où régnait l’abondance, être quelqu’un d’autre, admis par faveur dans le club consacré de l’Amérique, quelqu’un auréolé d’assurance. »

C’était Ifemelu l’Americanah, surnom que les Nigérians donnent à ceux qui sont partis tenter leur chance outre-Atlantique et en reviennent différents, mais probablement un peu elle à 20 ans quand elle débarqua aux Etats-Unis pour y faire ses études.

Son prénom signifie « un esprit fort, indestructible »

Son prénom résonne d’ailleurs d’autant de syllabes et de voyelles chantantes. Chimamanda. « Littéralement, cela signifie : “Mon dieu ne va jamais s’effondrer”. Mais ça veut vraiment dire : “Mon esprit est fort, indestructible”. Car Chi dans la cosmologie igbo désigne l’esprit de chacun. Tout le monde possède un Chi. Mais quand le christianisme s’est installé parmi les Igbo, Chi est devenu Dieu. »

Nous voilà propulsés en quelques instants depuis un lieu sans âme aux pelouses trop vertes vers les profondeurs et les langues africaines. Les Etats-Unis sont une immense piste d’atterrissage qui n’exclut ni le crash ni la consécration.

Chimamanda Ngozi Adichie correspond exactement à la signification de son prénom. D’elle émane une forte présence, une forte lumière, une tête autant qu’un corps, le sourire autant que l’autorité, l’un semblant rivaliser avec l’autre. « Oui, je suis forte. Enfant, j’étais celle qui posait beaucoup de questions, disait les choses qu’on est censé taire, celle qui racontait des histoires et n’avait pas peur des adultes. »

« Je n’avais aucun frein. Mais je ne me sentais pas particulièrement confiante. C’est une qualité dont vous prenez conscience lorsque les autres vous en parlent. Et c’est quand je suis venue ici aux Etats-Unis que les gens n’arrêtaient pas de me dire : “Comment fais-tu pour avoir autant confiance !” »

Etre noir et confiant aux Etats-Unis se remarque, c’est comme marcher sur la tête. C’est d’ailleurs là, en terre américaine, qu’elle est devenue noire. « On me disait : “Tu es noire.” Je répondais : “Non ! Je suis nigériane.” Je ne veux pas être noire. Il y avait tant de stéréotypes terribles sur les Noirs aux Etats-Unis. Et j’ai commencé à lire, et lire m’a sauvée, mes yeux se sont ouverts, j’ai pleuré, j’ai mesuré ce que ces gens ont enduré dans ce pays, leur résilience. »

Elle vient d’un pays « où les Noirs ont du pouvoir »

Tout se noue et se dénoue dans le sol africain. Tout est question de racines. Les esclaves ont été arrachés aux leurs, et leurs enfants les ont désespérément cherchées, pris parfois de fièvre, comme pendant ces sixties agitées où certains leaders prônaient le retour en Afrique. Un Africain aux Etats-Unis sait d’où il vient, qu’il soit chauffeur de taxi ou écrivain, il affiche son origine, chérit sa langue et ses cousins.

« Je déteste quand on me dit ici, comme d’ailleurs à beaucoup d’Africains et de Caribéens : “Avec toi, c’est plus simple ! Au moins tu n’es pas tout le temps en colère comme les Afro-Américains !” Attendre de moi que je réagisse comme un Noir Américain, c’est faire un terrible déni de l’Histoire. Nous ne sommes pas les mêmes. Je viens d’un pays en sale état, mais d’un pays où les Noirs ont du pouvoir. Pour moi, un docteur noir, un général noir ou un président noir, c’est banal ! »

Elle s’est d’ailleurs sentie libre comme personne pour ironiser sur l’icône Obama, « le Nègre magique » dans son roman Americanah. « Comme Africaine, j’ai un certain privilège. Mais les Noirs Américains comprennent très bien ce que je veux dire par “Nègre magique”. »

« Et Obama l’était vraiment, il ne pouvait s’autoriser aucun débordement, il devait être parfait, gentleman, réfléchi. Il était attentif aux réactions à droite, beaucoup trop ! Il était maladivement parfait et ça ne les empêchait pas de le dénigrer. Et on est passé de lui à Trump, mal élevé, sans éducation, qui se targue de ne pas lire. On ne verra jamais un Trump noir. Si vous êtes noir, vous devez être Obama, le Nègre magique. »

Une identité puissante

Le père de Chimamanda l’appelle parfois Grand-mère. Elle est, selon lui, la réincarnation de son aïeule, une femme forte, fière, née dans les années 1870, qui causait du trouble dans le village et, devenue veuve, garda le contrôle de ses terres. Les Igbo croient à la réincarnation. « Quant à ma mère, elle assure que ma fille est la réincarnation de sa propre mère », sourit la romancière. Elle y croit. Veut y croire. Qu’importe, c’est là.

Elle s’est d’ailleurs fendue d’un droit de réponse au New Yorker qui évoquait son identité « hybride » dans un portrait qui lui était consacré en juin. « Je ne me sens pas hybride. Je suis Nigériane. J’ai grandi au Nigeria. Ma sensibilité est nigériane. J’ai deux maisons. Une ici, une là-bas, à Lagos. Pendant des années, c’était moitié-moitié, c’est un peu plus ici, aux Etats-Unis, depuis la naissance de ma fille qui a 2 ans et demi. Je me sens comme une Nigériane qui se sent bien dans le monde. J’ai quitté mon pays adulte, j’ai été formée, éduquée là-bas. »

« Mes neveux nés ici, tout en sachant parler igbo, ont des identités hybrides, mais pas moi. J’aime les Etats-Unis, mais je ne me sens pas américaine, il y a plein de choses dans ce pays qui me surprennent et que je ne comprends pas. Au Nigeria, je sais d’où proviennent les choses, les gens, je sens, je comprends, je sais ce que j’aime, ce que je n’aime pas. »

« C’est vrai, à Lagos comme sur les terres de mes ancêtres dans le Sud-Est, le pays est en moi, il me met en colère, me déçoit, c’est un amour compliqué mais c’est primitif. Et c’est parce que je suis si fortement ancrée quelque part que je peux voyager. »

De quoi sa belle épopée littéraire est-elle le nom ? Avec le temps, elle risque de devoir sans cesse se situer. Se définir. Repousser les avances de l’Amérique qui n’adopte que le succès et voudrait la faire un peu sienne, l’a couverte de diplômes au temps de ses études puis de récompenses littéraires lorsqu’elle s’est mise à l’écriture.

Lire aussi : Chimamanda Ngozi Adichie, impériale

Ni la tragédie, ni l’illusion

Répondre aussi aux grognements de certains milieux intellectuels nigérians qui se demandent si elle est encore des leurs, et si la belle histoire de Chimamanda ne servirait pas cet écran de fumée qu’est Lagos, capitale remuante du Nigeria, vitrine d’un affairisme assoiffé qui se drape du joli mot d’« émergence » africaine.

Lire la suite dans Le M Magazine du Monde

Source : Le Monde

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source : www.kassataya.com