Jeune Afrique – Le 28 novembre 1960, la Mauritanie accède à son indépendance. À l’époque, ni le Maroc, ni la Tunisie, ni la Libye, les trois pays indépendants du Maghreb, et encore moins la Ligue arabe, ne sont prêts à la reconnaitre. Et le problème se pose à nouveau lorsqu’un an plus tard, elle souhaite rejoindre l’ONU. Rabat, notamment, soutient la thèse d’une Mauritanie qui n’est qu’une simple région du Grand Maroc. Mais les Mauritaniens résistent et, pour démontrer l’existence d’une identité propre, vont rédiger de A à Z un récit national pour fédérer leur nation mauritanienne à construire.

Depuis les invasions arabes puis l’islamisation du Sahara, autour du XIe siècle de notre ère, la religion de Muhammad est le dénominateur commun des tribus, qu’elles soient maures, berbères ou africaines. Ce qui constitue déjà un élément de l’identité du pays. Dans la Constitution du 22 mars 1959, soit un an avant l’indépendance, il est donc stipulé, concomitamment à l’islam comme religion d’État, que l’arabe est la langue nationale, et que le français est la langue officielle.

Moktar Ould Daddah, le père de la nation

La dénomination complète du pays est celle de « République islamique de Mauritanie ». Ce n’est pas suffisant. Son premier président, Moktar Ould Daddah (1960-1978), qui a également été le premier bachelier et le premier licencié du pays, comprend très vite qu’il faut à tout prix coaguler le sentiment national autour d’un récit des origines, et que celui-ci doit être spécifique à la Mauritanie. Islamité et arabité étant le fonds commun de tout le Maghreb et du Machrek, et une partie des Mauritaniens ne s’y retrouvant pas, il faut plus.

Dans ce but, Moktar Ould Daddah – convaincu que seul un parti d’État peut forger un nationalisme mauritanien – met en place un parti unique, le Parti du peuple mauritanien. « Pendant une vingtaine d’année (1958-1977) Daddah a tenu le pouvoir politique en Mauritanie et tenté d’édifier un État moderne… Il a voulu faire naître une conscience nationale et a réussi à développer une économie », met en exergue l’historienne Geneviève Désiré-Vuillemin.

Mais une nation a aussi besoin de symboles forts qui s’ancrent dans le passé pour se forger un avenir commun. Paradoxalement, c’est sur une guerre ethnique vieille de plus de 350 ans que l’État mauritanien va construire son roman national : la guerre de Charr Baba ou « guerre de trente ans » (1644-1674).

Des Berbères, des Africains noirs et des Arabes

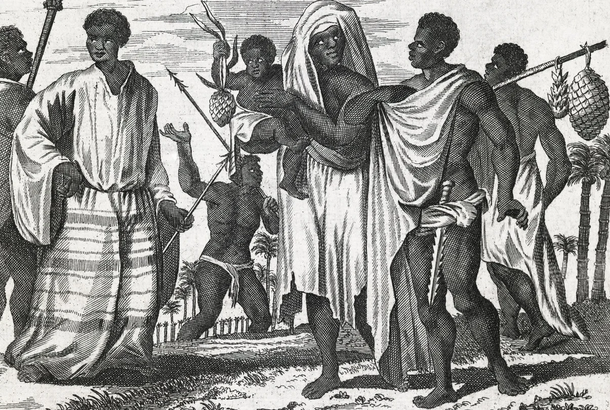

Mais pour comprendre l’origine de ce conflit et la nature des forces en présence, il faut opérer un retour en arrière, quelques siècles plus tôt, lors des invasions arabes. En ce temps-là, la géographie sociale de la Mauritanie est prise en étau entre les nomades berbères venus du Nord, c’est-à-dire du Maghreb, et les agriculteurs sédentaires africains venus du Sud, notamment du Sénégal. Deux dynamiques sociales opposées qui, à un moment où l’autre de l’histoire, entrent en collision.

À cette cartographie ethnique s’ajoutent, à partir du XIe siècle, des invasions arabes. Celle des Banu Hassan, puis des Banu Maqil. L’introduction du chameau dans le Sahara va permettre au fil des siècles aux tribus berbères (principalement les Zenata et les Sanhaja), désormais islamisées, d’avoir l’ascendant sur les cultivateurs noirs. Ce nomadisme se traduit également par une poussée démographique engendrant de nouvelles migrations. « Entre le XVe et le XVIIe siècle, l’avancée des Hassan remuants et agressifs a provoqué une onde de choc dans les tribus sanhaja qui occupaient les bons pâturages du Zemmour et du Tiris », évoque de nouveau Désiré-Vuillemin.

Les Banu Hassan vont ainsi, doucement, grignoter des territoires vers le Sud. Au XVIe siècle, ils sont en vue du fleuve Sénégal et vont créer les émirats du Trarza et du Brakna. « Sur les rives du fleuve, ils se heurtèrent aux Peuls et aux Toucouleurs du Tekrour qui en repoussèrent une partie vers le Hodh (sud-ouest de la Mauritanie) et jusque dans l’Azawad (Mali, Niger) où ils furent arrêtés par les Touareg. L’Ouest saharien était prêt pour la grande confrontation », raconte le journaliste Bernard Nantet dans son ouvrage Le Sahara, histoire, guerres et conquêtes.

Attention toutefois aux lectures simplistes qui ne verraient dans la guerre de Baba qu’un conflit opposant Arabes et Berbères. La vérité est toujours plus nuancée et la guerre voit des tribus arabes affronter des tribus berbères… Elles-mêmes alliées à d’autres tribus arabes et berbères. Une subtilité que la pensée politique contemporaine mauritanienne a simplifié jusqu’à la caricature en « Arabes versus Berbères ». Pour l’essentiel, la guerre de trente ans voit se dresser les Hassan contre les Zouaiya. Ces derniers sont essentiellement des tribus Sanhaja. D’autres tribus berbères, telles les Idaw Ali de Chinguetti, vont volontairement se tenir à l’écart des combats.

Farid Bahri

Source : Jeune Afrique

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com