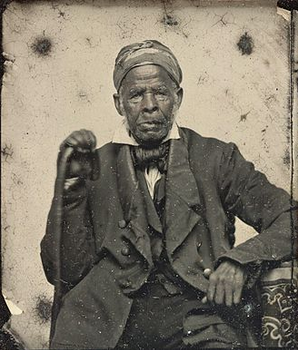

Omar ibn Said, un ressortissant du Fuuta Tooro, a été transporté comme esclave aux États-Unis dans la première décennie du XIXe siècle. Lettré en arabe, il a laissé à la postérité plusieurs manuscrits dont le plus important est son autobiographie, écrite en 1831, et qui est, à ce jour, le seul document connu qui soit produit par un esclave lui-même.

Grâce à cette autobiographie et à des documents annexes, mais grâce aussi aux traditions orales du Fuuta Tooro et aux sources archivistiques coloniales, Omar ibn Said a pu être identifié, des événements auxquels il avait été mêlé, et qui lui avaient valu d’être réduit en esclavage, établis. Le but du présent article est de montrer qu’Omar ibn Said était porteur de deux histoires : une histoire africaine, qui fut à la base de changements politiques que le Fuuta a connus au début du XIXe siècle, et une autre qu’il s’était créée dans la captivité aux États-Unis et que la première permet de mieux comprendre.

—

Dans son autobiographie, Omar ibn Said n’a donné aucune indication sur sa situation matrimoniale. Il serait étonnant qu’à trente-sept ans, il ne se fût pas déjà marié et n’eût pas d’enfants. Par ailleurs, de par sa condition de lettré, il était un observateur privilégié de la situation trouble que vivait le Fuuta Tooro à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Qu’il ait participé ou non à l’expédition du Kajoor de 1796, il avait déjà vingt-six ans selon la date de naissance qu’on lui donne 10 Ce nom apparaît dans une traduction en anglais d’un manuscrit d’Omar ibn Said.

Dans ce document Omar ibn Said donnait plusieurs noms des membres de sa famille, mais le traducteur n’en avait reproduit que deux : Mohamed Said et Makr Said.

11 Littéralement, le « Fuuta entre les fleuves ».

12 Dans cette région du Fuuta, le fleuve Sénégal est désigné soit par Maayo mango, le grand fleuve, soit par Maayo rewo, le fleuve du nord et la rivière de Doué, par Maayo tokooso, le petit fleuve ou par Maayo worgo, le fleuve du sud.

13 Ces deux noms sont transcrits respectivement en : Sheik Soleyman Kimba et Sheik Jebraeel Abdel (DWIGHT) ; Sheikh Soleiman Kembeh et Sheikh Gabriel Abdel (BLISS) ; Sheikh Suleiman Kimba et Sheikh Jebril (i.e. Gabriel) Abdal (ALRYYES) ; Cheikh Sulayman Kabah et Cheikh Jibril Abdaal (Mohammad SHAREEF).

(1770), il a dû avoir connaissance de la défaite subie par le Fuuta Tooro et de la capture de l’almaami Abdoul Kader Kane. Il a pu aussi avoir connaissance de son retour au Fuuta, du conflit qui l’avait opposé à l’un de ses conseillers pour avoir refusé de participer à cette expédition, en l’occurrence Ali Sidi Ba, et de la formation d’une opposition contre l’almaami, par ceux-là mêmes qui faisaient partie de son cercle restreint.

Sur bien des événements, Omar ibn Said est resté silencieux. Mais ce qu’il n’a pas écrit, il l’a dit à différents visiteurs ou interviewers, et voici ce que l’un d’eux rapportait : « The Letter: N.C., Feb.4th14

Cher Monsieur, – Je ne peux pas apporter de réponses exactes à vos questions concernant Uncle Moreau, tant le vieil homme répugne à parler de son passé.

Uncle Moreau est né sur les rives du fleuve Sénégal et appartient à une tribu de Peuls, une tribu musulmane. Son père apparaît, selon ses déclarations, comme un homme très aisé parmi ses concitoyens. Il possédait soixante-dix esclaves ; il fut candidat à la chefferie familiale, mais fut défait […]. Après la mort de son père, il vécut avec son oncle […].

Ce dernier était le principal officier de celui qui gouvernait le Footah. Son frère aîné épousa la fille de son oncle, sa première cousine. Ce frère lui donna une éducation consistant en l’apprentissage de la lecture du Koran, de l’écriture arabe. Son éducation terminée, Uncle Moreau devint un maître et enseigna pendant dix ans. Ensuite il devint commerçant, vendant principalement du sel. Il pratiqua le commerce pendant deux ans quand par quelques circonstances, il fut réduit en esclavage. Il est très obscur sur ce sujet et répugne à en parler ; en tout état de cause, il affirma que c’est par sa propre faute – peut-être un délit ou un crime. (« Le vieux Satan m’a fait faire du mal », furent ses mots à moi). Il arriva à Charleston avec seule- ment deux de ses compatriotes, dans un navire rempli de captifs. Il fut vendu à un planteur […] qui le traitait assez durement […] et s’évada.

……………………………………………………………………

Je ne sais pas si j’ai répondu à toutes vos questions – mais je vous ai donné la substance de ce que le vieil homme m’a dit en réponse à mes

14 La Lettre, Caroline du Nord, 4 Février .

OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS…

questions. Il avait écrit en arabe un récit de sa vie qu’il remit à Mme Owen15 après avoir exigé la promesse qu’il ne serait pas traduit de son vivant16. »

……………………………………………………………………

Sincerely your brother in Christ » (Brown 1853 : 219-221). Trad. David Brown, éditeur de l’ouvrage The Planter d’où est extraite cette lettre et qui en fut le destinataire, n’a pas cru nécessaire d’indiquer le nom de l’expéditeur. Mais les informations que ce document contient sont, à quelques nuances près, les mêmes que celles que l’on retrouve dans un article non signé, intitulé Uncle Moreau, paru dans le North Carolina Magazine de septembre 1854 et un autre portant le même titre, publié dans le North Carolina Presbyterian du 23 juillet 1859 par le révérend Matthew B. Grier qui fut pasteur à Wilmington de 1852 à 1861, et dont Omar ibn Said était un des fidèles. Il est donc permis de penser que l’auteur de The Letter ne serait autre que Grier, d’autant plus que l’éditeur affirme que le document émane d’un révérend.

Lire aussi : OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS (1806-1863 ) / Par ADAMA GNOKANE (2ème partie)

The Letter, un document peu connu sinon peu exploité par les chercheurs américains, est un compte-rendu d’un ou de plusieurs entre- tiens que l’auteur avait eus avec Uncle Moreau. Le texte est une source de première main, au même titre que l’autobiographie d’Omar ibn Said. Uncle Moreau ou Omar ibn Said affirme être originaire du Fuuta et déclare être né sur les rives du fleuve Sénégal. Outre son frère Mohamed Said, cité dans son autobiographie, les autres personnes auxquelles il fait allusion sont facilement identifiables, pour peu qu’on soit imprégné de l’histoire du Fuuta. L’administrateur du Fuuta à l’époque où il avait été déporté aux États-Unis, n’était autre qu’Abdoul Kader Kane, nommé almaami du Fuuta en 1776. Il se dit neveu d’un personnage haut placé dans l’administration du Fuuta ; l’idée de meurtre émise par l’auteur de The Letter et l’évocation d’une haute personnalité proche du pouvoir,

15 Il s’agit de Betty Owen, épouse de son maître.

16 Ce texte écrit à une date non indiquée et remis à Betsie Owen, épouse du général James Owen, ne doit pas être confondu avec l’autobiographie d’Omar Ibn Said qui elle, date de 1831. Dans ce second document dont il n’existe qu’une traduction incomplète en anglais, Omar Ibn Said appelait les habitants du Fuuta et du Bundu à embrasser le christianisme, et c’est probablement pour cette raison qu’il ne souhaitait pas que ce texte fût traduit de son vivant. autorisent à identifier cet oncle à Ali Sidi Ba, un des principaux conseillers de l’almaami Abdoul Kader, connu dans les traditions du Fuuta pour avoir défendu au moins deux meurtriers.

Dans ce document, Omar ibn Said reconnaît explicitement, poussé par le « vieux Satan », avoir commis un acte répréhensible dont il n’indique pas la nature. Sa réticence à parler de son passé et des circonstances qui ont conduit à son asservissement est un aveu de culpabilité, une reconnaissance du meurtre dont on l’accusait. Aussi, ce texte par les précieuses informations qu’il contient, permet d’établir une connexion avec une tradition du Fuuta, évoquant un cas d’homicide qui eut lieu à une date non indiquée, mais sous la magistrature de l’almaami Abdoul Kader Kane.

3. Omar ibn Said dans l’histoire du Fuuta

3.1 Apport des traditions orales du Fuuta Tooro

À la question de savoir si Ali Doundu et Ali Sidi, deux hauts dignitaires qui faisaient partie de l’entourage de l’almaami Abdel Kader, étaient amis, Bocar Élimane Kane, un notable du Fuuta interviewé en 1968 par David Robinson, un chercheur américain, fit la réponse qui suit : « Ali Doundou et Ali Sidi étaient des amis. On dit même qu’après que le neveu d’Ali Sidi ait tué sa femme, l’Almamy le condamna à mort. Ali Doundou, conseiller de l’Almamy, lui dit : “Cousin, crois-tu que l’on peut tuer tout individu condamné par le Koran ? Si nous faisons cela

toujours, nous allons mourir nous tous”. Ali Doundou conseilla à Ali Sidi de faire fuir son neveu. Le lendemain l’Almamy voyant que le jeune fut parti, demanda qui l’avait libéré. Ali Doundou répondit que c’était Ali Sidi, puis l’Almamy enferma Ali Sidi. La nuit venue, Ali Doundou libéra Ali Sidi.

Au lever du jour, voyant qu’Ali Sidi était libéré, l’Almamy emprisonna Ali Doundou qui avoua son acte. Profitant de sa liberté, Ali Sidi partit appeler les gens du Bosseya, leur disant qu’Ali Doundu avait été emprisonné par l’Almamy. Ceux-ci vinrent ordonner l’Almamy de faire sortir Ali Doundou sous menace de mort. L’Almamy leur répondit : « Je ne le ferai pas sortir. Dieu le condamne, par le Prophète et par l’Almamy ». Les gens du Bosseya défoncèrent la porte et firent sortir Ali Doundou. C’est depuis lors que la puissance d’Almamy commença à baisser » (Robinson 1978 : 28).

Ce récit était destiné principalement à illustrer la grande amitié qui existait entre Ali Doundou et Ali Sidi, car c’est dans le malheur que l’on reconnaît ses amis. Soit par ignorance, soit par décence, l’auteur n’a donné ni le nom du meurtrier ni celui de sa victime17, ce qui du reste n’était pas la question qui lui était posée.

Ali Doundu et Ali Sidi étaient deux grands notables et proches collaborateurs de l’almaami Abdoul Kader Kane. Ils furent à la fois conseillers, chefs de guerre et collecteurs d’impôts. Ali Doundu Kane habitait Jaaut (Djaout), un village du Booseya mauritanien et Ali Sidi Ba, son cousin à plaisanterie, était de Mboolo Ali Sidi, un village du Ŋiril18 sénégalais. Ils étaient certes amis, mais il est fort peu probable que les emprisonnements et libérations évoqués à leur sujet aient eu lieu ; la forte emprise que l’almaami Abdoul Kader avait sur ses administrés n’aurait pas permis de telles entorses. Il y a seulement lieu de retenir qu’il y avait eu un meurtre et que son auteur avait disparu dans la nature sur leurs conseils.

On retrouve dans une seconde tradition recueillie également par David Robinson auprès d’un notable du Booseya, Kaliidu Mamadu Gaajo, Ali Sidi défendant un meurtrier au moment où le Fuuta était en mouvement vers le Kajoor en 1796. Selon ce récit qui couvre les dix dernières années de l’imamat d’Abdoul Kader Kane, le meurtrier, dont le nom n’est pas donné ici non plus, aurait été traduit en justice, condamné à mort et exécuté séance tenante, malgré une vive opposition d’Ali Sidi qui se serait retiré de la campagne et non sans avoir menacé de sévères sanctions ses guerriers qui ne le suivraient pas (Kane et Robinson 1984 : 56, 58) . C’est en reprenant cette tradition qu’Oumar Kane écrit : « Ainsi à la veille de la campagne contre le Kajoor, Ali Sidi s’est révolté et a refusé de partir en guerre parce que l’almaami n’a pas voulu l’aider à étouffer un homicide perpétré par un de ses protégés. Le meurtrier a été exécuté après jugement.. » (Kane 2004 : 599)

17 Dans le présent article, il n’est nullement question de tenter d’élucider le meurtre évoqué par Bocar Élimane Kane. Par contre, l’information qu’il donne servira de point de connexion avec d’autres sources.

18 Le Booseya et le Ŋiril sont deux provinces du Fuuta central, séparées par celle du Hebbiya. Comme les six autres provinces du Fuuta, elles s’étendent de part et d’autre du fleuve Sénégal.

Un témoin oculaire de la campagne évoquée ci-dessus ne fait aucune allusion aux événements donnés dans cette tradition ; ce qui met en doute leur authenticité. Ce témoin est un jeune wolof du Waalo-Brack nommé Kelédor qui faisait ses études coraniques au Fuuta et qui participa à l’expédition du Kajoor de 1796 en compagnie de son maître. Kelédor fut fait prisonnier, puis vendu comme esclave et transporté à Saint-Domingue. Après des pérégrinations qui le conduisirent d’abord à Haïti19 puis à Puerto Rico, il revint au Sénégal en 1827. Il fit la connaissance du gouverneur du Sénégal, le baron Roger, à qui il raconta par le menu détail les péripéties de la campagne dirigée naguère contre Amari Ngoné Ndella, alors damel du Kajoor .

A suivre

Lire aussi : OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS (1806-1863 ) / Par ADAMA GNOKANE (1ère partie)

Lire aussi : OMAR IBN SAID : UN NATIF DU FUUTA TOORO, ESCLAVE AUX ÉTATS-UNIS (1806-1863 ) / Par ADAMA GNOKANE (2ème partie)

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com