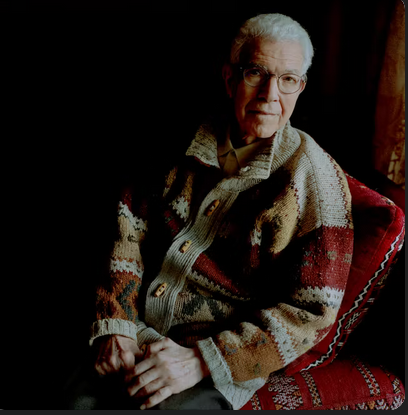

– Il était un monument de l’historiographie du nationalisme algérien, dont il a exploré les ressorts et les arcanes, ébréchant au passage bien des mythes dont se nourrissait la vulgate officielle ou militante. Mohammed Harbi est mort jeudi 1er janvier, à Paris, où il vivait en exil depuis un demi-siècle. Il était âgé de 92 ans. Ce dandy austère, rires de gamin et œil facétieux, toujours prêt à gratifier de son exquise courtoisie le visiteur, en son modeste appartement de Belleville, aura eu bien des vies.

Laquelle retenir ? Celle du nationaliste, cadre du Front de libération nationale (FLN), qui œuvra en qualité d’expert dans les coulisses des premières négociations d’Evian, en mai 1961 ? Celle de l’opposant aux nouveaux maîtres de l’indépendance, fidèle à ses convictions socialistes, emprisonné dès 1965 et contraint de quitter son pays à l’âge de 40 ans ? Ou celle de l’historien en exil, de l’homme d’archives, spécialiste du FLN et de la guerre d’Algérie, qui, dans la seconde moitié des années 1970, bouleversa les grilles de lecture convenues, en forgeant le concept de « populisme révolutionnaire » (Aux origines du Front de libération nationale, Christian Bourgois, 1975), avant de débusquer, derrière la façade du parti-Etat FLN, la captation du pouvoir par une « armée-Etat » (Le FLN : mirage et réalité. Des origines à la prise du pouvoir 1945-1962, Jeune Afrique, 1980, rééd. Syllepse) ?

Il aura bien fallu ces trois vies pour féconder une œuvre unique, nourrie tout à la fois de convictions intactes et d’une connaissance intime de la machinerie du FLN et de ses racines sociales. « Harbi aura été un pionnier dans la déconstruction de l’idéologie officielle véhiculée en Algérie », salue son confrère Benjamin Stora, qui trouva dans l’historien exilé un inspirateur pour ses propres recherches. En ce mitan des années 1970, il n’était pas encore pleinement évident de bousculer les récits paresseux, à Alger comme à Paris, en pointant le rôle de la religion et du conservatisme rural dans la mobilisation du FLN au cœur de la guerre, comme la dérive prétorienne qui se révéla au grand jour après l’indépendance. On doit à Harbi cette formule sarcastique : « Normalement, chaque pays possède son armée. Eh bien, en Algérie, c’est l’inverse : c’est l’armée qui dispose du pays ! »

De militant à prisonnier

Né le 16 juin 1933, à El-Harrouch, à mi-chemin entre Constantine et Philippeville (future Skikda), Mohammed Harbi est issu d’une famille de notables : propriétaires terriens du côté paternel et clercs religieux du côté maternel. Au lycée, l’adolescent – qui perdit deux membres de sa famille lors de la sanglante répression de mai 1945, à Guelma et Sétif – s’éveille aux idées nationalistes – mais aussi au marxisme –, par l’entremise de son professeur d’histoire, Pierre Souyri, intellectuel trotskiste lié au groupe Socialisme ou Barbarie. Mais ce n’est qu’à Paris, après sa terminale au collège Saint-Barbe et une inscription à la Sorbonne, en 1953, que le jeune homme se lance vraiment dans le militantisme. Le syndicalisme étudiant l’aspirera progressivement dans la galaxie du FLN après l’éclatement de la guerre d’indépendance, le 1er novembre 1954.

Cadre de la fédération de France du FLN, où il s’occupe de la presse et la communication, il est envoyé, en 1958, en Allemagne pour coordonner les réseaux européens de soutien – en armes et en argent – où ses amis trotskistes prennent toute leur place, notamment le groupe de Michel Raptis (alias Pablo). Il décide pourtant de prendre ses distances, à l’été 1958, après avoir appris que la mort au « champ d’honneur », six mois plus tôt, d’Abane Ramdane, avocat de la primauté du politique sur le militaire dans le combat nationaliste, était en fait un assassinat perpétré au Maroc par ses propres camarades.

Il reprend alors ses études à Genève, mais la formation du gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) l’appelle à Tunis, où il intègre l’équipe de Krim Belkacem, ministre chargé de la défense, puis des affaires étrangères. De ce poste d’observation tunisois, Mohammed Harbi est le témoin, aux premières loges, des affrontements fratricides au sein du FLN. L’irrésistible ascension du clan des militaires, notamment les chefs de l’« armée extérieure », lui apparaît en pleine lumière. Au lendemain de l’indépendance de 1962, il n’en demeure pas moins dans le giron de la direction du nouvel Etat. Les orientations socialistes du président, Ahmed Ben Bella, le convainquent de rester à ses côtés comme conseiller.

Mais l’Algérie, il le voit bien, n’est pas prête à la radicalité de cette autogestion idéalisée. « S’il y a un pays où l’on magnifie le peuple tout en le piétinant, c’est bien l’Algérie », résumait-il en 2002 pour Le Monde. « Conseiller » de Ben Bella, certes, mais pas apparatchik : il est l’un des rares à exprimer son opposition au « trucage » du congrès des syndicats de la fin 1962 et au code de la nationalité (définie par l’ascendance musulmane). Il est aussi l’un des seuls à dénoncer la pratique de la torture, dans un éditorial de Révolution africaine, revue du FLN qu’il dirige pendant quelques mois. Dès le congrès du FLN, en avril 1964, il a compris que « tout espoir de réformer le FLN était devenu vain » : la victoire de la « bureaucratie militaire » est en marche.

Ses craintes se confirment avec le coup d’Etat, en juin 1965, de Houari Boumédiène, chef d’état-major de l’armée, qui renverse Ben Bella et emporte Harbi dans la disgrâce. Quand les agents des renseignements généraux viennent l’arrêter, le 9 août de la même année, dans un appartement d’Alger, au beau milieu d’une réunion clandestine de la toute nouvelle Organisation de la résistance populaire, il n’est pas surpris. Sait-il que sa première vie s’achève ? Il revoit la scène comme si c’était hier. « On avait commencé à manger un couscous d’orge », se rappelle-t-il, l’œil voilé de malice. Un souvenir aussi clair que celui de la cellule de un mètre sur deux, meublée d’un « matelas qui suintait l’eau », qu’il retrouve entre deux interrogatoires.

Historien audacieux

A partir de cet été-là, sa vie d’homme politique, de cadre de parti, est déjà derrière lui. Et un premier bilan sur les ratés de l’indépendance s’impose. « L’arbitraire en Algérie n’est ni le fruit d’une contagion étrangère, ni la conséquence d’une substitution des rôles entre gestionnaires d’hier et gestionnaires d’aujourd’hui. (…) Nos structures sociales continuent à véhiculer des comportements et des pratiques d’un autre âge, perpétués par des couches dirigeantes forgées dans la violence, exclusivistes, (…) hantées à tous les échelons de la hiérarchie par la peur des lendemains », écrit-il, en cellule, en décembre 1965. Le texte sert d’introduction au livre L’Arbitraire (Apic Ed. , 2006), de Bachir Hadj Ali, dirigeant communiste arrêté quelques mois plus tôt et longuement torturé par les policiers de Boumediène. Libéré en 1970, mais placé en résidence surveillée, Harbi quittera clandestinement l’Algérie en 1973 pour gagner la France.

C’est durant ces années de plomb que le révolté fait sa mue, « passant de la militance à l’histoire », selon la formule de son ami Pierre Vidal-Naquet. Aux origines du FLN, son premier livre, a été entièrement élaboré en prison. « Ce travail, c’était mon compagnon de cellule. Sans lui, je n’aurais pas tenu. » On mesure mal aujourd’hui le choc qu’a pu représenter la publication de cet ouvrage iconoclaste qui, au-delà de la fiction d’une Algérie laïque et socialiste, décrivait une société communautaire, patriarcale, profondément musulmane et éventuellement xénophobe, en somme « plébéienne », pour reprendre un concept qu’Harbi affectionnait. Personne n’avait alors osé briser le tabou sur l’histoire de la révolution algérienne. Quant au deuxième livre, Le FLN : mirage et réalité, l’historien René Gallissot a écrit, dans La Quinzaine littéraire, qu’il « brûle les doigts » par son « audace de désacraliser l’idéologie nationaliste ».

Bien plus tard, cette Algérie conservatrice ressurgira sur un mode paroxystique avec l’éruption fondamentaliste et les violences de la « décennie noire » des années 1990. Adversaire politique déclaré de l’islamisme, Harbi appelle néanmoins à le combattre par des voies démocratiques, tout en constatant, dès avril 1992, dans une interview à l’hebdomadaire Algérie-Actualité, que l’ « annexion de la religion par l’Etat » fait son œuvre, ouvrant un boulevard aux revendications intégristes.

Féru de concepts et citoyen engagé, Harbi était pourtant tout sauf un homme de marbre. Initié par son père aux raffinements du bien-vivre, il était aussi cet intellectuel agnostique, féministe et bon vivant, qui parlait avec chaleur des rues du Caire et de l’intelligentsia égyptienne, qui s’enthousiasmait au souvenir des internationalistes africains, comme Mario de Andrade ou Aquino de Bragança – « Ces gars-là, c’étaient des purs produits de la gauche portugaise ! Des poètes ! » – et était capable de réciter par cœur des passages d’Aurélien, de Louis Aragon. La vie, clamait-il, « ne se réduit pas à sa dimension politique ».

16 juin 1933 Naissance à El-Harrouch (Algérie)

Mai 1961 Participe aux négociations autour des accords d’Evian en tant qu’expert de la délégation du gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA)

Août 1965 Emprisonné après le coup d’Etat de Houari Boumediene contre Ahmed Ben Bella

1973 Départ clandestin d’Algérie pour la France

1975 Publication de son premier ouvrage Aux origines du Front de libération nationale (Christian Bourgois)

1er janvier 2026 Mort à Paris