Chaque année, à l’approche du 28 novembre, la Mauritanie se retrouve face à un malaise profond. Sur les réseaux sociaux comme dans les conversations, deux récits se heurtent frontalement, presque comme deux pays dans un seul.

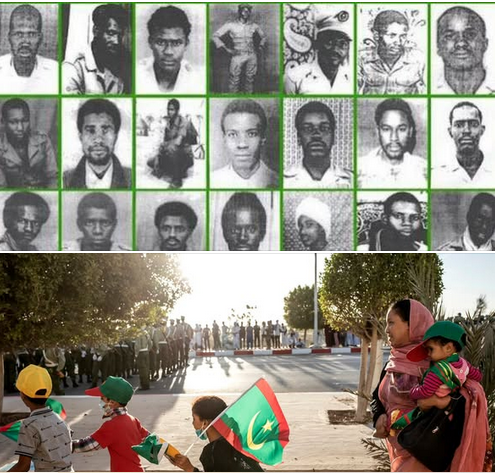

D’un côté, ceux pour qui cette date ne peut être célébrée. Une date marquée par un traumatisme : les 28 militaires négro-mauritaniens pendus à Inal le 28 novembre 1990, en pleine période des “années de braise”. Une tragédie longtemps dissimulée, jamais reconnue officiellement, et qui continue de hanter les familles et la mémoire collective.

De l’autre côté, ceux pour qui le 28 novembre reste avant tout le jour de l’indépendance, l’avènement de l’État mauritanien, l’héritage d’une lutte politique et diplomatique qui a permis au pays d’exister et de s’affirmer sur la scène internationale.

Deux mémoires. Deux vérités. Une seule date : explosive. Pourquoi le 28 novembre divise autant ?

Un traumatisme non traité : Inal 1990

L’exécution des 28 militaires, sans procès ni transparence, constitue l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire du pays. Le silence officiel qui a suivi a transformé cette date en plaie ouverte. Sans reconnaissance, sans justice symbolique, la mémoire s’est déplacée dans la colère, la suspicion et la rupture.

Un symbole fondateur : l’indépendance de 1960

Pour une autre partie de la population, le 28 novembre 1960 est une date sacrée. C’est le début de la souveraineté nationale. Effacer, boycotter ou remettre en cause cette fête reviendrait à nier l’existence même de l’État. Une seule date, deux charges émotionnelles opposées

Le problème n’est pas la diversité des mémoires.

Le problème est l’absence totale de cadre national pour les accueillir ensemble. L’État n’a jamais construit un espace où ces deux réalités puissent coexister.

Résultat :

– d’un côté, un deuil étouffé ;

– de l’autre, une célébration déconnectée ;

– au milieu, une nation qui n’a jamais fait face à son passé.

Pourquoi le débat s’enlise chaque année ? Parce qu’il est purement émotionnel. Parce qu’il n’y a aucune médiation publique. Parce que le sujet n’a jamais été traité avec courage politique. Ceux qui demandent un boycott ne sont pas contre l’État : ils veulent qu’on reconnaisse la douleur. Ceux qui célèbrent ne sont pas insensibles à Inal : ils veulent protéger un symbole national.

La fracture vient de l’État, qui n’a jamais voulu :

• reconnaître les victimes ;

• ouvrir un processus de vérité ;

• créer un espace de mémoire.

Comment sortir durablement de ce conflit mémoriel ? Reconnaître officiellement les victimes d’Inal Aucune nation ne peut avancer en laissant des familles dans le silence et l’oubli.

– Une déclaration officielle, sobre et digne, apaiserait une grande partie de la tension. Ce n’est pas accuser quelqu’un aujourd’hui c’est reconnaître la vérité.

– Instaurer un Jour National de la Mémoire et de la Cohésion Un pays qui ne se souvient pas reproduit ses erreurs.

Cette journée serait dédiée :

• aux victimes d’Inal,

• aux déportés,

• aux disparus,

• aux revenants,

• à toutes les victimes des années de braise.

Un moment d’unité, pas de division. Organiser chaque 27 novembre une Veillée de Recueillement Nationale

Un geste de respect, humain, symbolique. Une minute de silence. Lecture des noms.

Recueillement.

Drapeaux en berne jusqu’au matin du 28. Ainsi, le 27 apaise la douleur, et le 28 permet la célébration.

– Maintenir le 28 novembre comme fête de l’indépendance mais l’humaniser Le problème n’est pas la fête. Le problème est le refus de reconnaître le traumatisme. Le 28 novembre peut rester une célébration nationale,

mais un pays mature doit être capable d’honorer son histoire douloureuse en même temps que sa fierté.

– Intégrer la mémoire des années de braise dans l’éducation nationale La réconciliation passe par la connaissance. La paix durable passe par la vérité enseignée. Ni renier, ni glorifier mais réconcilier Dire que le 28 novembre est uniquement une fête est injuste. Dire que le 28 novembre est uniquement un deuil est réducteur.

La vérité est plus complexe

La position juste est celle qui reconnaît :

• la douleur des uns,

• la fierté des autres,

• et la responsabilité de l’État de réunir ces mémoires.

Un pays n’avance pas en effaçant. Il avance en regardant son passé dans les yeux. Pour une Mauritanie qui se souvient sans se déchirer Ce débat ne disparaîtra jamais tant que l’État n’assumera pas sa mission de médiation mémorielle. Il ne s’agit pas d’opposer deux Mauritanies.

Il s’agit d’en construire une seule, capable :

• de reconnaître ses morts,

• de célébrer son indépendance,

• et de protéger son avenir.

Car une nation mature n’a pas peur de son histoire. Elle la transforme en force. En leçon. En unité.

Souleymane Hountou Djigo

Journaliste, blogueur

Les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs. Elles ne reflètent en aucune manière la position de www.kassataya.com

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com