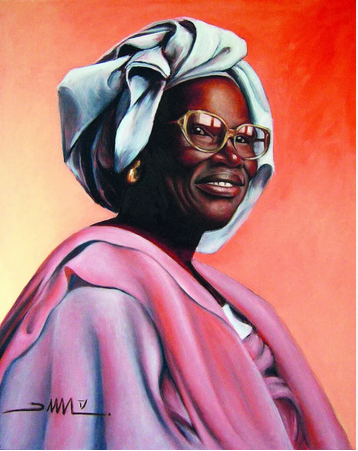

Le Soleil – Née à Tivaouane en 1939, Mame Younousse Dieng a dédié sa vie à l’éducation, à la valorisation des langues nationales et à la littérature. À travers son œuvre majeure, « Aawo bi », elle a ouvert la voie à une écriture en wolof, donnant une voix littéraire puissante à la condition féminine sénégalaise. Un combat pour la langue et la dignité culturelle qui résonne toujours aujourd’hui.

Il y a, dans certaines vies, une cohérence profonde entre la naissance, le parcours et l’œuvre. Celle de Mame Younousse Dieng en témoigne. Née en 1939 à Tivaouane, dans cette région du Cayor où la parole est à la fois mémoire, art et arme, elle grandit au rythme des veillées, des récits de griots, des proverbes ciselés et des chants qui ponctuent les saisons. Son enfance est un bain d’oralité, cette oralité vivante, porteuse d’une vision du monde et d’un rapport à la nature que l’école coloniale ignore souvent.

Institutrice formée à l’École normale, puis directrice d’école, elle appartient à cette génération de pédagogues qui voient dans l’enseignement à la fois un levier d’émancipation et un outil de préservation des identités. Sa carrière dans l’éducation la place au cœur de la transformation de l’école sénégalaise, au lendemain de l’indépendance.

Mais derrière ses cours, elle sent un vide, les élèves apprennent en français, mais rêvent, s’émeuvent et plaisantent dans leur langue maternelle. Cette fracture linguistique devient l’un de ses grands combats. Très tôt, elle s’engage dans la promotion des langues nationales, convaincue que l’on n’enseigne vraiment que dans la langue qui touche l’oreille et le cœur. En 1961 déjà, elle traduit l’hymne national sénégalais en wolof, un geste symbolique qui annonce la suite. Elle plaide pour un bilinguisme assumé, qui ne renie pas l’ouverture au monde, mais refuse la soumission culturelle.

En 1992, elle publie Aawo bi (La première épouse), un roman entièrement écrit en wolof. Ce n’est pas un simple choix stylistique, mais il s’agit d’une rupture avec l’idée que seule la langue héritée de la colonisation peut porter la littérature écrite. Aawo bi est considéré comme l’un des premiers romans sénégalais rédigés dans une langue nationale. Elle y met en scène la vie conjugale, les rivalités, les solidarités et les contraintes sociales qui pèsent sur les femmes. Par le biais de personnages profondément ancrés dans le quotidien, elle aborde des questions universelles.

Cinq ans plus tard, elle publie L’ombre en feu (1997), cette fois en français, mais toujours traversé par les images et la musique du wolof. La plume est sobre, incisive, attentive aux gestes minuscules et aux grandes secousses de l’histoire. Elle y explore la tension entre tradition et modernité, entre attachement au terroir et désir de changement. Poétesse également, elle signe Jeneer (Rêve), un recueil qui témoigne de sa sensibilité à la fois intime et engagée. Sa poésie est un prolongement de sa parole.

Au-delà de ses livres, Mame Younousse Dieng se fait la voix de la résistance linguistique. Elle s’oppose à « l’imitation aveugle » et met en garde contre l’oubli des langues et savoirs locaux au profit d’une modernité importée. Ses prises de parole, bien que mesurées, sont fermes : le développement ne peut être solide que s’il prend racine dans la culture propre. Pour elle, l’école devait être un lieu où l’on apprend à la fois à maîtriser les outils du monde moderne et à se tenir debout dans sa propre langue.

Sa démarche s’inscrit dans un mouvement plus large de réhabilitation de l’écrit en langues africaines, un mouvement encore fragile, mais vital. En ce sens, elle est pionnière, ouvrant un chemin pour les générations suivantes, de l’enseignement à l’édition.

Aawo bi : roman pionnier pour la langue wolof et la condition féminine

Jusqu’à sa disparition, le 1er avril 2016 à Dakar, Mame Younousse Dieng est restée une figure respectée, écoutée, admirée, aussi bien dans les milieux littéraires que parmi les enseignants et les défenseurs des langues nationales. Dans son sillage, elle laisse une œuvre réduite en volume, mais immense par sa portée symbolique et culturelle.

Aujourd’hui, relire Aawo bi ou L’ombre en feu, c’est retrouver une voix qui refuse les hiérarchies imposées entre les langues, une voix qui sait que l’on peut parler au monde dans sa langue, sans s’excuser, sans se travestir. C’est aussi mesurer combien l’écriture peut prolonger l’oralité, et combien une femme, armée de ses mots et de sa conviction, peut inscrire dans la durée un combat pour la dignité culturelle.

Publié en 1992, Aawo bi, littéralement La Première épouse, est une œuvre emblématique qui marque un tournant majeur dans la littérature sénégalaise et africaine en général. En choisissant d’écrire ce roman en wolof, Mame Younousse Dieng pose un acte fort, celui de faire de la langue nationale un vecteur d’écriture littéraire à part entière, rompant avec la domination historique du français dans les lettres.

Aawo bi s’inscrit ainsi dans une démarche de valorisation des langues africaines, qui, longtemps cantonnées à l’oralité, gagnent ici leur place sur la scène littéraire contemporaine. Ce roman est parmi les premiers au Sénégal à revendiquer pleinement la langue maternelle comme outil d’expression complexe et nuancée.

Au plan narratif, Aawo bi explore avec une grande sensibilité le quotidien d’une femme dans un contexte de mariage polygamique. La protagoniste, la première épouse, est dépeinte dans toute sa complexité : ses joies, ses peines, ses espoirs et ses frustrations. À travers elle, c’est un portrait intime, mais aussi social qui se dessine, celui d’une femme confrontée à des traditions lourdes, mais aussi à des aspirations à la reconnaissance et à la dignité.

Par Amadou KÉBÉ

Source : Le Soleil (Sénégal)

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com