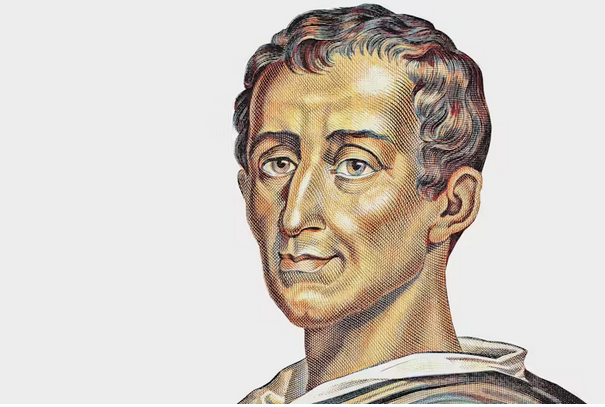

The Conversation – Notre démocratie est en crise, comment la réinventer ? Que nous enseignent ceux qui, au cours des âges, furent ses concepteurs ? Cinquième volet de notre série consacrée aux philosophes et à la démocratie avec Montesquieu (1728-1755). Précurseur de l’approche constitutionnelle moderne, ce dernier définit des conditions de la liberté politique par la tripartition des pouvoirs de l’État – législatif, exécutif et judiciaire.

Comment Montesquieu peut-il nous aider à cerner l’esprit de la démocratie moderne ? Dans De l’esprit des lois (1748), paru de manière anonyme à Genève, le philosophe distingue la démocratie antique, dont le lieu d’origine est Athènes et Rome, et la république moderne, qui se dissimule encore sous la forme monarchique. Cette république nouvelle ne recourt plus au tirage au sort pour permettre aux citoyens de choisir leurs édiles ; elle privilégie le système représentatif en conférant au peuple – ou du moins à une partie du peuple – le droit d’élire ses députés à la Chambre.

Montesquieu inspiré par la Glorious Revolution anglaise

C’est dans l’Angleterre postérieure à la Glorious Revolution (1689) que Montesquieu va chercher les principes de la liberté politique. Si cette nation est dotée d’un statut singulier, c’est qu’au terme de sanglantes guerres civiles, le prince y a été apprivoisé. Magistrat et juriste de formation, le philosophe de la Brède a observé la vie politique anglaise lors de son séjour sur l’île pendant plus de 18 mois (novembre 1729-avril 1731).

Au livre XI de L’Esprit des lois, il brosse un tableau inédit des conditions de la liberté politique, en partant de la tripartition des pouvoirs de l’État : la puissance législative, la puissance exécutive ou exécutrice, la puissance judiciaire. C’est seulement si par la « disposition des choses », « le pouvoir arrête le pouvoir » que la Constitution pourra protéger la liberté, redéfinie de manière originale comme opinion que chacun a de sa sûreté, à l’abri de l’arbitraire et de l’abus de pouvoir. Montesquieu fournit ainsi à la postérité une interprétation subtile et profonde des institutions de la liberté.

La question de l’attribution des pouvoirs est d’abord essentielle : afin de faire fonctionner l’État, le pouvoir exécutif doit certes être confié à un seul homme – le monarque – en raison de la rapidité nécessaire des décisions à prendre. Mais la liberté politique suppose d’autres exigences : afin d’éviter la formation d’une caste de juges potentiellement tyrannique, l’autorité judiciaire doit être attribuée pour l’essentiel à des jurys populaires tirés au sort.

Quant au pouvoir législatif, il doit être confié, dans un grand État, aux représentants du peuple. Toutefois, il ne faut pas se faire d’illusions : les députés ne sont pas toujours mandataires de l’intérêt général. Telle est la raison pour laquelle le Parlement doit être constitué par deux Chambres – House of Commons et House of Lords. Si le bicaméralisme s’avère nécessaire, c’est que l’élite tente toujours d’opprimer le peuple et le peuple, de nuire à l’élite. Comme Machiavel, Montesquieu considère que les gens « distingués par la naissance, les richesses ou les honneurs » ne doivent pas être confondus avec ceux qui en sont dénués, sans quoi « la liberté commune serait leur esclavage et ils n’auraient aucun intérêt à la défendre ». L’État n’est pas une personne morale constituée en amont de la société et transcendant ses clivages : chaque groupe social dispose au sein du pouvoir législatif d’un organe partiel pour défendre ses intérêts, et se trouve par là même « constitué » avec ses droits et, le cas échéant, avec ses privilèges.

Néanmoins, l’exécutif lui-même n’est pas laissé sans secours face aux risques d’atteinte à sa prérogative : dans le sillage de certains publicistes anglais comme le Vicomte Bolingbroke, Montesquieu reconnaît le droit de véto du roi dans une monarchie limitée. Grâce à cette opposition de forces et de contre-forces, la constitution est un système dynamique qui se conserve par une forme d’autorégulation. Cet équilibre, sans doute, reste précaire : l’Angleterre perdra sa liberté au moment où le pouvoir législatif deviendra plus corrompu que l’exécutif. Mais contrairement aux théoriciens absolutistes de la souveraineté, l’auteur de L’Esprit des lois ne craint pas la paralysie des pouvoirs divisés, pas plus qu’il ne redoute l’impuissance associée à la nécessité d’un compromis politique et social. Tant que l’équilibre est maintenu, la préservation des droits résulte de la négociation et de la tension entre intérêts divergents. Dans le mouvement nécessaire des choses, les pouvoirs antagonistes finissent par « aller de concert ».

Séparer ou distribuer les pouvoirs ?

Comment interpréter la Constitution libre ? Dans un article classique, le juriste Charles Eisenmann a réfuté l’interprétation selon laquelle Montesquieu défendrait une véritable « séparation des pouvoirs ». L’interprétation séparatiste soutenue par la plupart des juristes consiste à affirmer que le pouvoir de légiférer, le pouvoir d’exécuter et le pouvoir de juger doivent être distribués à trois organes absolument distincts, pleinement indépendants, et même parfaitement isolés les uns des autres. Elle exclut pour chaque organe le droit de donner des instructions aux autres, et même tout droit de contrôle sur leur action.

Or cette conception stricte de la séparation des pouvoirs est intenable : en réalité, le philosophe-jurisconsulte ne remet pas le pouvoir législatif au Parlement seul, mais au Parlement et au monarque. Le Parlement élabore et vote les lois dont ses membres ont pris l’initiative ; mais ces lois n’entrent en vigueur que si le monarque y consent. Le monarque prend part à la législation par son droit de veto ; la puissance exécutrice, de ce point de vue, « fait partie de la législative ». En second lieu, si Montesquieu condamne le cumul intégral du pouvoir législatif et du pouvoir de juger, il n’exclut pas que la Chambre des Lords puisse juger les nobles. Enfin, il ne préconise pas davantage l’indépendance de chaque organe dans l’exercice de sa fonction ; il assigne au Parlement, dans un État libre, le droit et même le devoir de contrôler l’action exécutive du gouvernement.

De ce point de vue, la séparation des pouvoirs relève d’un « mythe ». Montesquieu l’affirme de façon explicite : « Dans les monarchies que nous connaissons, les trois pouvoirs ne sont point distribués et fondus sur le modèle de la Constitution dont nous avons parlé », à savoir la Constitution d’Angleterre : les pouvoirs de l’État sont distribués sans doute, mais d’une façon qui, loin de les séparer, les fond. L’État libre est un système dynamique où les parties en mouvement contribuent à l’équilibre du tout ; la distinction et l’opposition des pouvoirs est le préalable à leur coordination : « Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons : le corps législatif y étant composé de deux parties, l’une enchaînera l’autre par sa faculté mutuelle d’empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la législative ». Le mécanisme constitutionnel est ici agencé de telle sorte que ses divers rouages soient en mesure de se faire opposition les uns aux autres. Or c’est précisément parce que les pouvoirs sont en mesure de s’opposer qu’ils ne peuvent être radicalement séparés. Ce point est essentiel : contre les risques de dérive despotique, le contrôle parlementaire du gouvernement permet à l’État de rester libre.

D’où l’interprétation politique et non juridique de la distribution des pouvoirs : afin d’éviter les abus de pouvoir, il ne faut pas que deux des trois pouvoirs étatiques, et à plus forte raison les trois, soient remis à un seul et homme ou à un seul corps de l’État (pas même le Parlement !). Un seul pouvoir doit être réellement séparé des deux autres, à savoir le pouvoir judiciaire. Selon le président à mortier du Parlement de Bordeaux, le juge doit se contenter d’appliquer la loi, d’être la « bouche de la loi ». Pour que le citoyen n’éprouve pas la crainte des magistrats qui caractérise les États despotiques, il faut neutraliser la puissance de juger, « si terrible parmi les hommes » : elle doit devenir, pour ainsi dire, « invisible et nulle ». En particulier, l’exécutif ne doit en aucun cas influencer ou contrôler le pouvoir judiciaire. Il faut éviter à tout prix qu’il puisse opprimer par sa « volonté générale » et mettre en péril chaque citoyen par ses volontés particulières – ce qui risque d’arriver là où la puissance est « une ». La concentration et la confusion des pouvoirs font du prince un monstre omnipotent qui légifère, exécute, et juge, quitte à éliminer ses opposants politiques et à opprimer la dissidence.

À l’origine du constitutionnalisme moderne

Cette théorie doit bien sûr être contextualisée : en luttant contre le despotisme en France, Montesquieu n’a pas inventé telle quelle la conception fonctionnelle de la séparation des pouvoirs qui s’appliquera par la suite, aux États-Unis notamment ; il n’a pas imaginé un Sénat conçu comme Chambre des États, susceptible de remplacer la Chambre des Pairs ; il n’a pas conçu de président élu se substituant au monarque. Il reste que sa vision puissante est à l’origine du constitutionnalisme moderne. Elle inspire notre conception de l’État de droit, qui associe liberté des élections et des médias, distribution des pouvoirs et indépendance du judiciaire. En influençant la formation des constitutions républicaines, elle fournit la boussole dont nous avons encore besoin, au moment où le président américain remet en cause les pouvoirs du Congrès, menace d’abolir l’indépendance de l’autorité judiciaire, torpille celle des agences gouvernementales et envoie chaque jour des salves d’executive orders en défendant une théorie de l’exécutif « unitaire », fort et immune. Que le Congrès l’accepte et que la Cour suprême avalise l’impunité présidentielle est un signe, parmi d’autres, du danger mortel qui pèse sur nos démocraties.

Professeure des Universités, UFR de Philosophie, Sorbonne Université, Sorbonne Université

Source : The Conversation

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com