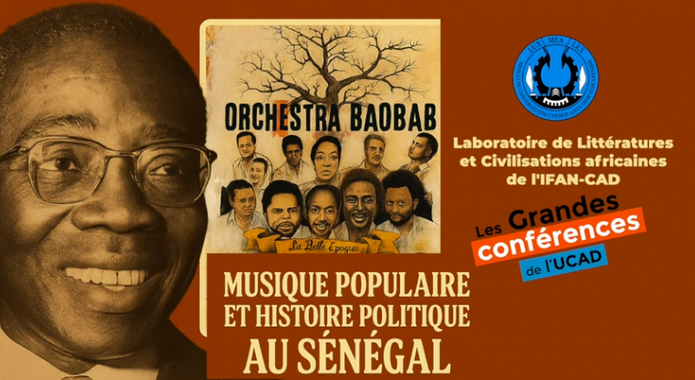

Seneplus – Le laboratoire de littérature et civilisation africaine de l’université Cheikh Anta Diop a organisé mercredi 30 avril, une conférence exceptionnelle sur les relations entre musique populaire et histoire politique au Sénégal. Le professeur Ibrahima Wane, historien et spécialiste des cultures populaires, y a présenté une analyse approfondie de 60 ans de création musicale sénégalaise.

« La musique est peut-être l’un des rares domaines, pour ne pas dire le seul, à avoir véritablement échappé à l’emprise coloniale », a déclaré le Professeur Wane. Contrairement à la politique, l’architecture ou même la cuisine, la musique sénégalaise n’a pas gardé de traces significatives de la domination française.

Cette résistance culturelle s’est maintenue pendant toute la période coloniale, avec des artistes qui continuaient à chanter des héros de la résistance comme Samory ou Lat Dior, sans que le système colonial ne mesure pleinement le potentiel de contestation que portaient ces œuvres.

Le professeur a souligné un phénomène unique dans l’histoire culturelle sénégalaise : la capacité de la musique à faire coexister différentes mémoires historiques sans conflit. « Il n’y a pas de discontinuité. Les mêmes artistes chantent des figures du 15e siècle et des leaders religieux plus récents dans les mêmes répertoires », explique-t-il.

Cette synthèse culturelle se retrouve même dans les symboles officiels du pays. L’hymne national du Sénégal, bien qu’écrit en français, s’inspire directement du patrimoine musical traditionnel, mentionnant le « lion rouge » et faisant référence à l’histoire de Soundiata Keïta.

Des messages politiques codés

La conférence a également mis en lumière la dimension politique souvent implicite des chansons populaires. Des morceaux emblématiques comme « Sénégal Sunoual » du Baobab, qui renforçaient les thèses politiques de Senghor, ou « L’an 2000 » de Patéko, qui évoquait les promesses de développement, portaient des messages politiques codés mais puissants.

« La musique devient le lieu de conciliation de différents stades civilisationnels », note le Professeur Wane, permettant aux artistes de faire passer des messages politiques tout en évitant la censure grâce à leur caractère elliptique.

Contrairement à une idée reçue, le rôle politique de la musique sénégalaise ne commence pas avec le hip-hop des années 2000. « Ce qui se passe en 2000 et en 2012 n’est que le reflet ou peut-être une sorte de paroxisme d’une histoire des relations entre la politique et l’art qui dure depuis des siècles », précise l’historien.

Le mouvement hip-hop s’inscrit ainsi dans une continuité historique, même s’il adopte un ton plus direct et contestataire que ses prédécesseurs.

Un défi majeur : la conservation du patrimoine

La conférence a également abordé un problème crucial : celui de l’archivage musical au Sénégal. « Notre mémoire est ailleurs », déplore le conférencier, soulignant que 90% des archives des grands cinéastes et musiciens sénégalais se trouvent dans les universités américaines.

Ce défi de conservation touche particulièrement les enregistrements sonores, avec des archives qui disparaissent ou qui ne sont pas numérisées. Le projet de « maison de la musique » envisagé par Abdou Diouf, puis repris partiellement par Abdoulaye Wade, reste en suspens.

La conférence a rassemblé des personnalités marquantes de la scène culturelle sénégalaise, incluant Sérigne Mbaye Niane (artiste plasticien), Papa Aly Dieye (photographe et éditeur), et Badara Seck (musicien et membre du groupe Tio). Leurs interventions ont enrichi le débat sur les relations entre musique traditionnelle et moderne.

« Il faut former nos animateurs et nos journalistes en musique », a plaidé Badara Seck, déplorant le manque de connaissance professionnelle dans ce domaine crucial pour la culture sénégalaise.

Cette rencontre illustre l’importance de préserver et d’analyser le patrimoine musical du Sénégal, véritable archive vivante de son histoire politique et culturelle.

Source : Seneplus (Sénégal)