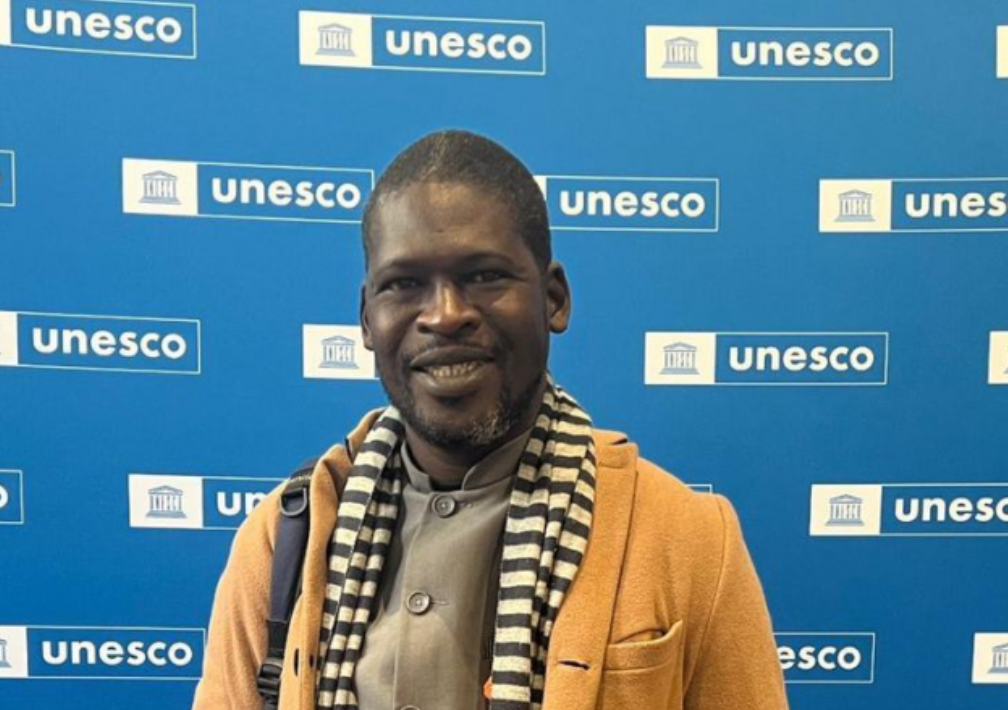

Lauthentic.info – Kane Limam dit MONZA, le fondateur du plus grand festival Hip-Hop et des cultures urbaines en Mauritanie, « Assalamalekum Festival » qui entame sa 18ème année d’existence, sort de sa réserve. Selon lui, en 18 ans de constance dans le domaine culturel, son festival n’a reçu aucun soutien de l’Etat mauritanien. Il s’explique dans cette interview qu’il a accordée au journal et au site « L’Authentique ».

Le Groupe Monza, c’est un festival (Assalamalekoum Culture) véritable tremplin de brassage culturel, une maison de production (ZAZA) et un centre de formation (IKAM), 18 ans de scène, 840 jeunes formés, dont 500 femmes, une présence forte dans le domaine de l’écologie et de la diplomatie culturelle en Afrique et dans le monde, notamment à l’UNESCO, au Fonds Africain pour la Culture, aux deux plus grands marchés culturels en Afrique, le « MASA », le plus grand marché des Industries Culturelles Créatives (ICC) d’Afrique et Visa For Music, la plus grande plateforme musicale du Maghreb et du Moyen-Orient … MONZA a placé l’image de la Mauritanie dans des espaces de référence. Tout cela, sans aucune reconnaissance au niveau national. La colère bouillonne dans le cœur de Monza qui laisse éclater sa rancœur face au mépris et à la discrimination dont il se dit victime. Interview exclusive.

Question : le Festival Assalamalekum qui est le plus grand événement culturel et musical dans le domaine du Hip Hop et des musiques urbaines en Mauritanie s’apprête à fêter ses 18 ans. Quel bilan en faites-vous aujourd’hui ?

« Tant que la jeunesse continuera à rêver, à créer, à s’engager, nous resterons debout à ses côtés pour bâtir l’avenir »

MONZA : merci pour cette opportunité de revenir sur notre action ! Je tiens à réaffirmer la portée stratégique et l’impact structurant du Festival Assalamalekum, que nous portons depuis 2008 comme un levier de développement culturel, social, économique et environnemental pour la Mauritanie. En 18 éditions, ce festival est devenu un rendez-vous majeur des cultures urbaines africaines, un outil de diplomatie culturelle, un espace d’expression pour la jeunesse, et un véritable moteur d’influence pour notre pays à l’échelle régionale et internationale.

Chaque édition permet la création de 280 emplois directs, mobilise près de 30 000 festivaliers, et engage des centaines de jeunes professionnels autour d’une dynamique collective et inclusive. Nous avons formé 840 jeunes, dont 500 femmes – artistes, entrepreneuses, mères au foyer ou migrantes – à travers des dispositifs tels que le Women Independence Festival ou le Salon de l’entrepreneuriat et du leadership féminin, inscrits dans une démarche Maaya qui valorise une gestion moderne ancrée dans les valeurs locales.

Le festival a assuré la mobilité locale et internationale de près de 50 artistes locaux, dont 7 lauréats, accueilli 65 nationalités, dont 38 africaines, faisant de Nouakchott une scène ouverte sur le monde. Grâce à cette dynamique, j’ai eu l’honneur de représenter la Mauritanie dans des espaces de référence : en tant que président continental du réseau Arterial Network entre 2021 et 2023, en tant que membre du Comité de Liaison ONG-UNESCO de 2022 à 2024, et aujourd’hui comme membre du conseil d’administration du Fonds Africain pour la Culture (ACF).

Toutes ces responsabilités internationales trouvent leur source dans le travail pionnier mené à travers Assalamalekoum. Conscients également de notre impact environnemental, nous avons lancé le programme Assalamalekoum Écho-Logique, pour compenser notre empreinte carbone liée à la mobilité et aux activités événementielles.

Ce programme a permis le recyclage de 8 703 bouteilles plastiques et 3 106 pneus usagés, ayant servi à la fabrication de la première tente en plastique recyclé de Mauritanie et à la création d’un espace de coworking écologique sur le toit de notre siège. Ce modèle unique en Afrique de l’Ouest, détruit en septembre 2024, portait pourtant les germes d’un centre culturel créatif, autonome en énergie, que nous ambitionnons aujourd’hui de reconstruire. Face à ces résultats, je lance un appel clair : aux pouvoirs publics, pour inscrire le festival dans une politique nationale structurante et durable ; aux entreprises, pour soutenir une initiative porteuse de valeurs, d’image et d’impact concret ; et aux bailleurs de fonds, pour accompagner un modèle culturel éprouvé, reproductible et profondément ancré dans son territoire.

Le Groupe Assalamalekoum repose sur trois piliers : Assalamalekoum Cultures, qui coordonne le festival et les programmes culturels ; ZAZA Productions, qui prend en charge la production artistique ; et IKAM Mauritanie, qui assure la formation professionnelle et l’éducation non formelle. Ensemble, nous portons une vision cohérente : faire de la culture un pilier du développement, de la cohésion sociale et de la souveraineté symbolique de la Mauritanie. Et tant que la jeunesse continuera à rêver, à créer, à s’engager, nous resterons debout à ses côtés pour bâtir l’avenir. Beaucoup de choses ont été accomplies nous aurons l’occasion d’en parler davantage tout au long de cette interview.

Question : estimez-vous que l’État mauritanien est conscient de l’ampleur et de l’importance du festival Assalamalekoum et de tout ce qui tourne autour de cette institution ? Lui accorde-t-il selon vous l’importance qui lui sied ?

« C’est à l’État de décider quand s’arrêtera la farce et le déni, quand cessera-t-on de racialiser

la reconnaissance des mérites et quand cessera l’indifférence devant l’évidence »

MONZA : En tant que fondateur du Festival Assalamalekoum, avec plus de 20 ans d’expérience dans les industries culturelles et créatives (ICC), j’ai eu l’opportunité de travailler avec les plus grandes plateformes du continent et du monde arabe. Cette trajectoire, je la dois au terrain, au travail concret, à l’impact généré par ce festival, devenu en 18 éditions le plus grand événement culturel urbain de Mauritanie.

Aujourd’hui, je suis conseiller spécial du directeur général du MASA (Marché des arts du spectacle d’Abidjan), le plus grand marché des ICC d’Afrique, et ambassadeur de Visa For Music, qui est la plus grande plateforme musicale du Maghreb et du Moyen-Orient. Ces rôles ne sont pas symboliques : ils traduisent la reconnaissance du travail que nous avons accompli avec Assalamalekoum, à partir de Nouakchott, avec des moyens modestes mais une vision ambitieuse.

Soyons clairs : aucun événement en Mauritanie, à ce jour, n’a battu les records d’audience du Festival Assalamalekoum. Aucun n’a su, avec autant de constance, fédérer l’ensemble des communautés du pays, toutes générations confondues, tous quartiers confondus, toutes langues confondues. Mieux encore, nous avons accueilli comme je l’ai dit à l’entame de mon propos, plus de 65 nationalités, dont 38 africaines, positionnant la Mauritanie comme un espace d’hospitalité culturelle, un carrefour créatif ouvert sur le monde.

Ce festival, loin d’être communautaire, est peut-être l’un des seuls espaces culturels réellement inclusifs du pays. Il contribue à légitimer l’ouverture, la diversité, l’unité dans la différence. Et si nous retirions Assalamalekoum de la scène culturelle mauritanienne, c’est tout le rayonnement international de la Mauritanie qui s’effondrerait. Ce n’est pas de la prétention, c’est un constat : même ignoré dans son propre pays, ce festival continue de faire exister la Mauritanie dans le monde.

Alors la question n’est plus de savoir si l’État est informé. L’État sait. Il a vu. Il a été témoin, édition après édition, après maints bras de fers avec lui à chaque édition et sans son réel soutien, il sait la portée sociale, économique, diplomatique, symbolique de notre action. Ce que nous demandons aujourd’hui, ce n’est ni faveur, ni privilège : c’est justice. C’est à l’État de décider à quand s’arrête la farce, à quand s’arrêtera le déni, à quand ne faudra-t-il plus racialiser la reconnaissance des mérites, à quand cessera l’indifférence devant l’évidence.

Le travail ne ment pas. Le temps non plus. Et dans ce pays comme ailleurs, ce qui reste, c’est ce que l’on bâtit. Assalamalekoum, malgré le silence, malgré les vents contraires, construit depuis 18 ans la Mauritanie de demain. J’ai fait ma part, à l’état je lui demande d’être simplement dans son rôle et à être juste et équitable. Il paraîtrait que des évènements nés hier sont soutenus à coup de millions, peut-être pour aider à aspirer le budget culture, rien de structurant, pendant que celles et ceux qui triment et œuvrent pour la structuration, sont dans le banc des ignorés. Ignorés par mépris, peut-être, ou est-ce pour leur différence ?

Question : les rumeurs circulent quand à un éventuel déménagement du festival Assalamalekum dans un autre pays. Qu’en est-il ? Cette option est-elle envisageable ?

« Avec les autorités culturelles nationales, nous attendons toujours plus qu’un silence administratif : un engagement sincère. »

MONZA : Les rumeurs bruissent, comme le vent qui charrie les secrets du désert, mais la vérité est plus nuancée.

Assalamalekoum n’a jamais été un simple festival, c’est une vision, une mission, un cri d’art et de paix qui traverse les frontières.

En 2013, déjà, une édition avait répondu à l’appel d’ailleurs avec « Alekoum Salam Festival », comme un écho lancé hors du sol natal.

Aujourd’hui, à l’aube de sa 18e édition, il est impératif que la Mauritanie prenne ses responsabilités. Il est impensable qu’un tel fleuron culturel soit porté depuis 17 ans par des financements extérieurs à plus de 90 %, avec seulement deux modestes soutiens étatiques en 2009 et 2015.

Cela fait dix ans que le ministère de la Culture n’a pas investi une seule ouguiya dans le plus grand événement culturel du pays, toutes catégories confondues. Et pourtant, ce festival n’a cessé d’évoluer, de délaisser les simples concerts pour devenir un véritable dispositif de structuration : formations, incubations, créations et mises en réseau.

Grâce à ce travail, un réseau solide a été tissé à travers les continents :

• Plus de 80 partenaires en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient, en Asie, dans les Caraïbes et en Amérique latine, au Canada et aux États Unis.

• Des collaborations avec des institutions comme l’AFAC, La GIZ, JMI, CCK, l’OIF, l’IF, Visa For Music, l’UNESCO, Le MASA.

Des passerelles entre les jeunesses du Sahel, du Maghreb et d’Europe.

Ce réseau ouvre aujourd’hui des possibilités d’accueil du festival ailleurs. Trois pays ont officiellement proposé non seulement d’accueillir Assalamalekoum, mais de le financer jusqu’à 70 %, voire intégralement. Ce sont des options mais pas des finalités. Mais tant que le cœur bat ici, nous restons.

Nous poursuivons avec nos partenaires l’idée d’un « Alekoum Salam Fest », festival-frère à l’international.

Mais il faut dire les choses : là où l’Algérie met 50 000 Euros, affrète un avion avec artistes, journalistes, influenceurs et officiels pour soutenir la coopération culturelle Alger–Nouakchott à travers Assalamalekoum en 2024, la Mauritanie n’envoie qu’une lettre d’autorisation et un chargé de mission.

« Ce festival a traversé quatre régimes, une dizaine de ministres de la Culture, sans jamais se détourner de sa mission d’utilité publique. »

Je ne comprends pas comment un père peut tourner le dos à son propre fils, pendant que d’autres s’empressent de l’adopter. Peut-être parce que le fils a les mains trop occupées à creuser les rochers et donc ne peux pas l’applaudir.

Donc, le déménagement n’est pas une menace, mais une option stratégique, envisagée avec nos partenaires internationaux.

Avec les autorités culturelles nationales, nous attendons toujours plus qu’un silence administratif : un engagement sincère.

Car Assalamalekoum mérite mieux. Parce que la culture, c’est aussi un acte de souveraineté.

Question : Qu’en est-il de l’avenir de Kane Limam dit Monza en Mauritanie et qu’elle forme de lutte, en dehors de la musique, comptez-vous mener ?

« Au fond, le micro est un outil et la parole doit tout juste servir l’intérêt général. »

MONZA : l’avenir de Kane Limam, Monza (rire) ! Je pense qu’on est déjà l’avenir parce que la Mauritanie, avec sa jeunesse, avec son peuple, avec ses journalistes, ses artistes et ses élus m’ont porté jusqu’aux fenêtres du monde à travers beaucoup de pays. Et le mien en Mauritanie s’inscrit désormais dans une démarche citoyenne, engagée et structurée, bien au-delà des projecteurs. Une nouvelle génération prend progressivement les rênes du festival Assalamalekoum, et moi, je reste le gardien de la vision, le premier défenseur d’un rêve collectif forgé dans la rue, affiné par l’expérience, et solidifié par la résilience. Ce festival a traversé quatre régimes, une dizaine de ministres de la Culture, sans jamais se détourner de sa mission d’utilité publique.

Mais aujourd’hui, je sens que le temps est venu d’assumer pleinement une parole citoyenne. Il ne s’agit pas de politique au sens partisan du terme, mais de responsabilité face aux enjeux qui traversent notre société. Je ne peux plus me contenter de créer des chansons si la réalité qu’elles dénoncent ne change pas. Je ne peux plus continuer à éveiller sans agir, à rassembler sans exiger. La culture, pour moi, n’est pas un décor : c’est un levier.

J’ai toujours cru que chaque mot pouvait devenir un acte. Je l’ai prouvé avec le slogan « Mon pays, mon devoir », proposé dans le cadre de la campagne WATANOUNA. À l’époque, on me parlait de « Mon pays, mon affaire ». J’ai répondu que ça sonnait trop individuel, trop détaché. Ce que je proposais, c’était un engagement partagé, un appel à la responsabilité collective. Ce slogan a été adopté, mais jusqu’à présent, aucun droit d’auteur reconnu, aucune reconnaissance formelle. Et pourtant, je suis fondé à la demander. NDOR HAGHI WOU HAGH AL MOUWATININE.

Mais au-delà de ce symbole, il y a une question plus profonde : comment réclamer ses droits quand la loi qui les protège n’est pas appliquée ? Depuis 2012, la loi 00036/2012 sur le droit d’auteur et les droits voisins dort dans les tiroirs. Or, si l’on veut construire une industrie culturelle durable, il faut d’abord en respecter les fondations légales.

C’est dans cette logique que je travaille à la création d’un Institut des Cultures et Résistances Africaines. Un espace indépendant, enraciné, ouvert, qui ne sera ni un centre de spectacle ni une vitrine, mais un lieu de formation, de transmission et d’émancipation.

On y accompagnera les artistes, les penseurs, les jeunes porteurs de solutions.

On y étudiera nos luttes, pour construire des réponses concrètes.

On y enseignera que créer, c’est aussi résister.

Je ne quitte pas la scène.

Je m’implique autrement, avec la même exigence, la même fidélité à mes principes.

Parce qu’au fond, le micro est un outil. Mais la parole, elle, doit toujours servir l’intérêt général.

Et moi, je continuerai à me battre pour que ma voix et celles des autres servent à bâtir, une jeunesse pour contribuer à un pays-nation, pas juste à divertir.

Propos recueillis par

Cheikh Aïdara

Source : Lauthentic.info (Mauritanie) – Le 23 avril 2025

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com