– Les Etats-Unis portent un coup spectaculaire contre l’ordre économique mondial qu’ils ont contribué à ériger après la seconde guerre mondiale. Présentant son pays comme une victime depuis des décennies, lésé de toutes parts sur le plan commercial, Donald Trump a annoncé, mercredi 2 avril, des taxes douanières sans précédent. S’exprimant dans la roseraie de la Maison Blanche, devant son cabinet réuni et des ouvriers automobiles de Detroit, le président a engagé son pays vers un modèle de forteresse, souvenir d’un monde fait de droits de douane et d’économies isolées. « Notre pays a été pillé, saccagé, violé et dévasté par des nations proches et lointaines, des alliés comme des ennemis », a estimé le président. Selon lui, ce « jour de la libération » est un préalable à la renaissance de la base industrielle américaine.

Jamais depuis l’imposition des droits de douane Hawley-Smoot, en 1930, quelques mois après le krach de 1929, les Etats-Unis n’avaient érigé de telles barrières. « Le message de Trump est clair : la mondialisation est finie », éditorialise le Wall Street Journal. Présentée comme une « déclaration d’indépendance économique », cette offensive contre le monde entier, annoncée de longue date pendant la campagne présidentielle, est majeure : 34 % de droits de douane sur les importations chinoises (s’ajoutant aux 20 % déjà imposés depuis janvier), 20 % sur celles en provenance de l’Union européenne (UE), 32 % sur Taïwan et 24 % sur le Japon. Pour toute la planète, une ponction minimale de 10 % est infligée. Les marchés financiers ont été douchés par l’ampleur de l’annonce. Mercredi, dans les échanges post-clôture, le S&P 500, qui représente les grandes entreprises américaines, reculait de 3,1 %. Jeudi, à l’ouverture, le CAC 40 chutait de 2 %.

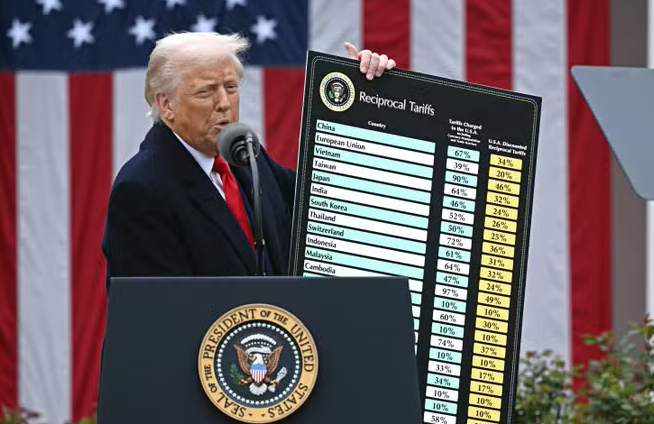

Pour expliquer sa démarche, Donald Trump a présenté un grand tableau, sur lequel ses services ont estimé les droits de douane réellement pratiqués par ses partenaires. Non pas les droits effectifs moyens, qui sont très bas depuis la fin du XXe siècle, sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce. Ils s’élèvent à 3 % pour les Etats-Unis, 5 % pour l’Europe, 8 % pour la Chine et 17 % pour l’Inde, selon une étude du New York Times. Le calcul de la Maison Blanche prétend prendre en compte des « manipulations de devises » ainsi que des barrières non tarifaires. Il peut s’agir de normes sanitaires – les Européens bannissent les importations de poulets lavés au chlore ou de bœuf aux hormones –, de normes culturelles – l’exception culturelle française – ou bien de clauses climatiques, sans oublier la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pratiquée en Europe qui frappe tous les produits vendus.

Chiffres mirobolants

L’administration Trump est ainsi parvenue à des chiffres mirobolants : les Etats-Unis seraient frappés à 67 % par la Chine, 46 % par le Japon et 39 % par l’UE. En réalité, Le Monde a constaté que ces chiffres proviennent d’une équation sans aucune valeur économique. En prenant l’exemple du Japon, de l’UE, de la Suisse et du Vietnam, nous avons confirmé qu’il s’agissait d’une division du montant du déficit commercial bilatéral par celui des importations en provenance du pays concerné. Le vertige guette : la guerre commerciale mondiale est lancée sur la base de calculs sans assise scientifique.

Autre élément significatif : Donald Trump n’applique pas le principe strict de réciprocité qu’il invoquait depuis des semaines, exigeant, par exemple, que les voitures américaines exportées en Europe ne soient taxées qu’à 2,5 % comme le sont les importations européennes aux Etats-Unis, au lieu de 10 %. Il frappe beaucoup plus fort, même s’il se prétend mesuré, en divisant par deux le pourcentage calculé par ses services. Les pays avec un équilibre commercial sont largement épargnés, taxés à simplement 10 %, qu’il s’agisse du Royaume-Uni libre-échangiste ou du Brésil, qui est pourtant l’un des pays les plus protectionnistes de la planète (11 % de droits).

Le taux plancher de 10 % s’appliquera le 5 avril à minuit ; ceux plus élevés, pour une soixantaine de pays, entreront en vigueur le 9 avril. La Maison Blanche ouvre la voie à des négociations au cas par cas, chaotiques et tendues, précisant dans son communiqué que « ces tarifs resteront en vigueur jusqu’à ce que le président Trump détermine que la menace posée par le déficit commercial et le traitement non réciproque sous-jacent est satisfaite, résolue ou atténuée ».

Donald Trump se réserve donc la possibilité de revoir à la baisse ou à la hausse ces droits, en fonction des décisions prises par les pays concernés. Mais cette souplesse, censée indiquer un panachage de l’idéologie par du pragmatisme, semble catastrophique : industriels, investisseurs et consommateurs sont tétanisés par une incertitude complète. Une récession est désormais jugée probable à 35 % dans les douze mois, selon Goldman Sachs. Donald Trump lui-même ne l’a pas exclue.

Donald Trump a vanté un « jour de libération » pour les Etats-Unis. En vérité, la libération est surtout personnelle, le président menant à son terme une obsession qui a aiguillé son engagement public depuis des décennies : celle de la nécessité de droits de douane élevés. La séance de la roseraie achève une séquence ouverte le 2 septembre 1987 lorsque le jeune promoteur immobilier new-yorkais s’était offert une page de publicité dans le New York Times, accusant notamment le Japon de ruiner l’industrie américaine. Tout y était : ce pays était accusé de « profiter des Etats-Unis », de ne pas payer pour sa défense, d’avoir « maintenu un yen faible face à un dollar fort ». « Il est temps de mettre fin à nos déficits gigantesques en faisant payer le Japon et ceux qui peuvent se le permettre », affirmait Trump, qui jouait déjà la carte de l’humiliation, écrivant que « le monde se rit des politiciens américains ».

Le fossé se creuse

Ce sentiment atteint aujourd’hui un paroxysme. Donald Trump a évoqué le Cambodge, l’un des pays les plus pauvres du monde, à l’économie six cent fois plus faible que celle des Etats-Unis. « Oh, regardez le Cambodge, 97 % [de droits supposés]. On va le ramener à 49 %. Ils ont fait fortune avec les Etats-Unis d’Amérique », a-t-il osé, faisant ricaner l’assistance. Si le Mexique et le Canada bénéficient d’un traitement particulier, au nom de la consolidation d’un espace économique américain, les alliés européens et asiatiques des Etats-Unis trouvent ici une confirmation du fossé qui se creuse avec Washington. La France sera curieuse d’apprendre que le dernier « pays » mentionné dans la liste officielle est La Réunion. L’île serait frappée de droits à 37 %. La Guadeloupe, également citée, reste à 10 %.

Source :

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com