Amnesty International – L’utilisation du terme « génocide » est encadrée par le droit international. Depuis 1948, il répond à des règles bien précises établies dans la Convention sur le génocide des Nations unies. Quelle est la définition juridique du génocide ? Quels sont les actes permettant sa qualification ? Qui a la compétence pour juger un crime de génocide ? Explications.

C’est un mot qui fait ressurgir de profonds stigmates, frappe la mémoire collective, évoque les pires horreurs. Face à ce qu’il provoque, il est crucial d’expliquer quelle est sa définition juridique. Car qualifier un crime de génocide n’est pas une opinion mais le résultat d’une analyse basée sur le droit international.

On doit le terme à Raphaël Lemkin, juriste juif américano-polonais. Réfugié aux États-Unis à la suite de l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie, il publie, en 1944, un ouvrage intitulé Axis Rule in Occupied Europe. Il y emploie un terme nouveau : génocide, la combinaison des mots de genos (clan ou race) et cide (tuer). Ce faisant, Raphaël Lemkin pose en réalité les premières fondations de l’outil judiciaire international qui visera à punir et à prévenir les crimes de génocide.

Les contours juridiques du génocide

Naissance d’une Convention

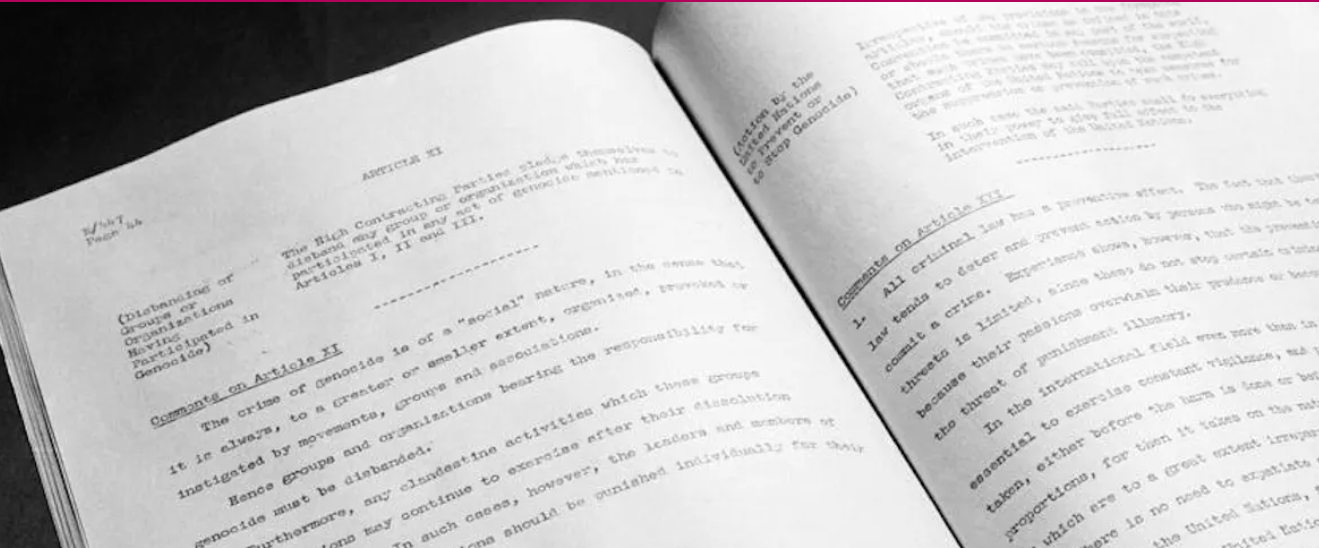

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et du génocide des juifs d’Europe, l’Assemblée générale des Nations unies fait du génocide un crime en droit international. Le texte qui l’encadre est la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à l’unanimité en 1948. Composée de 19 articles, c’est cette Convention qui propose la première définition juridique internationale du génocide.

Définition de la notion de génocide

Ce qui va distinguer ce crime d’un autre tel que le crime contre l’humanité c’est l’intention spécifique de détruire, en tout ou partie, un groupe protégé par la Convention, à savoir un groupe national, racial, ethnique ou religieux. C’est cette notion d’intentionnalité qui fait toute la spécificité du terme de génocide.

Trois éléments déterminent la qualification de génocide

1. Déterminer qu’il s’agit d’un groupe protégé par la Convention : national, ethnique, racial ou religieux (par exemple, un groupe politique n’entre pas dans la définition de la Convention sur le génocide) ;

2. Déterminer que des actes prohibés par la Convention ont été commis ;

3. Déterminer que ces actes ont été commis dans l’intention de détruire.

Un seul de ces cinq actes peut suffire pour qualifier un génocide. Mais chacun des actes doit avoir été commis avec l’intention de détruire. Et les actes doivent viser les individus non pas en tant qu’individus mais en tant que membres du groupe protégé par la Convention.

L’importance de l’intention

Aymeric Elluin, chargé de plaidoyer chez Amnesty International France explique en quoi la notion d’intention fait toute la spécificité du crime de génocide.👇

https://www.youtube.com/watch?v=XF8tJejHA7Q

Le visionnage de cette vidéo entraîne un dépôt de cookies de la part de YouTube. Si vous souhaitez lire la vidéo, vous devez consentir aux cookies pour une publicité ciblée en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Pour définir un crime de génocide, il n’existe pas de «seuil minimal» ni de «seuil maximal» de victimes effectives. Le nombre de personnes victimes n’est donc pas un critère. S’il y a volonté de détruire un groupe pour ce qu’il est, le terme de génocide est employé. Le critère retenu et indispensable est l’intention de détruire physiquement en tout ou partie le groupe protégé par la Convention. Pour justifier cette intention de destruction physique, la partie du groupe visé doit être substantielle.

Ce qui distingue un génocide d’un autre crime tel que le crime contre l’humanité c’est l’intention spéciale de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tel qu’énoncé par la Convention de 1948.

Les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes de génocide font partie des crimes de droit international les plus graves. C’est en raison de la gravité de ces crimes qu’on les appelle «crimes internationaux» et que la Cour Pénale Internationale a été créée pour en poursuivre les responsables.

Il n’existe donc pas de hiérarchie entre ces crimes, ils répondent seulement à des caractéristiques différentes.

Les génocides du XXe et XXIe siècles

Depuis que le terme a été élaboré par Raphaël Lemkin, la qualification de génocide a été reconnue – juridiquement ou politiquement – pour plusieurs drames de notre Histoire récente. Reconnaissance onusienne, reconnaissance des tribunaux compétents, reconnaissance de divers États. Tour d’horizon.

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com