Le Monde – Nécrologie – La vision intangible, universelle, des droits de l’homme que portait le garde des sceaux de François Mitterrand a imprégné jusqu’au bout ses écrits et prises de position. Robert Badinter est mort, dans la nuit du 8 au 9 février, à l’âge de 95 ans.

Le commandeur est mort. Le vieux monsieur, longue silhouette émaciée par les années qu’un reste de vent menaçait toujours d’emporter, a longtemps marché à pas lents, entre deux colloques, dans les allées de son cher jardin du Luxembourg, qui s’ouvrait sous les fenêtres de son bel appartement de la rue Guynemer. Il y faisait une courte pause pour acheter un bout de réglisse dont il était fort gourmand et qu’on lui servait avec respect.

L’austère Robert Badinter, tout cuirassé par le droit et une haute idée de sa mission, s’était adouci avec l’âge, noyé dans des souvenirs et des lectures innombrables, marchant dans les pas de ses ombres familières, Condorcet et Fabre d’Eglantine, à deux pas de ce Sénat où il a siégé et dont il connaissait tous les détours – au point que c’était à se demander s’il n’avait pas jadis siégé à la Convention. Robert Badinter, qui restera d’abord comme l’homme qui a aboli la peine de mort, s’est éteint dans la nuit du 8 au 9 février, à Paris, à l’âge de 95 ans, selon les informations du Monde.

« Un intellectuel en politique »

Badinter, né le 30 mars 1928 à Paris, grand bourgeois janséniste, « républicain, laïc et juif », et pas toujours commode, a été l’un des ministres les plus haïs de sa génération. Il reste, la poussière du temps retombée, l’incarnation d’une rectitude, celle d’une gauche que l’épreuve du pouvoir n’aurait pas détournée de ses idéaux. Trente ans avocat, presque cinq ans garde des sceaux, neuf ans président du Conseil constitutionnel, seize ans sénateur. On lui a reproché, non sans raison, d’avoir longuement travaillé à sculpter sa propre statue, mais sans jamais cesser d’être une conscience, « un intellectuel en politique », à l’image de Nicolas de Condorcet, dont il a été, avec son épouse, Elisabeth, l’ardent biographe (Condorcet, Fayard, 1989).

Au soir du 9 février 1943, le jeune Robert entre dans l’immeuble lyonnais où ses parents, Charlotte et Simon, se sont repliés pour fuir la zone occupée. Les Allemands sont déjà là, Klaus Barbie, le chef de la Gestapo lyonnaise, a signé l’ordre de déportation de la famille quelques heures plus tôt. Le jeune homme comprend immédiatement, dévale l’escalier et se fond dans la nuit. Simon, son père, est déporté à Drancy et ne reviendra jamais du camp de Sobibor. Né en Bessarabie, l’actuelle Moldavie, alors sous la botte tsariste, il avait fui les pogroms puis les bolcheviques en 1919, et pour lui, « étudiant juif, pauvre et révolutionnaire, a écrit son fils en 2007, la France se confondait avec la République, celle de la Révolution, de l’émancipation des juifs, des droits de l’homme, de Victor Hugo et de Zola ».

Les Badinter s’émerveillaient – jusqu’en 1940 – de cette terre de liberté qu’était la France, le premier pays qui avait reconnu aux juifs, en 1791, l’égalité des droits et des conditions. « Vous pouviez être fonctionnaire, officier, juge, c’était inconcevable ailleurs, rappelait Robert. Il y avait ce mot sublime de la sœur de Louis XVI : “L’Assemblée a mis le comble à ses folies, elle a fait des juifs des citoyens.” » Robert répétait souvent le mot du père d’Emmanuel Levinas, un rabbin de Lituanie, qui disait, au moment de l’affaire Dreyfus : « Un pays où l’on se déchire à propos d’un petit capitaine juif est un pays où il faut aller. » L’avocat jugeait que « c’était une vision formidable de l’affaire Dreyfus. On regarde le bon côté, alors que la moitié de la population bouffait du juif. Levinas riait toujours en racontant ça, mais c’est profondément vrai et, pour des hommes comme mon père, la République française, c’était sacré ».

La famille est viscéralement française et patriote. On parle politique à la maison. Simon Badinter est socialiste, il emmène sur ses épaules son fiston Robert, 8 ans, écouter Léon Blum pendant le Front populaire. « Il parlait parfaitement le français, disait son fils, mais un français très littéraire, très empreint de tournures anciennes, il parlait une langue du XVIIIe, très châtiée, très polie. » Sa mère, « une fort belle femme », débarquée comme son père de Bessarabie, l’avait rencontré en 1920 dans un improbable « bal des Bessarabiens de Paris », ce qui avait toujours stupéfié leur fils : « C’est inouï de se rencontrer là, quand on est né à 60 kilomètres l’un de l’autre dans un coin de la Russie tsariste ! »

En 1943, le garçon n’a pas 15 ans. Son autre grand-mère a été déportée à Auschwitz, puis son oncle, son père, « et je ne compte pas le nombre de mes cousins, disait gravement le vieux monsieur. Vous savez, sur le mur du Mémorial de la Shoah, beaucoup des miens y sont ». Etre juif, le jeune homme « ne comprenait même pas ce que ça voulait dire, expliquait Badinter en 2018. Ça fait partie de mon être. Je suis français, français juif, c’est indissociable. Ce n’est pas un mot, c’est une réalité vécue, j’ai quand même vécu l’Occupation tout entière ».

Un commissaire de police donne de fausses cartes d’identité à Robert, son frère, sa mère, et tous trois se cachent à Cognin, un bourg savoyard qui les accueille et les protège. « Ce village-là, en ces heures terribles, c’est pour moi la France. » « Tout le monde, j’en suis convaincu, savait, affirmait Robert Badinter. Personne n’a jamais rien dit. Il suffisait d’un mot qui arrivait chez Touvier et on était morts. Paul Touvier et sa milice étaient à Chambéry, à 4 kilomètres de chez nous. » Après le procès Touvier, en 1994, Robert Badinter, alors président du Conseil constitutionnel, a appelé le maire de Cognin pour lui dire qu’il aimerait retourner au village. « Pour raconter. Parce que j’ai toujours pensé qu’il était tout à fait important que les enfants sachent que leurs parents sont des gens bien. S’il a cette conviction, un enfant est mieux armé dans la vie. » Badinter achète pour eux une Déclaration des droits de l’homme style Directoire et signe derrière avec tous ses titres. « Le maire était là et j’ai retrouvé des copines, des copains, qui étaient tous, hélas, comme moi, âgés, on s’est tombé dans les bras. “Ah, Yvette ! Ah, Robert !” C’était exquis, on a dîné, c’était le mois de juin, il faisait si beau. » Il a été fait Cogneraud d’honneur, citoyen de Cognin, et n’en était pas peu fier.

Un sentiment d’injustice profondément ancré

Lui n’a jamais porté l’étoile jaune, la famille était partie quand l’ordonnance sur le port de l’étoile a été publiée dans la zone occupée. A Lyon, elle n’avait pas été imposée et les Badinter avaient ensuite changé d’identité. C’est au lycée Vaugelas, à Chambéry, qu’il croise pour la première fois l’institution judiciaire. Un de ses profs, milicien, est condamné à mort en 1944 (il sera finalement gracié). Badinter déteste le milicien, mais il admire le prof et découvre que la justice, à la Libération, ressemble d’abord à une vengeance. L’épisode ancre profondément chez lui le sentiment d’injustice.

A la fin de la guerre, Robert, en regardant les actualités et en voyant l’état de ceux qui sortent des camps, comprend que son père ne reviendra pas. « J’ai dit à mon frère : “Surtout, que maman n’aille pas au cinéma, essaie de faire en sorte…” (elle y est allée, évidemment, avec une cousine), parce que je me suis tout de suite dit : “Mon père n’est pas un athlète, il n’aurait jamais pu résister à ça pendant deux ans”, c’était pas possible. »

Malgré tout, il est allé, avec son frère, au Lutetia, l’hôtel parisien où étaient rassemblés les déportés. « Tellement c’est obsessionnel, l’absence, expliquait Badinter. C’est d’ailleurs très étrange, c’est une donnée constante de l’être humain, tant que vous n’avez pas vu mort votre parent, ça reste une idée, un concept, une douleur. Mais le deuil ne se fait pas. J’ai longtemps rêvé que mon père réapparaissait. » Retour à Paris, où l’appartement des Badinter est occupé par un collaborateur, qui refuse de céder la place. Le procès dure un an, le jeune homme y entend « des propos ignobles » sur sa famille et ne récupère les lieux qu’en 1947.

Brillant élève, gros travailleur (et impénitent séducteur), Robert Badinter s’inscrit en sociologie, obtient une bourse d’un an à l’université Columbia, où il rencontre Eisenhower, le futur président des Etats-Unis. Il double les acteurs censés avoir un accent français pour gagner quelques sous, découvre le poids du droit dans la société américaine et le ferme bouclier qu’il offre contre les excès du pouvoir.

A Paris, il s’inscrit en droit, obtient son doctorat en 1952, puis la difficile agrégation de droit privé en 1965. Le jeune homme n’a jamais oublié les injonctions paternelles. « La vraie vie, la seule, c’était celle de l’esprit, ce qui est si profond dans le judaïsme, c’est la primauté donnée à l’étude, à la récompense intellectuelle. La vraie revanche sur les préjugés et l’ignorance, c’était le savoir. Il n’y a que lui qui libère. Pour des hommes comme mon père, le savoir, la connaissance étaient essentiels. » D’ailleurs, le jeune Robert se voit fort bien professeur des universités. Enseigner est pour lui « un plaisir toujours renouvelé », il le fera toute sa vie.

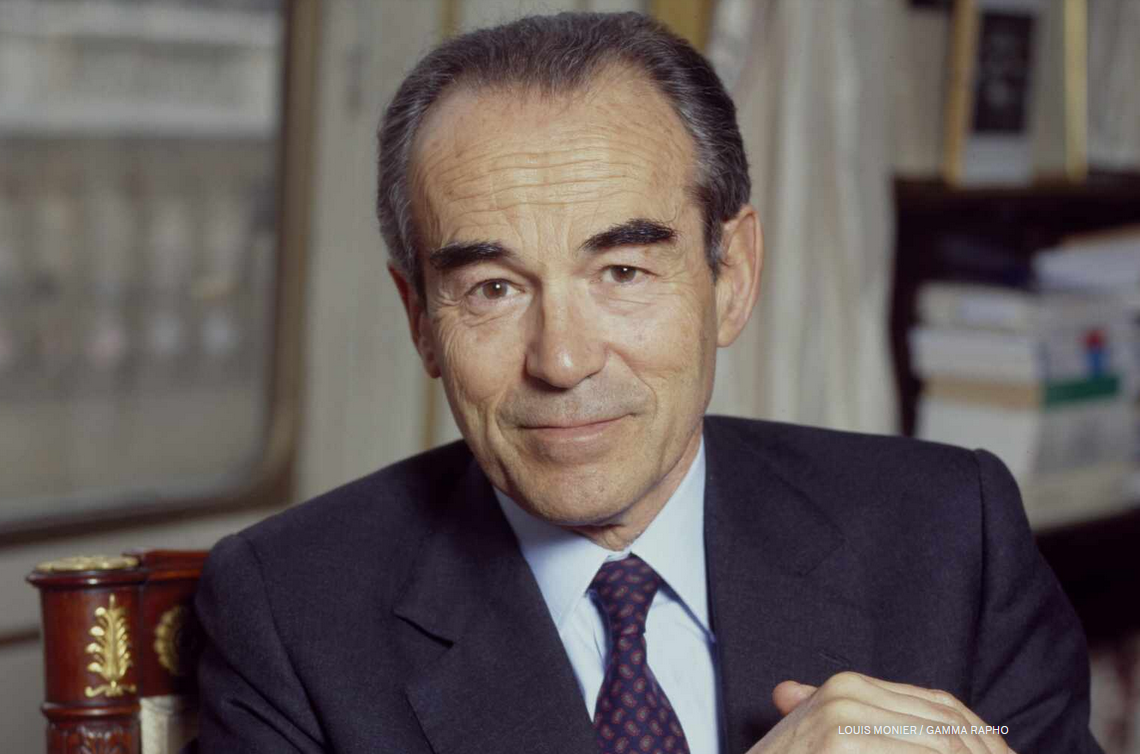

Le 18 janvier 1977, Patrick Henry, dans le box des accusés, et son avocat Robert Badinter.

Son souvenir le plus éclatant remonte à l’année 1977, au lendemain du verdict de Troyes, où il avait sauvé la tête de Patrick Henry, coupable d’avoir enlevé et tué un petit garçon de 7 ans. Badinter entre comme d’habitude depuis trois ans dans l’amphi de la Sorbonne. Tous les étudiants sont debout et l’applaudissent longuement. Au tableau est écrit : « Merci, monsieur Badinter. » Le professeur ouvre sa serviette et leur dit : « Je vous remercie. Il a eu de la chance. Moi aussi. » Et il reprend son cours, imperturbablement.

Une entrée au palais par hasard

En 1950, à 22 ans, il passe le certificat d’aptitude à la profession d’avocat et entre au palais, « par hasard, et non par vocation ». Il débute modestement chez un avoué, où il est affecté à l’écriture de fausses lettres de rupture ou d’insultes, censées fonder une décision de divorce : il s’initie à ce qu’il a appelé « la comédie judiciaire » et prend un certain plaisir à ce rôle de « petit clerc d’avoué ». C’est alors qu’il rencontre Henry Torrès, formidable baron du barreau pénal, voix « de bronze », stature « puissante », éloquence « sublime ». Torrès dira plus tard qu’il n’avait jamais croisé un jeune homme aussi insolent, mais Robert est sous le charme et l’appelle bien vite « mon maître ». « La tempête est son élément, disait du maître le sénateur Gaston Monnerville. Torrès plaidant, c’est un bûcheron gigantesque abattant la forêt. »

Ecrivain, journaliste, parlementaire, Torrès est un avocat à l’ancienne, qui fascine et irrite un peu Badinter : le jeune disciple se méfie de cette éloquence convenue qui, parfois, lui paraît « lourde, vieillie, presque démodée ». Son style à lui s’affirme, c’est celui d’une nouvelle génération à la rhétorique sobre et efficace, soutenue par une grande intelligence des dossiers. Georges Kiejman est de cette trempe, Jean-Denis Bredin aussi. Et quand Torrès abandonne la robe, en 1956, Badinter doit se trouver une clientèle. Ses confrères, qui le trouvent froid et distant, ne l’apprécient guère (il est vrai qu’il ne leur dit pas souvent bonjour). Mais il a la bonne fortune de rencontrer Jules Dassin, cinéaste américain qui a fui le maccarthysme. Le réalisateur a un problème, mais pas d’argent, Badinter, du talent, mais pas de clients, l’entente est immédiate. Et l’avocat prospère bientôt dans le droit d’auteur, puis s’associe et monte un cabinet du dernier chic : il défend les intérêts de Charlie Chaplin, Brigitte Bardot, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Sylvie Vartan, Coco Chanel, Raquel Welch… et bientôt L’Express ou Fayard.

Source : Le Monde

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com