Jeune Afrique – Karim Miské s’est d’abord révélé comme réalisateur. Son premier film documentaire, Économie de la débrouille à Nouakchott (1988) se déroulait dans le pays de son père, la Mauritanie. Son œuvre de documentariste s’est inscrite en partie en Afrique, au Burundi, en République du Congo, ou encore au Sénégal. Et plus largement dans le monde. En témoigne La Chine, Rêves et Cauchemars, série en trois épisodes diffusée sur Arte en 2023. Il s’est aussi ouvert à l’histoire avec Musulmans de France, Juifs et Musulmans, Décolonisations.

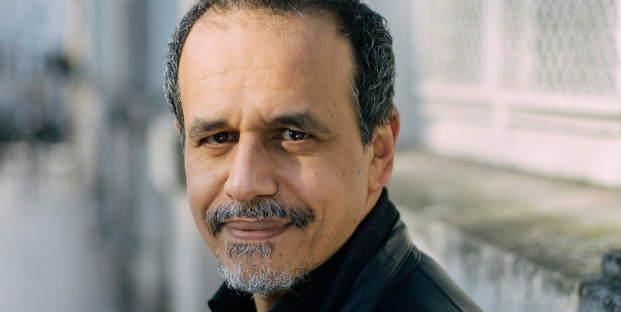

En 2012, le documentariste franco-mauritanien, né en 1964 à Abidjan, s’est essayé au roman avec Arab Jazz. Coup d’essai, coup de maître. Le best-seller a reçu de multiples récompenses, dont le Grand Prix de littérature policière et il a été traduit en plusieurs langues. Avec La Situation, Karim Miské revient à ses premières amours, le roman policier, en y ajoutant une touche d’anticipation. Nous sommes en 2030, une guerre civile frappe la France. La Ligue Française, d’extrême droite, s’oppose aux « islamo-wokistes » tandis que le président de la République et son gouvernement se sont retranchés à Chartres.

Après avoir réchappé à un attentat lors d’une des rares sorties qu’il s’autorise, Kamel Kassim, auteur de romans policier à succès, se retrouve engagé malgré lui dans une enquête pour découvrir pourquoi un terroriste d’extrême droite sur le point d’être exécuté récite la chahada, la profession de foi musulmane. En racontant la France du futur, Karim Miské raconte les fractures de la société d’aujourd’hui avec le sens du récit, l’ironie et l’acuité d’analyse qui ont fait le succès d’Arab Jazz.

Jeune Afrique : Votre roman, « La Situation », est-il une dystopie ou un horizon politique possible dès 2030 ?

Karim Miské : C’est entre l’anticipation et l’uchronie, c’est-à-dire que j’introduis un point de divergence dans le temps qui amène vers un univers qui aurait pu être. C’est un horizon imaginaire non souhaitable. J’essaie d’imaginer le pire pour essayer d’éviter d’en arriver là.

Votre personnage principal, Kamel, reclus chez lui, sort de sa passivité pour sauver un homme, Arnaud, prisonnier et condamné à mort car présumé membre de la Ligue Française, un mouvement d’extrême droite. Cette mission est-elle celle des Justes : « Celui qui sauve un homme sauve l’Humanité » ?

Je suis d’une génération née 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, qui a grandi avec cette question : entre 1939 et 1945, aurais-je été un résistant, un collaborateur, ou n’aurais-je rien fait, comme l’immense majorité des Français ? On peut la tourner dans tous les sens, on n’aura jamais la réponse tant qu’on ne sera pas confronté à une situation qui nous met en position de sauver quelqu’un, de le laisser mourir, ou d’être complice d’une action terrible. Kamel doit répondre à cette question, centrale dans mon roman.

Comment vous est venue cette intrigue ?

D’une image qui a germé dans ma tête à Paris : deux personnes qui avançaient vers un barrage de miliciens et qui ne savaient pas si elles allaient survivre. C’était après les débuts de la guerre en Ukraine et ça m’a renvoyé à des souvenirs de pays où je m’étais rendu au lendemain de guerres civiles, au Proche-Orient et en Afrique. Des habitants m’avaient fait des récits incroyables de personnes qui mettaient leur vie en danger pour en sauver d’autres. J’ai décidé de mettre en scène l’un de ces héros ordinaires.

Dans la France telle que vous la décrivez en 2030, il y a essentiellement trois grands blocs : l’égalité, le parti présidentiel ; la Ligue Française, regroupement de partis d’extrême-droite ; et le Front Uni, avec les islamo-wokistes qui se rebaptisent avec autodérision les ewoks. Que cela dit-il de la politique française actuelle ?

On vit dans un pays extrêmement fragmenté, où l’on se définit beaucoup par rapport à des appartenances plus que des idées. L’idéologie devient une appartenance quasiment tribale. On n’est pas de gauche ou de droite comme avant, mais on a des idées extrêmement tranchées qui nous rendent incapables d’écouter un adversaire politique, même s’il dit quelque chose de sensé.

Vous parlez de polarisation affective…

Ce domaine de recherche est la spécialité de la fille de Kamel, mon personnage principal, et c’est ce qui lui permet d’anticiper la guerre civile. La polarisation affective est une théorie qui a été développée à l’université Stanford, aux États-Unis. Les chercheurs se sont rendus compte que les démocrates et les républicains n’arrivaient plus à se parler. Ils se voient comme des ennemis, presque comme des espèces différentes, au point que cela crée des drames, des ruptures dans les familles. Les critères apparemment idéologiques deviennent des critères identitaires.

La Situation, de Karim Miské (roman, éd. Les Avrils, 259p., 22€)

Source : Jeune Afrique

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com