– Boris, le narrateur de Mes deux papas, n’est pas Victor Hugo. Il le dit sans honte en s’adressant à un « vous » dont on ne découvre l’identité qu’à la dernière page de ce formidable premier roman. Suspense ? Pas vraiment, puisqu’on oublie rapidement le mystérieux interlocuteur à qui ce « gamin de quatorze ans » peine à se confier car il ne parle pas une langue, mais deux : le français (qui se décline en plusieurs idiomes, dont celui de Bondy, en région parisienne, où il vit, celui appris à l’école et celui de sa tante Béatrice, une Française d’un milieu populaire) et le « congolais ».

Si celui-ci n’est techniquement pas une langue, un même mot n’a pas le même sens pour un Blanc et pour un Congolais, précise-t-il. « Par exemple, chez nous, quelqu’un peut te dire j’arrive et ne venir que deux heures plus tard sans que personne ne s’offusque ni n’y voie une occasion de gâcher la soirée », poursuit-il. Afin d’illustrer sa pensée, le narrateur raconte une scène de retrouvailles entre son oncle Fulgence, chez qui il habite, et ses anciens camarades de promo (arrivés avec trois heures de retard au grand dam de Béatrice). Parmi les exclamations favorites des compagnons revient le mot « vraiment » :

« Je ne crois pas qu’un Blanc puisse comprendre tout ce qu’un Noir met dans un “vraiment” bien placé. Quand quelqu’un te raconte une histoire qui lui tient à cœur, ce vraiment-là, dit avec gravité, signifie tout ce que la personne a envie d’entendre : “Je sais ce que tu endures ou ce que tu as enduré. La vie peut être si difficile ! Continue ton histoire.” »

Télescopage de sentiments et de souvenirs

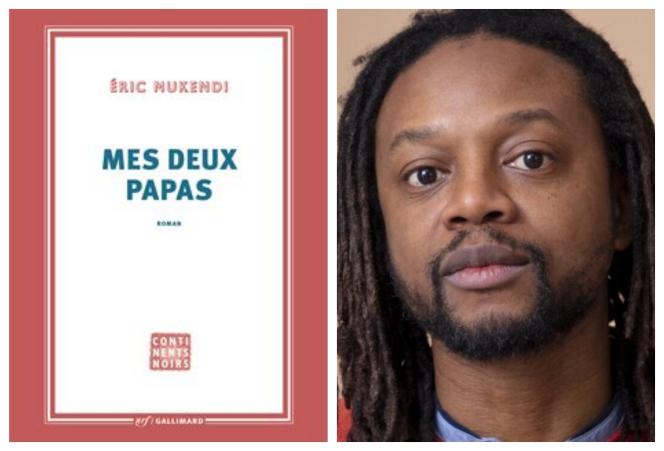

D’emblée, Eric Mukendi, professeur de français à Rouen, arrivé en France à 7 ans depuis la République démocratique du Congo (RDC), affiche le dilemme de son personnage : celui d’évoluer dans un contexte où il doit constamment s’expliquer et clarifier ses propos. Sauf qu’au lieu d’en faire la matière d’un drame, l’écrivain décide de forcir le trait à l’extrême. En plus de créer des situations drolatiques, ce dispositif pousse le lecteur à ressentir une empathie immédiate pour le personnage, qui l’amène à questionner son propre système de valeurs.

En bon Congolais, comme s’amuse à le souligner l’auteur, son héros ne fait rien comme tout le monde : il a deux papas, dont un (le vrai) perdu de vue depuis longtemps et qui frappe à la porte au début du roman. Il y a bien longtemps, « Papa », que le narrateur n’a connu que dans sa petite enfance à Kinshasa, l’a envoyé vivre chez son oncle Fulgence en France. Dès qu’il revoit son fils, il le serre dans ses bras. Ce dernier frémit :

« C’était comme s’il y avait autant de couches de non-dits et de malentendus entre nous que le nombre de jours où l’on ne s’était pas vus, sans compter avec cela le nombre de jours où j’avais cru qu’il était mort, ni toutes ces larmes que j’avais versées à rester sans nouvelles de lui et ce deuil que j’avais fait, peu à peu, alors il me serrait fort mais de mon côté, il n’y avait aucun sentiment. »

Mes deux papas, d’Eric Mukendi, éd. Gallimard/Continents noirs, 192 pages, 18,50 euros.

Source :

Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com